弗洛伦斯·休斯顿,《Pink Sink》,2023,图片:致谢Lyndsey Ingram

英国艺术家弗洛伦斯·休斯顿(Florence Houston)绘制的果冻甜点画作华丽精致,美得近乎完美,让人几乎无法想象要怎么把它们吃下去。她的作品《Wackleberry》(2023)中,那团凝胶状、模具塑形的果冻乖巧地立在一只带金边的黄色瓷盘上,弹性十足,看起来更像一件雕塑,而不是能用甜品勺切开的食物。在《Neon Whip》这幅画中,一只玻璃甜品杯里盛着高耸的开心果色软冰淇淋,完美无瑕,仿佛被凝固在时间中,没有任何即将融化的迹象。

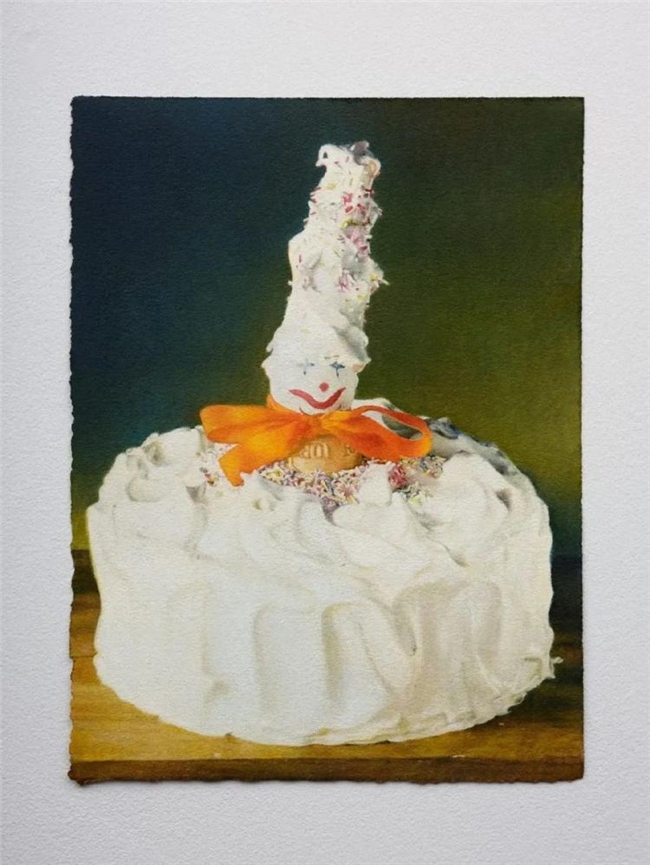

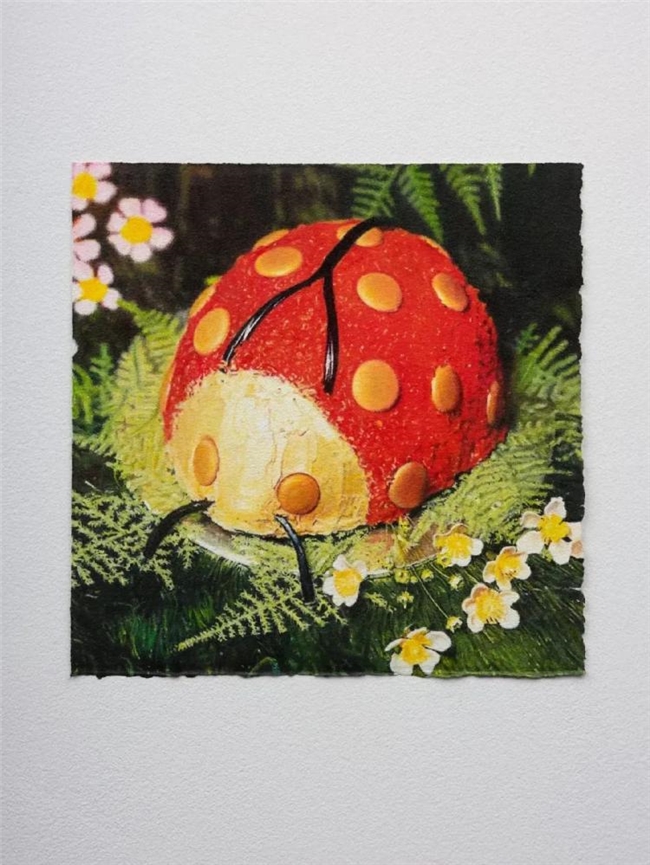

甜点作为艺术母题并不新鲜,但近来,这类甜蜜的题材出现得越来越频繁。休斯顿并不是唯一痴迷于这些甜腻美食的艺术家。伊薇特·马约尔加(Yvette Mayorga)用裱花袋挤出丙烯颜料——常常是芭比粉——让她的画看起来像覆盖着糖霜。加拿大艺术家劳拉·罗卡斯(Laura Rokas)最近在旧金山Rebecca Camacho画廊举办的展览,致敬了贝蒂·克罗克(Betty Crocker)和Weight Watchers食谱卡片上的自助餐式食物,其中包括一些果冻甜点——它们的色泽就像在厨房窗边放太久、褪了色的老照片。而在Templon画廊今年春天的展览中,威尔·科顿(Will Cotton)的绘画中,塞满棉花糖云朵的美人鱼和牛仔们在“棒棒糖森林”里闲逛,其中一个人物的头上戴着一顶蛋白酥做成的帽子。

弗威尔·科顿,《Sisters》,2024,图片:Courtesy of the artist and Templon, Paris – Brussels – New York Photo © Charles Roussel

在这个多巴胺成瘾的时代,这些色彩艳丽、人造感强烈的甜点似乎能提供短暂的感官享受。但在这种甜蜜的喘息之下,潜藏着对加速资本主义和经济衰退时代的辛辣批判。在感官过载的年代,我们不得不问:我们是否只是沉迷于诱人的表象?

劳拉·罗卡斯,《No Place for Second Best》,2025,图片:Courtesy Rebecca Camacho Presents

甜蜜的“虚空”

随着具象绘画的热潮明显退却,各种形式的静物画开始兴起。风格多样,比如去年的艺博会或画廊中,人们往往是走过一个转角就会看到一幅用油画或丙烯描绘的盛大花束,或其他花卉主题的作品。这些对传统虚空画(vanitas)的当代再诠释——比如希拉里·佩西斯(Hilary Pecis)的餐桌布景,以及阿沃尔·埃里兹库(Awol Erizku)精心布置的静物——象征着时间流逝的必然性。

在几个世纪前的虚空画中,食物是易腐的意象:酒杯、盘上的肉、一颗未剥皮的水果,以及烘焙甜点,都象征着生命的短暂。如今的艺术家似乎把视角收窄到这些美食中最具视觉吸引力、也最脆弱的部分——寿命比花还短的餐后甜点。在一个奢华与经济不安共存的全球化时代,甜点似乎已取代了我们对枝叶与花卉的痴迷。

然而,这些当代视角对几百年前的主题进行了有意义的转化。扬·戴维兹·德·赫姆(Jan Davidsz de Heem)1640年创作的《A Table of Desserts》是悬挂在卢浮宫的一幅著名虚空画,它既沉醉于物质表面的精致,同时警示观者甜点的易逝性——更暗喻着观画者生命的短暂。一张奢华的餐桌——摆满水果和已被切开一刀的蛋糕——还带有道德暗示:甜食和奢侈品固然可享受,但它们同时象征着衰败的必然性。

在休斯顿的作品中,我们能看到德·赫姆的回声——前者画中的单件物品几乎可以直接从后者的作品中找到对应。但休斯顿的画并非描绘众人共享的盛宴——恰恰相反,这些甜点是孤立存在的——因此,它们被高度个人化,完美得近乎不真实,我们甚至可以把它们视作虚拟滤镜时代、日益孤立的网络世界中自我的镜像。

扬·戴维兹·德·赫姆,《Still life with a dessert》,1640,图片:Photo by DeAgostini/Getty Images); Paris, Musée Du Louvre

甜点的“双重身份”

将当代艺术中这桌糖果盛宴视为单纯的逃避现实,实在有些太浅显了——虽然有些藏家购买它们时确实抱着这种心态。这些视觉盛宴能在当下分裂的世界中提供些许轻松的慰藉,但在甜美外表之下,艺术家正让这些母题同时充当着“诱惑者”与“批判者”的角色。

休斯顿几乎以科学的严谨布置她的模具果冻。她用维多利亚时代的铜模和 20 世纪中期的玻璃模来塑形,然后在它们开始腐坏之前,从实物作画,细致入微地刻画光影。在她为Lyndsey Ingram画廊展览接受《Glass Magazine》采访时,她说:“它们很美,但并不让人有食欲。这并不是关于它们的味道;对我来说,重点在于它们的样子。”

艺术家弗洛伦斯·休斯顿,图片:Courtesy of Geordie Leyland

奢华的幻象

我们的屏幕文化同样将焦点放在糖衣包裹的享乐上。在食物的炫目世界里,有一个充满趣味的幻象领域——一只无主的手持刀切开一件看起来与面粉黄油毫无关系的物体,却露出一层层奶油与海绵蛋糕。即便再美丽,这也隐喻了腐败与消逝的存在。

这种对享乐与识破幻象的多层迷恋,为颠覆性的绘画提供了完美土壤。伊薇特·马约尔加的作品极具欺骗性——乍一看像是粉色糖霜,但她的“裱花”丙烯绘画巧妙地转化了洛可可的形式奢华,并通过拉丁裔与移民的视角解读她的粉色调(她是众多借鉴法国艺术运动的艺术家之一)。

在接受Artnet新闻采访时,马约尔加说,甜点的熟悉感是一种策略:“每个人都能辨认美,这是普遍的。我用这种方式创造一个由糖衣包裹的邀请,引人进入更深层的对话。奢华背后总有故事——关于美、关于生存、关于喜悦、迁徙与记忆。”

伊薇特·马约尔加,《Homeland Promised Land》,2019,图片:Image courtesy Geary Contemporary

这同样也是一段属于马约尔加的个人故事。她是墨西哥移民在美国的孩子,她的母亲在20世纪70年代曾在一家百货商店里做面包师。今年秋天,这位艺术家将在纽约时代广场推出的大型装置作品,可以被理解为对当下全美范围内移民权益倒退的一次有力回击。

换句话说,这些甜点之下隐藏着非常真实的东西——而这种现实远非完美。最近在Rebecca Camacho Presents画廊举办的一场名为《A Meal in Itself》的展览中,画家劳拉·罗卡斯将上世纪中叶的甜点和零食转化为自己独特的艺术语言。一方面,这些作品唤起了人们对“完美晚宴”的怀旧;但当我们回想起1970年代Betty Crocker的年代时,很快就会意识到,那些完美的晚宴其实是建立在女性劳作之上的——她们虽然开始进入职场,却仍背负着大部分家务劳动。典型的家庭主妇,演绎的其实是一种“表演”或“虚饰”。

采用完全不同的形式手法,美国行为艺术家Karen Finley的观念性作品也同样浮现于脑海。Finley曾经直接以甜点为媒介,将糖霜、融化的巧克力和糖果与政治议题相连,用以探讨“带有性别化的劳动”以及“女性被物化”的问题。

劳拉·罗卡斯,《Starved for Affection》,2025,图片:Courtesy the artist and Rebecca Camacho Presents

糖果色的过度

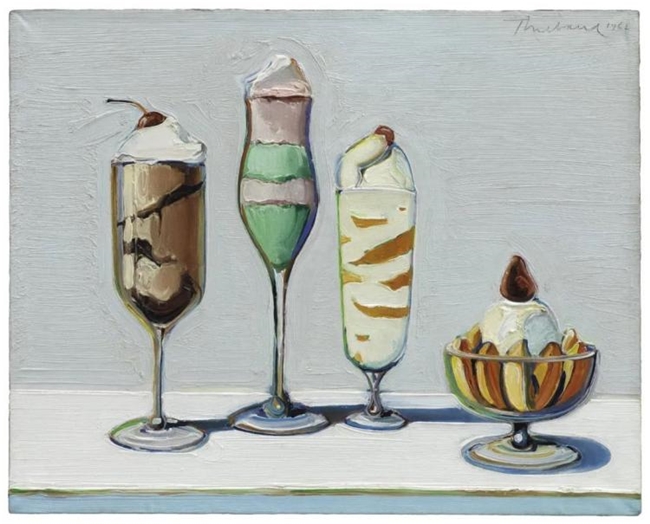

谈论艺术与甜点,不能不提波普艺术家韦恩·蒂博(Wayne Thiebaud)的糖果色世界——他那覆盖糖霜的蛋糕既欢乐、怀旧,又带有淡淡的忧郁。蒂博的重复性创作早已暗示着这些美味背后不只是愉悦:它们集合在一起,反映出大规模消费主义的空虚。同样的,美国画家凯·库尔特(Kay Kurt)几十年来用波普超写实的方式描绘糖果、软糖小狗和瑞典鱼软糖。

克莱斯·奥登堡(Claes Oldenburg)也曾对冰淇淋着迷多年。他的雕塑将圣代或甜筒等休闲象征与超现实主义、波普艺术相融合。他与伴侣Coosje van Bruggen合作的大型雕塑《Dropped Cone》被安放在科隆一座购物中心的屋顶上,捕捉了冰淇淋掉落地面的那一刻。

在佩斯画廊东京空间举办的一场展览中,展出了几件与甜点相关的作品。借此机会,在一次采访中,克莱斯·奥登堡的女儿Maartje Oldenburg谈到了父亲对甜食的反复迷恋。她说,父亲一直感兴趣的是“如何让简单的物件拥有个性,如何让它们带来惊喜”。这让人联想到休斯顿和罗卡斯的“孤立化图像学”——他们将日常琐碎之物描绘成一种近乎崇高的超现实存在。

说到“过度”这一主题,威尔·科顿即便在描绘人物和风景时,也会将甜食作为创作的基本材料。他那些怪诞的“糖果乐园”式风景既调动了美国文化的意象,又质疑着欲望的机制。在这一意义上,一个纸杯蛋糕便成了他对“个体性、表层性与天真无邪”的寓言。他的作品中潜藏的警世意味,呼应了托马斯·库蒂尔(Thomas Couture)1847年的历史画《罗马的堕落》(The Romans in their Decadence)——这幅画表面上是享乐与美的极致,但这种美本身正暗示着衰落与即将到来的黑暗。

艺术家克莱斯·奥登堡,Topanga Canyon, California,1966年4月,图片:Photo by John Bryson/Getty Images

道德寓言

总的来说,对甜美诱惑的描绘是一种薄薄伪装的道德寓言。像《糖果屋历险记》中的主角汉塞尔与格蕾特(Hansel and Gretel)去到的吃人女巫的糖果屋那样,这种诱惑如海妖塞壬的呼唤一般。然而,甜食也是生活的奢侈之一,在经济低迷的社会中,它们能带来慰藉。在中产阶级繁荣衰退、真正的安全感愈发遥不可及的当下,“小确幸”显得尤为重要。

潮玩“Labubu”的现象——这些价格亲民、可收藏的盲盒玩具以糖果色出现——被一些人诊断为经济停滞的症状。正如雅诗兰黛集团的伦纳德·劳德(Leonard Lauder)所言,在9·11事件之后,口红销量上升——小小的“奖赏”能为消费者带来多巴胺的快感。换句话说,在因暴力现实而震荡的社会中,无论是否可食,小小的甜点都获得了新的价值。

韦恩·蒂博,《Confections》,1962,图片:Collection of the San Francisco Museum of Modern Art, gift of Byron R. Meyer

甜点已成为强有力的寓言工具与符号——既迷人又批判,既怀旧又敏锐地捕捉着当下的复杂处境。当代艺术家借鉴了几百年来的虚空画传统,却将焦点转到了当下这个高度媒介化、经济焦虑世界中转瞬即逝的快乐之上。这是一种表象与内核、欲望与腐朽、愉悦与幻灭之间的微妙张力。无论是画笔描绘,还是通过裱花袋挤出,这些甜点用光亮的外表引我们入局,却同时照出当下的不稳定。在这个连最小的享受都能像救命稻草般存在的时代,甜点已不仅仅是甜蜜的收尾,而是对追求美、安慰与永恒的脆弱的多层隐喻。

文章来源:artnet中文网