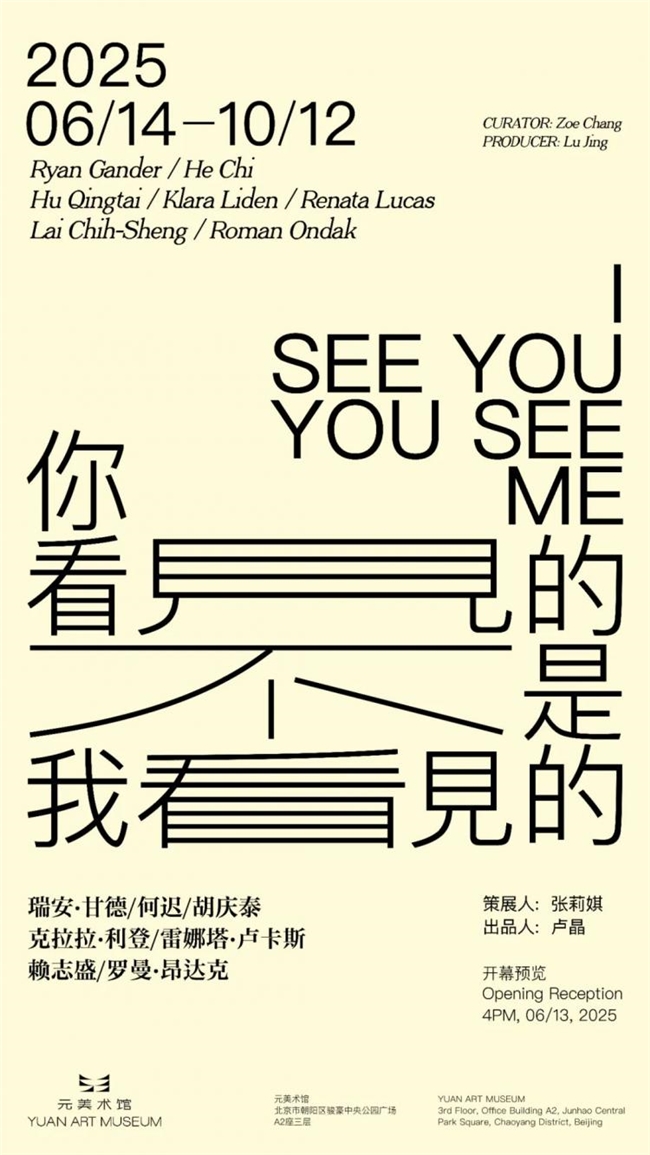

在被高度视觉化与算法化的现实中,我们还在“看”什么,又是否真的“看见”了?元美术馆新近群展“你看见的不是我看见的”由策展人张莉娸策划,邀请瑞安·甘德(Ryan Gander)、克拉拉·利登(Klara Lidén)、雷娜塔·卢卡斯(Renata Lucas)、赖志盛等七位来自不同地域的当代艺术家,通过影像、装置、行为和互动媒介,在看似熟悉的世界中制造一连串“故障”,也在元美术馆内构建起一处处认知的陷阱与逻辑的岔路口。

“你看见的不是我看见的”展览现场,元美术馆,北京,2025.06.14-10.12

展览题目本身就是一种警告或邀请:“你看见的不是我看见的”——语言在这里不是陈述,而是行动。它呼应了让·鲍德里亚关于“超真实”的论断,即当现实被图像和符号取代,我们所面对的已不是世界本身,而是其持续被修饰、再现的幻影。展览中的诸多作品正是以微观干预的方式让这种幻影崩塌,让“看”成为一种不安定的体验。这一思辨被艺术家们以各自的方式具象化。罗曼·昂达克通过有意错置水龙头与其支架质疑功能与意义的对应关系;胡庆泰则通过对“笔划”的日常实践拒绝作品的完成性,将艺术转化为对耐心与信任的漫长试炼。此外,瑞安·甘德的《创意机器》看似一台售票机,然而在观众按下按钮之后,黄铜铭牌的缝隙中却吐出一个艺术家个人未实现的创意。这些来自艺术家思想边缘的“废纸”在超越了“唯作品论”之后,可以被视作是某种智识的慷慨转让,也是对艺术家角色的一种悖论性思辨——创造力的过剩,反倒成为了分享与流动的理由。

“你看见的不是我看见的”展览现场,元美术馆,北京,2025.06.14-10.12,图中作品为瑞安·甘德,《创意机器》,2024年,失去光泽的黄铜、热敏收据打印机和按钮,30 x 30 x 27.5 厘米,致谢私人藏家

而克拉拉·利登的作品《无题(饼干)》以回收纸板拼接出一个诡异的装置——既如街头残余的家具,又像美术馆中被安置的幽灵。利登在影像《接地》中则像是一位都市炼金术士,利用城市中的标识和自身反复跌向地面的身体动作将空间重新赋义。她的作品提示观者,即使身处受到严密控制的都市矩阵中,我们依然可以通过肉身在场来拆解其逻辑。

“你看见的不是我看见的”展览现场,元美术馆,北京,2025.06.14-10.12

这种对于空间与认知机制的反思,在首次在中国展出其作品的巴西艺术家雷娜塔·卢卡斯的创作中尤为突出。《失败》是一件由数组胶合板组成、可被观众自由改变形态的“假地板”。它从“不稳定”出发,以高度参与性重塑展览的身体经验和路径安排,让人们在上面的每一次行走都成为对空间常识的挑战。她的另一件作品《变形》则以日常洗碗布为载体,在织物与墙面之间让语言的隐喻浮现;当葡萄牙语“transfigura”(变形)因布面褶皱变得难以辨识,再被墙上的文字补全,观者需要在阅读与观看、遮蔽与显现之间不断切换视角。卢卡斯对这种将平凡物转化为表征政治和文化张力的装置方式相当娴熟。

“你看见的不是我看见的”展览现场,元美术馆,北京,2025.06.14-10.12

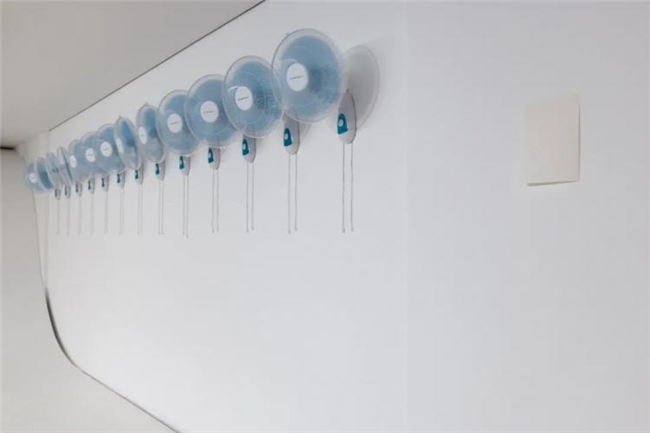

或许展览的政治性并非在于语词上的显性批判,而应当致力于微观的认知操演。赖志盛《纳凉》中展出的一排风扇在此正如同展览的意义注脚——物理上的感知诱因让观者在无尽的吹拂中感到“被迫”与“自主”之间的漂移——“你看见的不是我看见的”邀请我们直面“真实”本身如何被制度、语言、媒介、习惯所规训。

“你看见的不是我看见的”展览现场,元美术馆,北京,2025.06.14-10.12,图中作品为赖志盛,《纳凉》,2025年,裝置,尺寸可变,致谢艺术家与马凌画廊

近期,Artnet中文网特别采访了策展人张莉娸和艺术家雷娜塔·卢卡斯,分享她们如何在展览的构思、实际布置和反馈中试图撬动“现实”的观看机制。

Artnet中文网×张莉娸

Q:您在策划展览的时候提及,我们身处一个“超真实”的时代。这似乎在字义上与马歇尔·伯曼对现代性的形容——“一切坚固的东西都烟消云散了”——相互矛盾,但在现实指向中,“超真实”同样描绘出一种空虚和缺失与丰富可能性并存的局面。您是如何捕捉到这个概念并最终决定将之作为展览的核心意涵的?A:伯曼所说的“一切坚固的东西都烟消云散了”,指向的是现代性中确定性的瓦解,而鲍德里亚的“超真实”则更进一步——它不仅消解了真实,还制造了一种比真实更真实的拟像。这两者看似矛盾,实则共同描绘了我们今天的处境:我们生活在一个既极度丰富又极度空洞的时代,信息爆炸却意义匮乏,视觉过剩却难以触及真实。这个概念的形成,直接来自于疫情时期的体验:当我们的社交、工作甚至情感都依赖数字界面时,现实与虚拟的界限变得模糊。尤其在仅能仰赖数字界面的时刻,这种体验让我意识到,今天的观看行为本身已经高度中介化,而本次展览正是对这种中介性的探讨。

“你看见的不是我看见的”展览现场,元美术馆,北京,2025.06.14-10.12,图中作品为罗曼·昂达克,《滴水龙头》,2016年,水龙头、水槽支架和铁链,141 x 13 x 39厘米,致谢艺术家及施博尔画廊(柏林/巴黎/首尔)

Q:在策划展览和考虑展览实际呈现的过程中,您是如何考虑组织作品的整体组织的,包括它们在概念上和布局上的“对话”?

A:借助元美术馆本身的空间结构,展览被设计成一个“认知迷宫”,观众无法一次性掌握全局,必须通过移动和视角切换才能拼凑出某种可能的理解。具体而言,符号错置类的作品如《滴水龙头》《变形》《饥饿》和利登的作品,均通过物体功能倒置或重组来质疑我们的惯性认知;具有社会反思色彩的作品,如昂达克的《大爆炸》、甘德的《创意机器》共同探讨社会化对想象力的束缚;空间重构类作品,如卢卡斯的《失败》与赖志盛的装置,分别从物理和心理层面解构了“稳定空间”的假象。展览最终以胡庆泰未完成的行为作品做为结尾,也呈现开放性答案。整个展览期待形成一种“思维弹窗”效应,迫使观众在矛盾经验中重新定义“看见”与“真实”。

“你看见的不是我看见的”展览现场,元美术馆,北京,2025.06.14-10.12

Q:从媒介来看,这次展览包含了很多装置作品,而在美术馆环境里,装置相比平面媒介往往更能够激发“主体间性”,和观看的关系也更加复杂。您认为这些装置,以及它们在展览场域中的呈现,可以如何回应展题“你看见的不是我看见的”,乃至揭示展览英文标题“I See You, You See Me”中所期待的那种互见性?

A:邀请的艺术家,在其作品概念上已经和展览概念相呼应。而本次展览选择的作品皆以装置为主,其实也是想制造一种观看的复杂与混乱,甚至错觉与误读,从而回应展题。装置因其空间性和参与性具备“主体间性”的潜能——它不仅是艺术家意志的投射,更成为观众感知与行动的触发点。而本次展览的作品选择,多多少少正是因为它们能够物理化地呈现“视角决定现实”这一观点。

Q:在实际布展过程中,是否有超乎策划预期的发现可以分享?

A:赖志盛作品本来只有电扇,但艺术家发现因为空间属性,L型呈现电扇有一种不连贯性。因此艺术家打印了一只蚊子,还建议在窗边挂点物品,但对于窗边悬挂的物品,我们一直都无法感到满意。后来布展工人施工时把外套和未喝完的饮品随意地摆在窗边,我看到后觉得这就对了,立马拍下照片和艺术家沟通,我们都觉得这太符合作品题目《纳凉》,又解决了作品连贯性的问题。因为这个巧妙的偶遇,这件作品才得以更完美地呈现。

“你看见的不是我看见的”展览现场,元美术馆,北京,2025.06.14-10.12

Q:您提到展览要制造“认知故障”,这种主动破坏观众惯性的策展思路,在实施中如何平衡扰乱认知与避免过度晦涩?换言之,展览强调“无法提供答案”,这种开放性下,我们如何看待当代艺术中“提问”与“解答”的责任边界?

A:我在策划展览和布展时采用了一种“渐进式扰乱”的策略。入口处的作品相对直观,但随着展览深入,作品的挑战性逐渐增强(如卢卡斯的装置需要观众主动探索其意义)。最终,胡庆泰未完成的行为作品的参与性让观众成为展览的一部分,从而让“认知故障”从被动的困惑转向主动的思考。我一直觉得当代艺术的展览不是提供答案,而是制造有效的困惑,从而提出问题。观众会本能地试图“理解”它,但最终发现它拒绝被解读——这种挫败感恰恰是展览希望激发的:我们是否太习惯于寻找标准答案?

“你看见的不是我看见的”展览现场,元美术馆,北京,2025.06.14-10.12

Q:本次展览邀请了7位艺术家,有4位来自国外,而且他们的年龄都在40岁以上。国内展览现在非常喜欢呈现“新锐”,似乎也比较少能见到围绕观念组织的群展中没有一位90后艺术家的情况。可以谈谈展览在艺术家代际选择上的考虑吗?

A:我通过策展的概念与主题进行联动,形成展览呼应。我更关注作品是否切题,而非艺术家的年纪或现在所谓的新锐潮流。

“你看见的不是我看见的”展览现场,元美术馆,北京,2025.06.14-10.12,图中作品为克拉拉·利登,《高积云》,2020年,塑料水箱、灯泡、电线,155 x 110 x 70厘米,致谢艺术家及赛迪HQ画廊

Artnet中文网×雷娜塔·卢卡斯

Q:您刚在圣保罗州立美术馆(Pinacoteca do Estado de São Paulo)完成了一次回顾展,就飞到中国来筹备这次展览,时间非常紧。这是您的作品首次与中国观众见面。我知道您在创作中格外关注在地性(site-specific),我很好奇在北京,以及在元美术馆,是否有任何元素让您感到特别有趣?

A:是的,我刚到这里就立刻注意到美术馆对面就是一个公园。我刚刚完成圣保罗州立美术馆 “公园里的星期天”(Sunday in the Park)的展览撤展,想到有可能把那个展览带到这里,我感到很兴奋,因为它探讨的是被潜在历史压抑的内部空间与爆炸式增长下将带来非预期后果的外部空间的关系。总之,关于此地(北京)平静表面下的暗潮涌动,有太多可说的了。但现在下结论还为时过早,因为我才刚刚开始——多年前我曾到访中国深圳参加深港城市双年展,那次经历很迷人,尽管最终我没能完成作品;因为要在公共区域做作品需要复杂的授权流程,时间太仓促了。这让我一直渴望能更了解中国,现在我很高兴自己又有机会来到这里。

“你看见的不是我看见的”展览现场,元美术馆,北京,2025.06.14-10.12,图中作品为雷娜塔·卢卡斯,《变形》,2020年,丝网印刷于洗碗巾上、油漆、金属挂钩,54 x 41 x 5厘米,致谢艺术家及纽格赫姆施耐德画廊

Q:作品《失败》(Falha)旨在通过互动设计鼓励人们重新配置美术馆空间。如果我们跳出美术馆语境,会发现这种无休止的移动和非生产性行为可能颇具讽刺意味,尤其当我们这些在大多数情况下不得不从事“狗屁工作”(bullshit job)的中国观众想到自己的日常工作惯例时。《失败》创作于2003年。您如何看待这件作品这些年的变化?

A:我认为有必要谈谈《失败》的创作背景。2003年制作《失败》第一版所用的胶合板,是作品《十字路口》(Cruzamento)的剩余材料,那件作品涉及对里约热内卢一个街道交叉路口的木工改造。我回收了那些在露天环境中暴露数周的木材,上面布满了街道、汽车和每日经过那里的行人留下的痕迹和灰尘,就像是把一块柏油路带回了家。之后,我不想把整个十字路口搬进美术馆,所以我决定把那块胶合板切割成安装在框架上的面板,用铰链连接并配上把手。我的想法是将行人的体验带入美术馆,观众可以自行操纵一组面板:拉伸、压平、抬起、弯曲、制作坡道,总之他们可以尝试无数组合来构建空间。我提出的是这样一种体验:个体可以塑造地面本身来迈出下一步。在我看来,这反映了我尚且是年轻艺术家时面对初生的制度景观和萌芽的市场、生活在仍相当年轻且脆弱的民主制度下的感受。我记得我第一次尝试抬起那些沉重且危险的面板时,我的身体几乎达到了身高、力量和体重的极限。毕竟,抬起并折叠地面本身是一项艰巨的任务,而这组铰接的面板让我能够随心所欲地解决这个问题。这件作品内潜藏着失败,这既指可能随时坍塌的建构动作的失败,也指地质断层(fault)——断层由地壳运动形成,这些地层可能随时移动、重组,使地表变形。自那以后,这件作品已在不同的地形或展览空间中被多次呈现,如同一种游牧的地面,带着它自身的经济和辩证法,随时准备在新地点和公众所提供的配置中展开,永不固定。这次在元美术馆的搭建很有趣,因为负责制作作品的木工们总是以为要让作品时刻平放在地面上。每当我移动一块板,他们立刻跑过来帮我抬起木板,并在之后马上把它放回原位。这时我说:秩序够了,我要闹(tsunami)了!然后大家就一起用最多样的方式同时抬起并重新配置这些板件。这非常棒。之后他们才理解了作品的原则,放弃了对秩序的执着,大家都开始笑起来了。

“你看见的不是我看见的”展览现场,元美术馆,北京,2025.06.14-10.12,图中作品为雷娜塔·卢卡斯,《失败》,2003-2025年,胶合板、铰链、把手,尺寸可变,致谢艺术家及纽格赫姆施耐德画廊

Q:您的作品经常探索公共空间折射出的权力结构。作为一个高度规划的城市,北京的一些典型空间政治(例如胡同改造或广场设计)是否也让您联想到巴西的城市问题?

A:巴西社会存在非常严重的结构性问题。我们是地球上最不平等的社会之一,有很多人流落街头,同时极少数人掌握绝大部分财富。在这些金融精英自始至终的投机主义下,巴西最终沦为国际资本、金融市场、房地产投机的试验场。除了罕见的例外,政治完全由这些私人资本部门主导,任何旨在减少不平等和实现财政平衡的项目都极难通过。而我们的空间和城市景观正是这些矛盾的反映。正如卡埃塔诺·维洛佐(Caetano Veloso)在他的一首歌中所唱,是金钱的力量在建造和摧毁美好的事物。我认为现在我还没有足够的经验来比较中国和巴西。但原则上,我对一切非西方的事物都十分感兴趣。简单地说,尽管(中国)的文化相当文化,但它似乎仍是一个处于建设中的地方,仍有大量空间实验在这里进行。我想我会首先从语言开始(学习),我相信语言对于建立关联至关重要:那些构成精妙表达的语言,是另一种思维方式。

Q:您如何看待您自己的作品与展览中其他作品间的呼应或分歧?考虑到这种概念性和空间性的对话,您如何理解展览标题“你看见的不是我看见的”?

A:我非常喜欢参展的艺术家们。我和展览中的所有西方艺术家都曾在其他展览中合作过,能够和中国艺术家的作品同时展览也让我深感荣幸。展览这个标题与我的作品非常契合,它最终想要表达的是环境的重要性,也就是让主体和环境同样成为行动者:我看见,也被看见。这让我想起巴西现代人类学中非常珍视的主题,即围绕美洲印第安人视角主义(Ameridian perspectivism)的中心思想。这一理论提出,不同民族关于人与自然的关系有着各自独特的宇宙观,在那里,动物和事物也拥有与人类相似的视角和灵魂,他们只是拥有不同的身体。这种观点挑战了“自然-文化”的西方二分法,令我深受启发。

采访、撰文、翻译丨artnet中文网