萧搏近照

与萧搏的对话缘于他在狮語画廊刚刚开幕的个展——容器。展览所展出的,是他在近十年来持续推进的《四格》系列。初见作品时,无论是从表层视觉,还是在构成作品的规则之后,作品所带给我的感受是理性、审美但又带点乏味的。重复而差异细微的图像,和理性建构的规则,似乎让人不知如何抓取更多的感受。这可能也是技术复制的时代下,人逐渐形成的一种疲劳和钝感。然而,在交谈的过程中,萧搏却逐渐露出那些看似客观、理性的规则后,个体鲜活而无厘头的思考。

绘画只是最终的视觉结果,在结果形成之前,萧搏塑造了一个“容器”,在“容器”的空间之中,他获得最大限度的自由,可以放置和体悟可取的一切。以绘画为媒介的艺术过程中,肉身的可感显得更为重要,那些身体对每一笔和每一瞬间的感受。

一个可以不断延展、扩充和拉伸的空间,也意味着不断建立的连接,和将事物内化为自己所信任的状态。这种建构某种规则来生成作品的逻辑,贯穿着萧搏过往其他系列的作品,而规则的构建,实际也是对广泛的趣味和无厘头思绪的一种保护,像一个外壳,独自成立,又能自由穿行。

以下是打边炉与萧搏的对话,按照惯例,文章发表前经由艺术家审校。

“容器”展览现场©️狮語画廊

容器

ARTDBL:“容器”作为此次展览的主题,与你一直以来建立规则以放置某些东西的创作方式有关,再具体一点,也跟《四格》系列的框架相关,对你来说,你会如何看待“容器”与你一直以来创作的关系。

萧搏:从语义上来说,“容器”具备一种包容性,当我作为一个容器的时候,可以承载各种方向的创作。“四方连续”作为四格系列的架构,具备容器的功能。由十字架结构所分割出来的四个板块,可以填充不同的语法(画法)。这些语法,一部分来源于我个人的创作经验,还有一部分来源于对美术史的提炼和加工。

我对艺术没有十分明确的审美取向,总是喜欢各种类型的绘画语言,在2010年左右开始的五年时间里,我经历了一段真空期,在那段时间中,我持续地画画,但停滞不前的原因是:我不知道要画什么,也不知道该怎么面对绘画,我没有想表述的内容。当我画一个对象的时候,我不知道自己为什么要画它。

我尝试了各种画法,但都没有找到一个明确且适合自己的状态。徘徊了一段时间以后,我开始产生一个念头,要跟之前的绘画做个隔断、重新开始。如果我什么都喜欢,那就找到一个“容器”,去实现所有我感兴趣的绘画语言。当然,这需要设立一个游戏规则,但在建构好的规则里,我是开放的状态,可以关注和切实地介入所有的画法,而不仅仅捆绑在某一个方向上。

开始的时候我画了《草图》系列,在那系列中,我不再用笔画画,而是用硅胶来代替颜料,并用遮挡来形成块面。同时,我还是想延续《帧》系列,就又拿起笔,有了以“四方连续”为架构的雏形。

ARTDBL:这一系列的早期实验中仍有许多具体的形象,与这次展出作品的气质还略有不同,如今这一系列的实践和早期相比经过了哪些衍变?重复图像的变量,是手工复制里自然的偏差,还是一种极度控制和营造的结果?“四格系列”的绘画过程处在什么样的状态中?

萧搏:那个时候还没有明确“流程同步”这件事,只是画完一张再画一张,把一个图像重复地画四遍,也相当于临摹了自己四遍。但我感觉那只是表面的临摹,作品内部的机制不够紧密,后来就慢慢地变成,每在一格中画一笔,就在另外三格中同步复制那一笔,让整个过程都同步进行。

从那时开始,我的身体开始松弛起来,而且我可以不必在意它表面的差异,那是重复过程中自然带来的偏差。在流程一致的前提下,我可以很好地体味身体在重复过程中所产生的一些差异感。找到一种身体和心理的平衡,整个创作过程的状态非常沉静、专注,也不用考虑你叙述的对象,而是考虑行动本身。剔除了叙事和语言本身,仅仅只是过程。持续几年下来,这种创作的状态给我带来挺多帮助,类似一种修行。

草图2018-绿色,200×150cm,布面丙烯,2018©️狮語画廊

重复

ARTDBL:《四格》系列与你早期的《帧》系列乍看有很强的联系,但逻辑已经发生了很大的转变,这其中有哪些转变和一以贯之的东西?

萧搏:“重复”作为这个框架的设定,可能来源于早期的《帧》系列,《帧》系列重复的对象是外部客观的世界,也是影像的内容,现在的《四格》系列则转变到肉身在重复行为下产生的差异。一个是外,一个是内。

在画“一秒钟”的时候,影像叙事的对象、截取的内容其实并不重要。无论是历史性的图像还是日常性的图像,都可以存在。但那一秒钟的时间可能是最重要的,我认为所有的一秒钟都有同等的价值。我当时的作品量很庞大,并没有进行筛选,只要是适合的、有画面感的,我都画,直到穷尽为止。做到一定量的时候,就从历史转到日常,当日常画到一定的量的时候,这个工作就结束了,对我来说并不存在如何选择的问题,它们都是等价的。

如今《四格》中“四方连续”的状态也是如此,描绘的对象并不重要,无论是具象的或者抽象的符号,在这里都可以发生。我也会截取美术史里不同流派、不同风格的绘画,将其融入这个容器之中,进行身体上的加工,它们在加工下变成某种图像或者纹样,从根本上解决了去叙事的问题。

ARTDBL:这个过程似乎有点类似于把自身当成一个执行的机器?

萧搏:对,我们一般会反对这种机械化,但我认为它让我明确了自己的目标,无非就是临摹前面的那一笔。当我使用绘画语言去表达“四方连续”的概念时,有很强的波普的意象,它是去绘画和去叙事的。身体作为画笔的表达,存在很多的指向,但让我最有所体验的,是可以不用思考。我会变得特别专注,并放弃掉描述的对象,只在乎那一笔的动作、状态、细节,然后专注在某一点上。同时,因为肉身的局限,它没有这么准确,在重复中也产生差异。

我承认在后面的绘画过程中有审美的存在,但我对审美的判断是一种伴随的状态,是直觉性的,我也不想突破这种审美。所以本质上,我在绘画的语言里并没有什么突破,我没有创造一种新的语言,更多的是架构了一种新的绘画方式。

ARTDBL:这跟你时常提到的“将自身作为客体”这一概念是否存在关系?

萧搏:从观念表层来说,将身体作为一个带有自然属性的工具,就是将自己客体化的过程。这个媒介能生发许多可能性,而我就像一个观众一样,看待最后的结果,无论好坏,都可以接受。

ARTDBL:但人作为媒介的时候,不可能成为一个完全客观的存在,而一定存在某种主动性。

萧搏:主体和客体的关系很微妙,不是一个绝对的状态,而是流动的,当我作为一个客体的时候,我很享受那种“无我”的状态,但当意识流露出来以后,我也很享受这种创造的欲望。作为一个整体来讲,主客体常常是并置的存在,无法分割。在创作的过程里,它们一直反复、交替地出现。但我相信这也是每个艺术家的常态,通过自己的身体去实现,然后又反复地去修正和验证,最终形成的结果。

“容器”展览现场©️狮語画廊

艺术

ARTDBL:前面提到你有一段真空期,不知道自己要画什么,但在解决画什么之前,你又为什么一定要画呢?

萧搏:作为一个艺术家,我很难分析自己为什么会走上这条路。只能说是一种互相契合的状态。刚好这个事情跟你比较契合,然后你选择了它,别的事情可能也做过,但没做好,最后还是回到这条道路上。我好像没有主动选择的过程,都是莫名其妙,慢慢地就走过来了。我觉得从一个人的性格或成长的经历来讲,很多东西都不是主动选择的结果,它有一定的方向感,就像植物会朝着阳光的地方生长一样的,人也会朝着自己适合的方向发展,慢慢开始淘汰一些不适合的选项。

ARTDBL:从美院毕业之后你就一直在持续创作吗?

萧搏:美院刚毕业的时候,我做过一些行为和比较实验性的尝试。当时常以小组的方式活动,但创作还是个人的,在一个集体的平台上互相促进和讨论,然后一起研究某个艺术问题,在这之后,个人还得面对自己,面对系统和艺术的生态圈。

我从2004年开始画画,那时觉得一个人的工作更适合我,而绘画是一个人可以完成的,不需要跟外界有过多的接触。这可能是性格造成的选择,当时的状态就想把自己关起来,关起来干嘛呢?如果还对艺术有感觉的话,那么无非就是换个媒介。而且我觉得绘画也可以解决很多问题,它并没有完全结束。

ARTDBL:小组的经历对你之后的创作有什么影响?

萧搏:那段经历对我来说非常重要,它起码给了我一个比较良性的开始,培养我思考的习惯。很多问题不仅仅是造型的问题,不是绘画本体的问题。如果我仅仅在绘画本体里持续工作的话,问题可能会变得比较尖锐。但如果一开始我就进入跨媒介的状态,再回到绘画这个领域的时候,就不太一样了,这可能也造成了我现在的面貌。虽然我使用的绘画作为媒介,但做的事情并不是绘画,而是通过绘画来达到的行为过程。

四格2024-19,46 × 38cm,布面丙烯,2024©️狮語画廊

无厘头

ARTDBL:在进入职业化的过程,你似乎走得也比较顺利,对你来说,创作的持续与外界的反馈有关吗?

萧搏:在很长一段时间里,我的实践并没有收到外界的反馈,所以这并不是我做事的依据,如果跟着反馈进行选择,那种结果是存疑的。对我来讲,可能还是找到了某个点,因为有想法,你就会去寻找能实现它的媒介。

ARTDBL:新的规则和系列的产生,往往在什么情景之下?是否跟生活存在哪些联系?

萧搏:我觉得创作其实就是我生活的一部分,就像很多人也会认为,工作是生活的一部分,而不是把它们对立起来。我挺享受每天到工作室工作的日常,创作的动因往往也来源于对日常的发现。就像采风一样,在日常生活里,不管在哪我们都会接触到一些信息,对这些信息保持敏感,就会发现一些比较有趣的东西,它们未必是一种艺术的形态,但你可以把它放大,然后加工和处理。

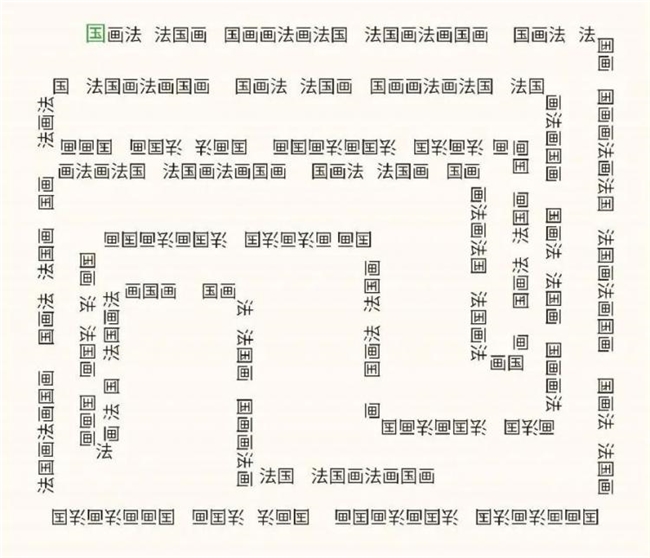

《文字》系列,就是在五年前的某个瞬间,我看到两个从结构和审美上特别漂亮的文字而产生的。我忍不住数了一下,发现它们的笔画数量是一样的。我觉得它们的美感可能就来源于此,所以很随机地做了一个尝试,发现好像是有这么一回事。就想,是否可以把它变成一个关于文本的作品。创作的来源都是一些很偶发的机缘。

在工作室里,除了每天要完成的工作量外,我会做很多不确定的事情。我想制造一些意外或者未知的东西,能让自己变得更开阔一点。有点像上课时候手上的小动作,没有目的、很直觉、当下,也很鲜活,但又无法定义。它们可能算不上作品,无法归类,但当有一天我觉得它可以“是什么”的时候,我可能会深入地研究或者尝试花点时间慢慢去做。这样会更有趣一点,趣味性很重要,但不是像糖一样甜美的趣味,真正的趣味性来源于它给你带来想象的空间,有发散的可能。

比如《文字》系列里有一个顺口溜,叫《国画法》。这个作品的起源是我手上有本讲法国风景画理论的书。于是我很无聊地数了一下书题目里那些字的笔画数,然后把所有笔画数相同的字都摘了出来,只有三个字——“法国画”。当它们放在我眼前的时候,我想组织成一个文本,编来编去就成了一个顺口溜,当我把这个作品做出来的时候会觉得:哇,好无聊,但太开心了。反正就是一种无厘头的东西。我喜欢周星驰的原因,就是因为他的深度不仅仅来源于深度,而是来源于无厘头。通过幽默,来体现一些东西。

我认为艺术的状态比艺术重要,艺术的状态可能就是人的状态。它永远是一种不确定的、发散的、在运动的过程。一旦它不动了,固化了,可能就无趣了。《文字》系列里的小说,其实就挺代表了我的状态。

我的工作方式看起来挺理性,但现在反过来思考,发觉整体来说还是一个感性的系统,这个感性系统包括规则的建立。“规则”一词听起来很理性,也具有很强的目的性和功能。但我所设立的规则却很无厘头,为什么要写一篇每个字的笔画数量都一样的小说呢?但我就想试试看,在这种规则下有哪些可能性,它所建立出来的文本到底是什么。

ARTDBL:决定一个系列该结束的标准是什么?

萧搏:一个系列到底什么时候结束,我也不知道。唯一判断的标准就是它已经做完了,我对它失去感觉,或者已经做得很充分了,那么就没有继续的意义了。我觉得重复是一种消耗,那种消耗是负面的,但作品之间可以有延续性。

国画法,200×230cm,尼龙地毯,2023©️狮語画廊

突破艺术的边界

ARTDBL:《国画法》是以地毯最为最终的呈现形式,你似乎并不排斥将艺术商品化?

萧搏:我不仅不排斥,甚至是欢迎的态度。我也喜欢这种艺术可以被使用的方式,可以进入到日常的家居状态里,而不只是挂在墙上欣赏,这也区别了对艺术的传统判断。

过去我曾想开一家叫纯粮饭局的饭店,店里的菜品名都有相同的笔画数量。虽然还缺乏一些契机,无法变成一个长期的项目,但在想象力学实验室做过“月食”的系列项目,不仅很有意思,而且很好吃。因为我找了一个厨师的朋友,他研究了半个月,做了那批菜,口碑很好,大家的反馈也很好。

类似这样的事情我都很感兴趣,因为架上的创作很个人,但在这之外的行动就有了一种群体共享的状态。甚至打破了一些艺术的固有的形态,走入民间。我认为,艺术家的工作是突破艺术的边界,而不是固化艺术的边界。

ARTDBL:你还如何尝试这种突破边界的实践?

萧搏:杭州有很多非营利的独立空间,我和几个小伙伴也一起在尝试边界感不那么明确的事情,同时,我也很愿意参与到别人的项目,整个状态还是偏松弛的。但大部分时间我还是在工作室里,像劳模一样地工作,我很享受一个人的时间,但也因为一些项目,生活和工作之间的弹性变得更柔韧了。

在常态式的工作里,我总处于一种严肃地开玩笑的状态,因为玩笑是一个特别好的介入艺术的方式。西方有一些很好的案例,本质上就是一个玩笑,但又裹挟了很多破坏性,和很多层面的东西。我认为,“破”比“立”更重要。如果只是一味地“立”,会很难去做一些事情,特别是在艺术的范畴里。

艺术家是一种社会身份,但我觉得身份是后置的,在这个属性之前,应该有一个关于艺术本体的属性,遵循这个前提以后,我也不排斥职业所带来的社会属性。如果社会身份被作为一种前置,目的性很强,那所有的事情就难以搞清是什么了,它也有了去向。但艺术其实是一种发散的,没有去向的状态。

我们需要找到一个平衡,但又不能丢失艺术家的一些基本能力,如果艺术家失去了敏锐度,那艺术很难持续。这样看来,很多问题不是别人的问题,而是自己的问题。当超出艺术家个体的时候,则是艺术史的事情。

文章来源: 打边炉ARTDBL