宋徽宗赵佶(1082—1135)也爱荔枝。

据《淳熙三山志》记载,自大中祥符二年(1009)开始,宋氏朝廷就给福州定下六万颗荔枝干、一百三十瓶荔枝煎的岁贡。此后数十年,荔枝岁贡的数额都没有变化,直到徽宗即位——他多次大幅提升福建进贡荔枝干的数额,又新增加了福州“圆荔枝”的岁贡。到后来,吃荔枝已经无法满足宋徽宗,他想要在汴京的皇宫内种荔枝树。

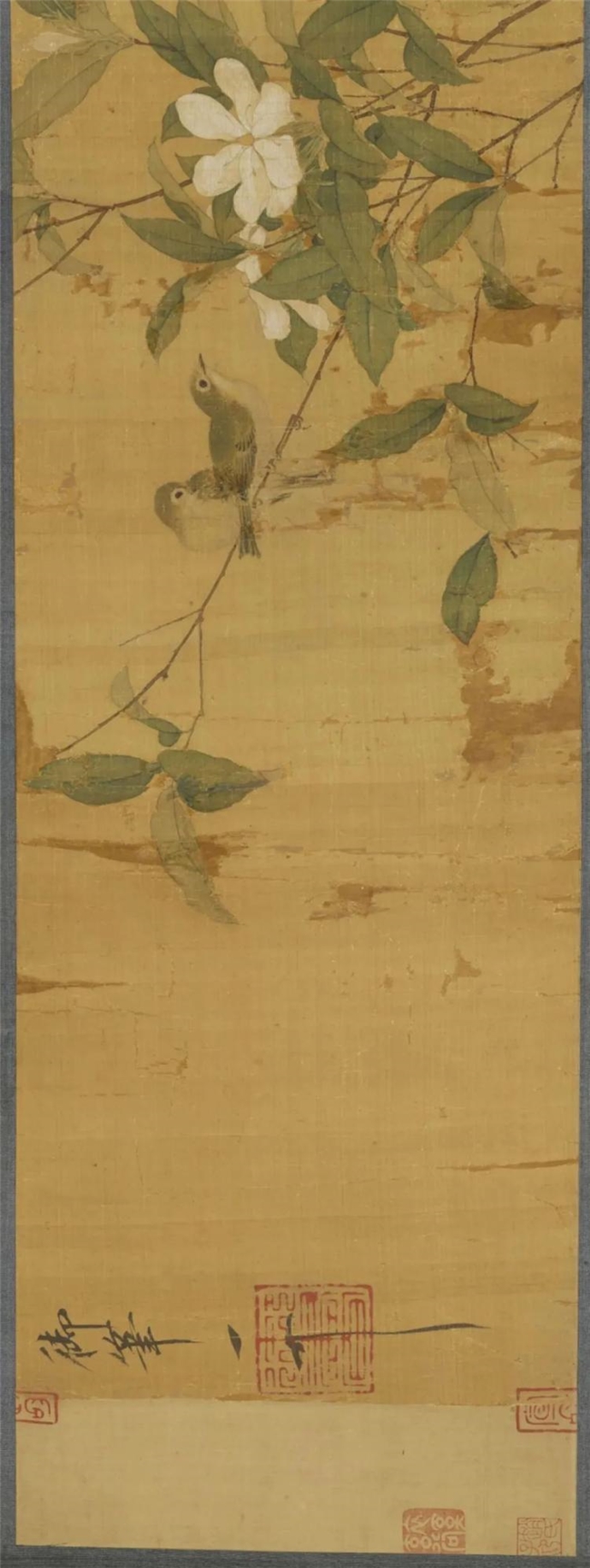

北宋 赵佶《写生翎毛图》(局部) 大英博物馆藏

政和年间(1111—1118),宋徽宗命人将福建的小株荔枝树连根带土移栽至大瓦缸中,通过海路运至杭州,再经京杭大运河、通汴渠抵达东京(汴京),最终移植于宣和殿前。通过温室保护过冬,荔枝树在汴京成功开花结果,宋徽宗因此成为历史上首位在北方成功种植荔枝并品尝鲜果的皇帝。

北宋 赵佶《写生翎毛图》 大英博物馆藏

正是因为宋徽宗成功种植了荔枝,他不仅能吃到最新鲜的荔枝、体验摘荔枝的快乐,还能对着荔枝树写生。今天仍有多幅传为徽宗所作的《荔枝图》传世。其中现藏于大英博物馆的《写生翎毛图》描绘了一树成熟的荔枝,穿插同季盛开的栀子花,以及鸟雀、蝴蝶,被大众所熟知。

北宋 赵佶《写生翎毛图》(局部) 大英博物馆藏

宋徽宗的《写生翎毛图》以细腻写实的院体画法为核心,通过精准的造型、丰富的色彩、巧妙的构图和独特的技法,展现了北宋宫廷花鸟画的巅峰水准。画中七只禽鸟(如青冠雀、寿带鸟、绿绣眼)形态各异,羽毛层次分明。荔枝果实以“没骨法”绘制,先用曙红打底,再罩染一层淡红,通过深浅对比表现体积感;果刺用胭脂点染,强调疏密节奏。栀子花瓣采用“渍染法”,从花心向外渐变晕染白色,花蕊则以细笔勾金,凸显洁白与金黄的色彩对比。荔枝枝干以“皴擦法”表现纹理,墨色浓淡相宜,既显繁茂又具坚韧感。

北宋 赵佶《写生翎毛图》(局部) 大英博物馆藏

院体画在宋朝发展到鼎盛,宋徽宗功不可没。院体画,狭义上指的是中国古代皇室宫廷画家的绘画作品,广义上包括宫廷画家以及受宫廷绘画影响的这一类别的绘画。院体画的画风多工整细腻,突出细节,写实逼真。院体画的特点可以概括为“重形似、尊法度、成教化、助人伦”。也有学者把北宋的院体画称作“宣和体”。“宣和”(1119—1125)是宋徽宗的第六个年号,同时也是他的最后一个年号。在宋徽宗主持编纂的《宣和画谱》中,对于绘画作品、画家的品评,被视为“院体画”的理论依据。有人说,《宣和画谱》中有收录、品评的画家,就是符合“院体画”的审美要求的。

宋徽宗坐像(轴) 佚名 宋 188.2cm×106.7cm 台北故宫博物院藏

虽然宋徽宗不是一位称职的好皇帝,但他却是一位好画家。他的艺术风格与审美深深影响了后世的绘画。后世的花鸟画家,或多或少会从宋徽宗的画中得到启发、受到影响。直到现在,在中国高等美术院校的教育中,以宋徽宗为代表的宋人花鸟画仍是国画专业的学生们的必修课程。