始建于公元前27年的万神殿,被称为“古罗马最美的遗迹,一座保存完好的神庙”。2015年,从意大利佛罗伦萨美术学院绘画系毕业的郭宇剑,不会预料到有一天会与这座神殿产生关联。2025年6月14日,郭宇剑个展“小万神殿”在南京逸空间开幕。无论从作品尺幅,还是创作手法,都与他求学的意大利以及文艺复兴有着千丝万缕的联系。

文艺复兴是“一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革”,现代绘画走到今天,对古典的“回潮”愈发明显。以贯彻人文主义为宗旨,以写实传真为首务的文艺复兴,渐渐成为年轻一代艺术家转译当代芸芸众生的重要手法。郭宇剑便是其中极具代表性的一位艺术家。

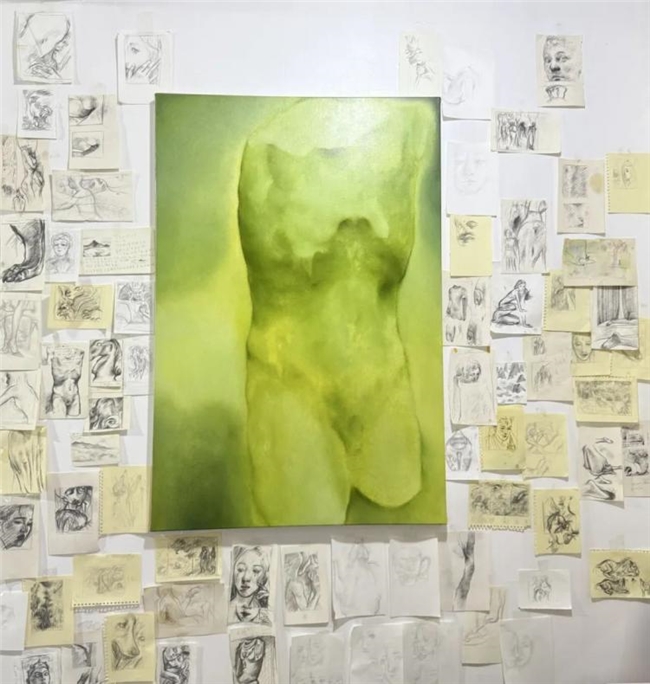

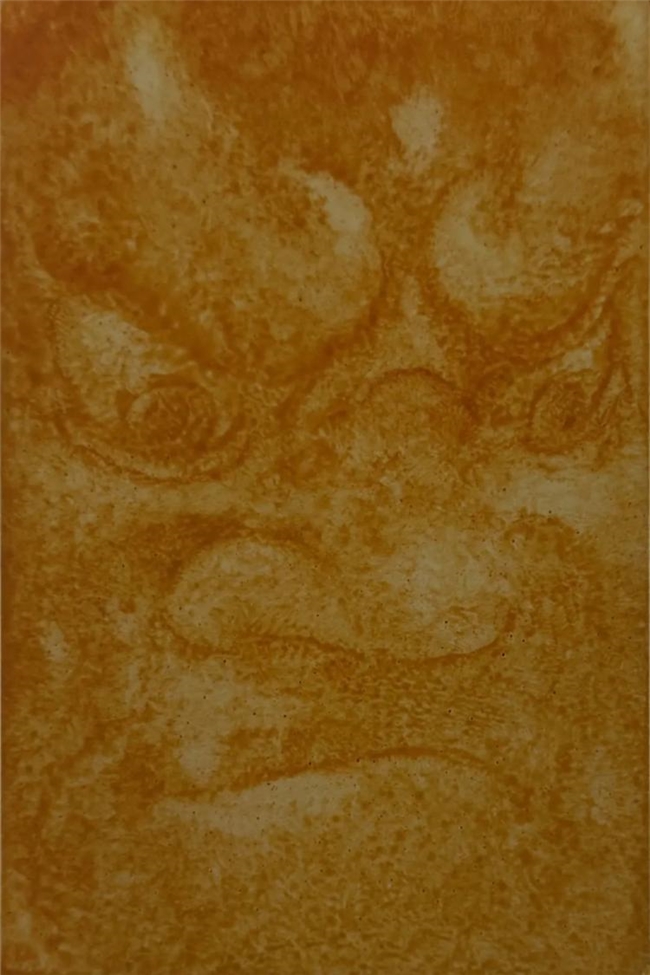

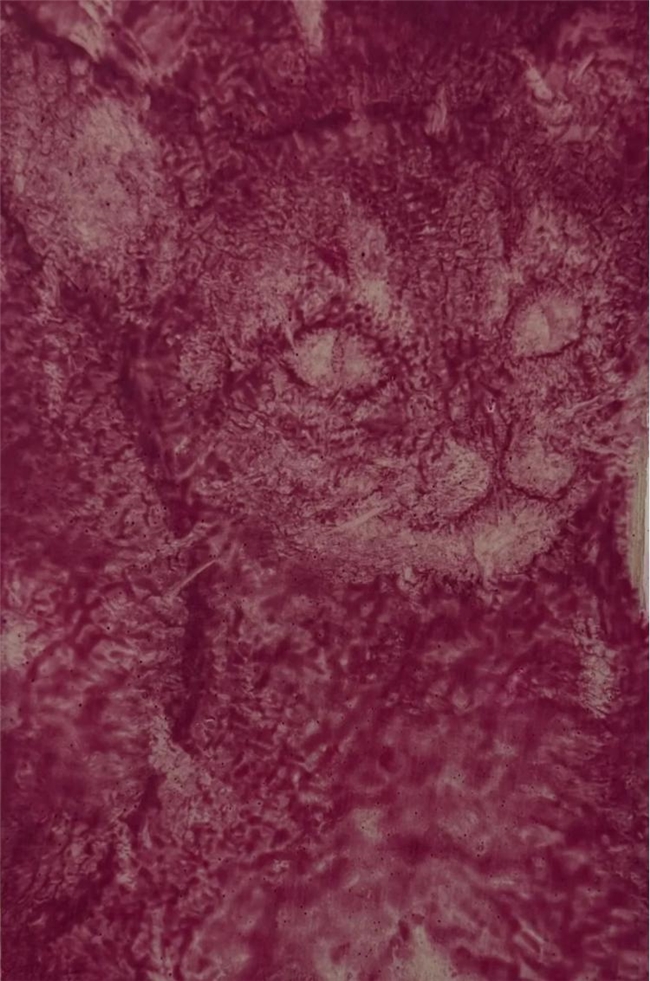

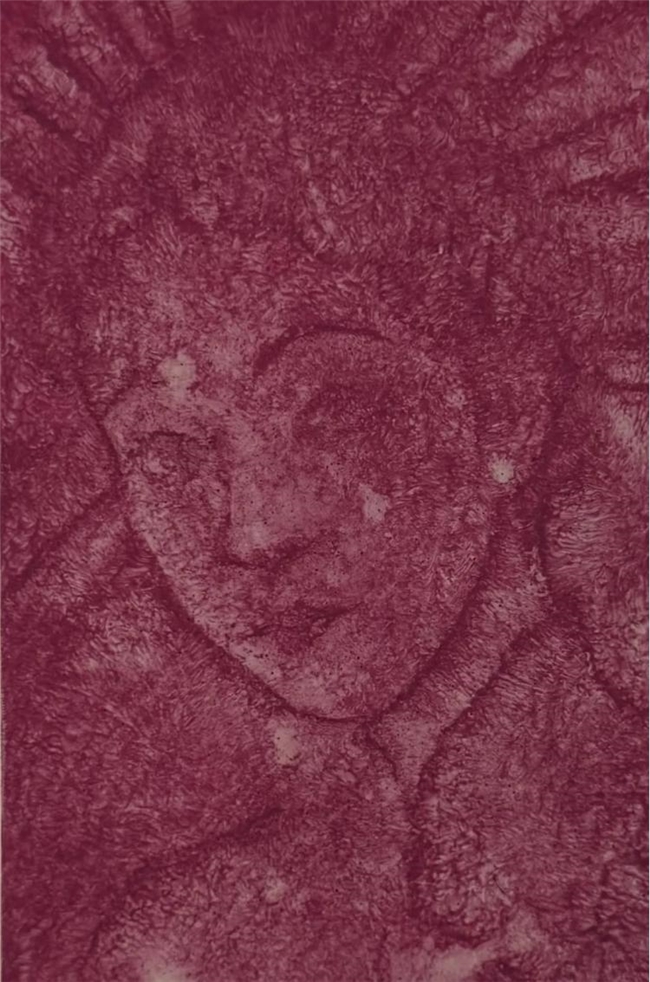

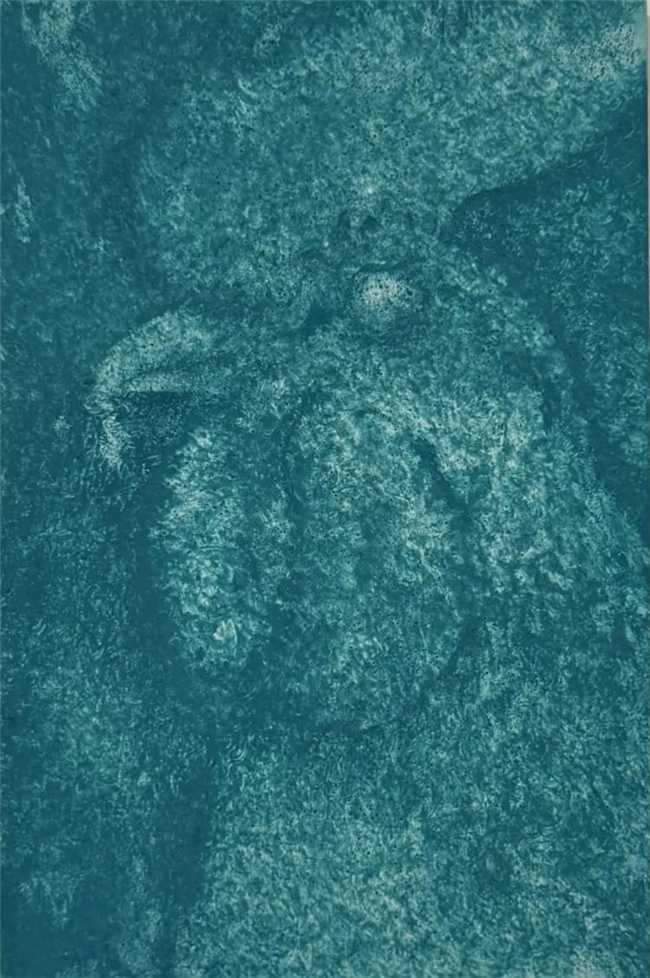

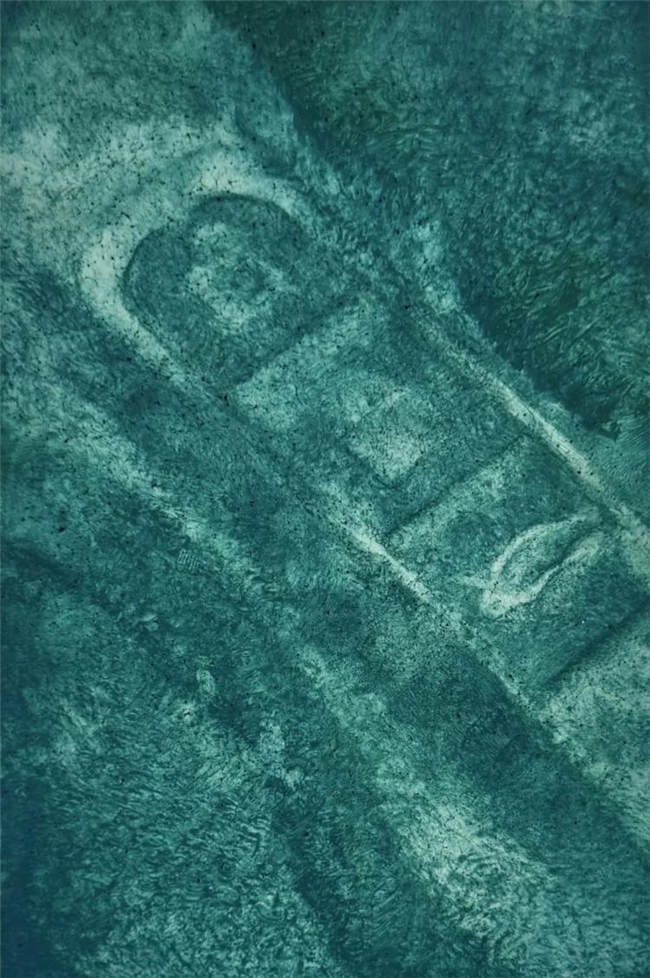

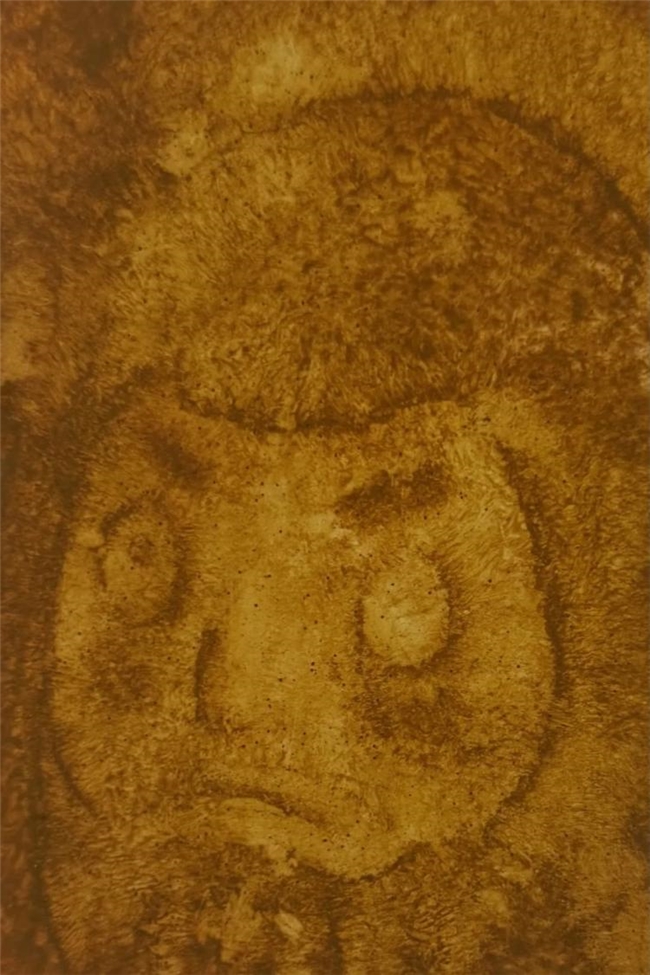

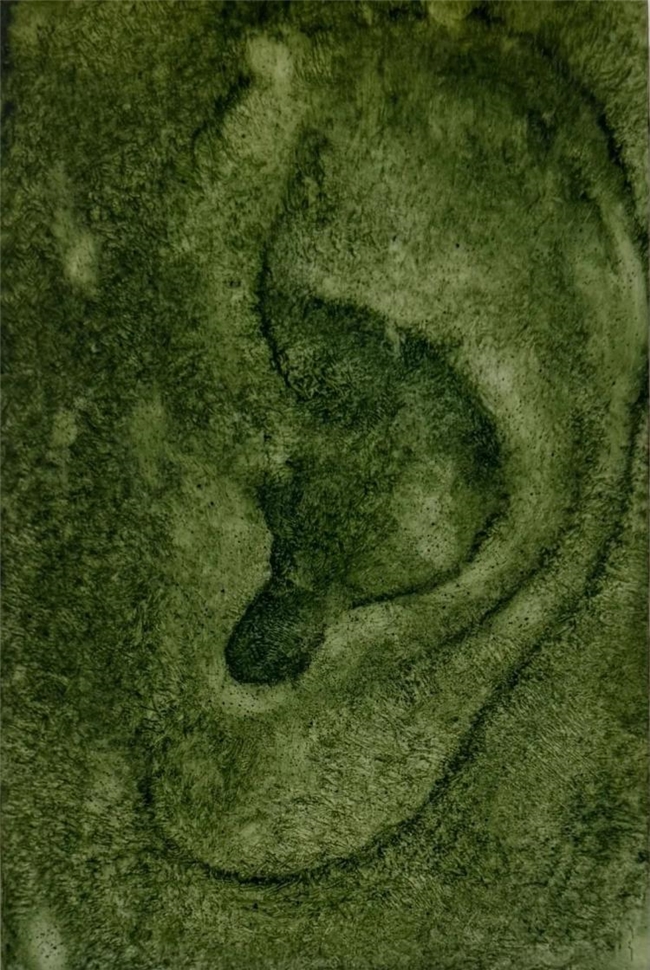

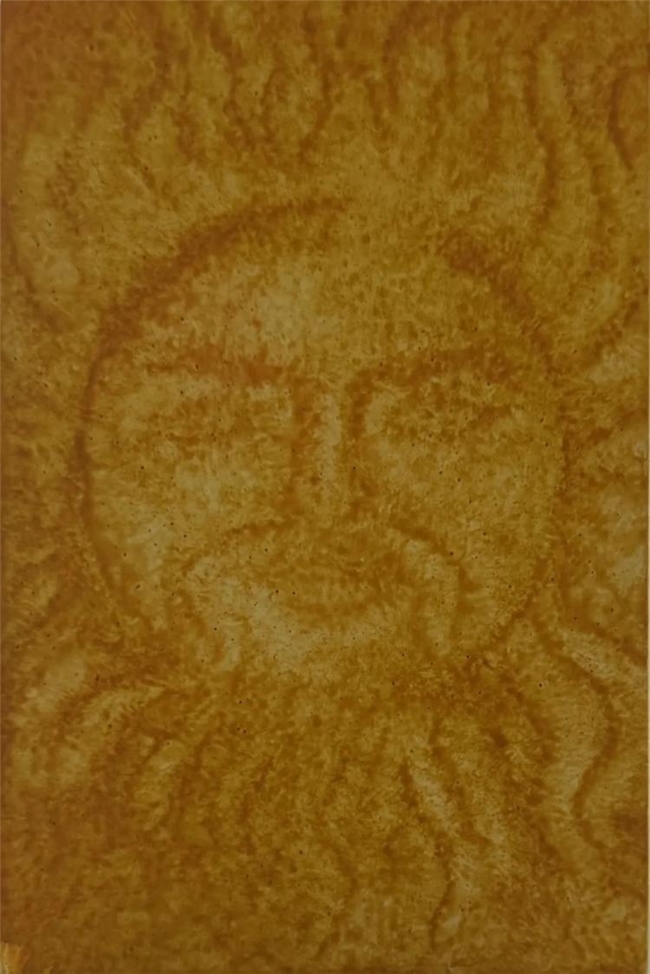

进入南京逸空间(江宁)展厅,映入眼帘的似乎不是一张张绘画,更像是一些“色卡”——相同尺寸的画框、严格等距的排布和颜色有序的渐变,更加强化了这种印象。当观众满怀困惑地靠近这些绘画的时候,一个个具体的形象才从画面深处“浮现”出来。

郭宇剑个展“小万神殿”

2025.6.14-8.23 逸空间(江宁)

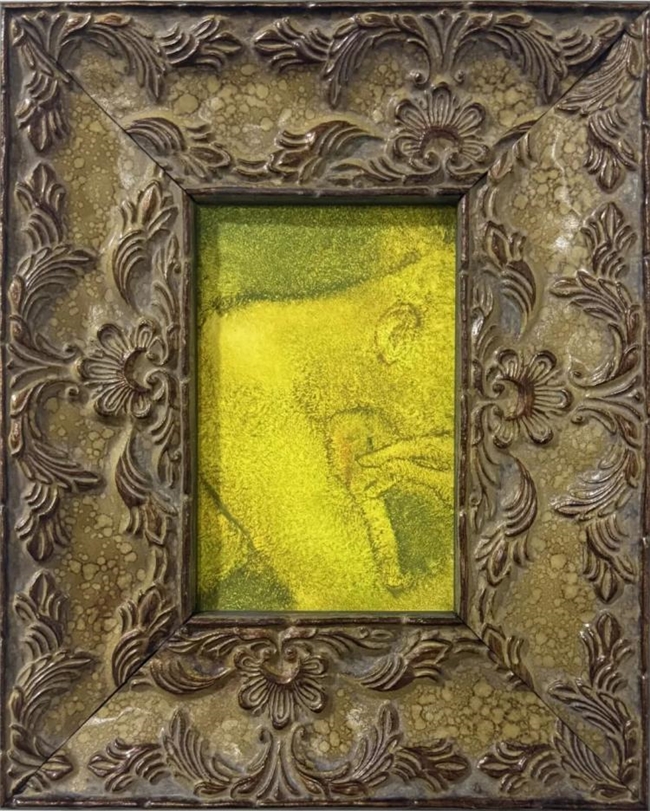

作品小,这成为进入郭宇剑个展“小万神殿”现场,最先吸引人的特点。用坦培拉画在木板上的作品,虽然只有15厘米大小,但艺术家特地搭配古典画框,增添了视觉上的古典气质。细看作品的用色与题材选择,则带有典型的90后艺术家气息,正是那一点点的烟火气与幽默感,成为郭宇剑作品的辨识度。

郭宇剑的艺术之路走得相对顺畅。2015年从意大利佛罗伦萨美术学院毕业,2017年起在长沙、北京、南京、上海、广州等地接连举办个展。同上一次在逸空间的展览相比较,2025年的新作无论在题材还是尺幅上,都有了很大的不同,这也是艺术家首次集中展示这一创作路径。

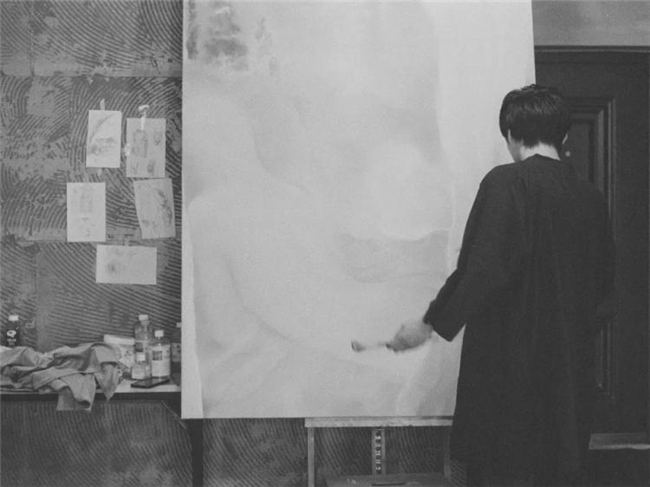

郭宇剑工作室

如果说此前大尺幅的创作体现出“朦胧与暧昧”的氛围,以及魅影般的梦幻叙事,这次展出的《袖珍集》系列则是对单一日常物品的精心描摹。图像、记忆、情感、目录——通过展览中的这四个关键词,可以一窥郭宇剑的创作路径。

“袖珍”一词除了指代一种形态,更是一种传统习俗。在没有照相术,物质相对紧俏的14至16世纪,一些小尺幅,尤其是巴掌大的油画成为记忆与情感的载体。这些便于携带,随时可以翻看的作品,更像是当代的照片。当这样的传统延展至郭宇剑的创作中,创作母题以及形式发生了质的变化。

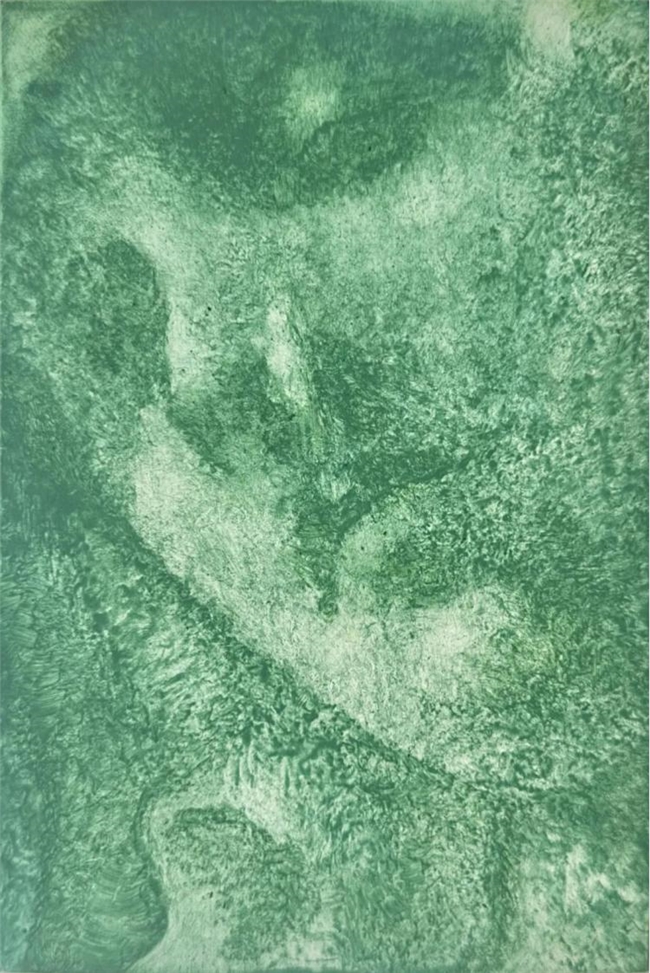

从这些轮廓模糊的作品里,可以辨认出宗教雕塑的面庞、手势和衣褶,既有西方的圣像,也不乏东方的佛造像。有趣的是,汉堡、红烧肉、燃烧的汽车、车钥匙……这些在当代社会中的日常物品,与万神殿所承载的“神性”巧妙地融入《袖珍集》系列中。

艺术家为什么选择这些图像?为什么会选择坦培拉底木板油画这种方法?这一答案要回溯到郭宇剑留学意大利时期。

郭宇剑本科毕业答辩现场

郭宇剑个展“小万神殿”

2025.6.14-8.23 逸空间(江宁)

佛罗伦萨美术学院采用传统的工坊制,学生们如同文艺复兴时期的学徒,跟随大师在工作室中学习。与无数“老大师”与当代大师亲密接触,遥远的古典的魅力,逐渐在年轻的艺术家心中生根。

偶然读到意大利作家翁贝托·埃科创作的长篇小说《玫瑰之名》,郭宇剑开始对图像学产生浓厚兴趣。虽然一提起图像学,会令人想到大量的文本和复杂的互文关系,但那种学究式的考据,并不是他真正的兴趣所在。

郭宇剑个展“小万神殿”

2025.6.14-8.23 逸空间(江宁)

20世纪初有一场著名的“目录学”之争:作为学者的瓦尔堡倡导一种知识“星丛”式的图书馆结构,把相互关联的图书用知识谱系的方式进行排列,方便读者查阅。随着结构主义的失败,这一方案最终彻底搁浅。今天所使用的目录学系统,则是分门别类地按照作者、出版社、出版日期、字母顺序等更为机械的方式进行排列。了解这一背景是进入郭宇剑的绘画,或说“问题域”的关键。

郭宇剑的最新绘画,就是一部关于艺术家个人经验、情感的图像目录。生活在一个信息爆炸的年代,不要说浩如烟海的知识系统,就算是个人情感也很难整理清楚。于是,艺术家尝试着把旅途中拍摄的图像,或者网络上的图像足迹,用绘画的方式保留下来。

“之所以选择这些物品和图像作为描绘对象,是因为它们都曾在我的内心产生过强烈的情感共鸣,共同构成人生经验的一部分。”郭宇剑对《艺术栗子》说。电子化的图像,只有在与作者的情感产生共振后,才区别于其他图像,也因此才具备了“神性”:一种图像本体论。这么看来,“小万神殿”显然不只是一部关于宗教的沉思录,而是记录个人生命历程的编年史,一张张关于记忆的“色卡”。

郭剑宇的图像所记录的不仅仅是一个形象,更是关乎于气味、味道和声音,甚至某种痛觉。通过构图的设计、线条的处理、肌理的使用,感官体验被保留下来。展览中的作品多数都是单色画,形象的明暗关系处理上进行了大量概括,这么做是为了突出线条的微妙起伏的效果。

在今天,人们的注意力太容易分散,而古典艺术中对线条质量的追求,恰恰可以让观众的目光更加聚焦于对象上。如果说他的大幅创作包含着许多模糊的叙事性成分的话,那么这种小幅的绘画,则是通过纯粹的造型向观众传达感受。

作为一位90后艺术家,郭剑宇时常被人提问的问题之一,就是为何要坚持古典主义的绘画模式。选择去意大利留学之前,他就已经开始向往古典艺术的纯粹性了。求学期间,他曾观看过威尼斯双年展等国际性展事,在那里展示的作品往往尺幅巨大,且艺术家使尽浑身解数,让作品看起来更有压迫感和表现力。这些作品让他感震惊的同时,又让他觉得困惑。

郭宇剑个展“小万神殿”

2025.6.14-8.23 逸空间(江宁)

带着这种困惑,他一路北上,在德国、荷兰的美术馆里,邂逅了文艺复兴时期的绘画。这些作品尺幅小巧、精致,然而真正打动他的,是画作中质朴的描绘,带有一种娓娓道来的亲切感。在那一刻,郭剑宇觉得安心。这让他更加坚定了自己的创作道路。

这些小幅绘画的比例有些不同寻常,在这种比例的画框上创作,构图是很难处理的。画了很多张之后,郭宇剑忽然发现,这种比例不是非常接近手机屏幕吗?电子产品早已潜移默化地改变了人们的观看习惯,甚至记忆的形状。他在作品中采用坦培拉的底子,形成了可控的龟裂基底,用氧化色层进行罩染,为作品蒙上层层包浆。

在古典技法的基础上,他也进行了全然不同的表现,在其表面创造珍珠般的光泽和斑驳的质感。光线在厚度不一的图层中发生着折射与漫反射,如同图像的回忆与情感的波澜在记忆深处闪烁。经过时间滤镜的打磨,记忆中的图像虽然开始模糊,却产生了难以磨灭的闪光。

郭剑宇对《艺术栗子》说,这个名为《袖珍集》的绘画系列,或许将成为他倾尽一生的创作,仿佛一本无始无终的辞典。伴随着生命旅途的展开,他会不断与陌生的图像相遇,并在其中建立起新的情感坐标,如同耐心的蜘蛛一般,在自己的图像网络中等待下一次机遇。在解析图像的同时,将自己的情感和经历作为编码投注其中。这一不懈的工作的目标并非为了获得意义,而是在工作室这一有限的空间中重构世界的一种企图。

正是在这种有限的空间之中,个体才能彰显出存在主义意义上的显现。不是图像本身,而是劳动与痕迹,那一不可言明的从画面内部显现出的光泽。因此,对于“意义”,郭宇剑采取了开放的姿态:《袖珍集》像一幅塔罗牌,他将选择哪些牌面,或者采用何种方式排列的权力交给策展人和观众。比如,可以通过色彩、题材、情绪等不同的方式来展示,每一次的展示和相遇都是新的契机,都会产生不同的情感回响。

文章来源: 艺术栗子