作为一个年轻女性,我常经历被忽视的时刻,曾经这让我感到不满;

但后来我开始反过来观察他们。

不知道你是否思考过这个问题,去圆明园能不能打卡拍照,要如何拍照?

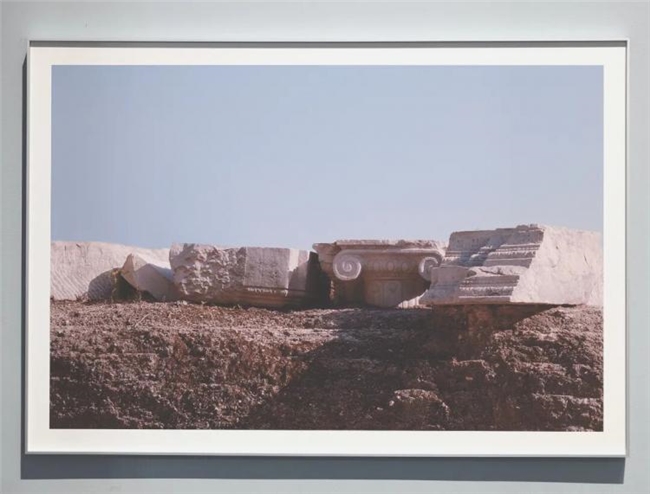

当我们在残垣断壁前摆好姿势拍照时,圆明园这座遗址正经历着奇妙的身份分裂——

它既是教科书里铭刻民族创伤的符号,又是我们手机相册中普通周末的九宫格。

某社交平台热帖截图

艺术家顾文璟敏锐地捕捉到了这种分裂。

在她的新作《三种修复的方法》系列中,她选取了圆明园作为绘画和摄影考古的素材。

通过绘画记录儿时在圆明园玩耍的私人记忆,顾文璟试图触碰一个更普遍的问题:

当宏大历史遇到具体生命经验时,我们该如何在铭记与生活之间建立真实的联结?

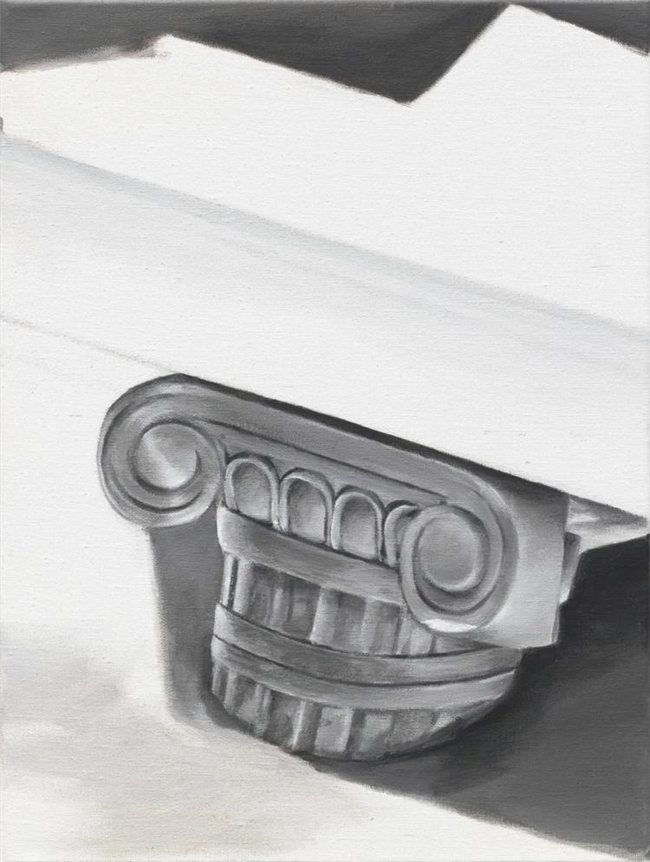

三种修复的方法 -3 4 6

布面丙烯 40x30cm 2025

她假“修复”之名,实则探讨的是记忆如何被不同视角重构,那些看似客观的历史图像,其实交织着集体叙事与私人体验。

按照策展人钱文达的话说,顾文璟的创作总带着这种“稚幼的老成感”。

她像孩子般戏弄着宏大叙事,却又如哲人般精准剖开记忆的缓存机制。

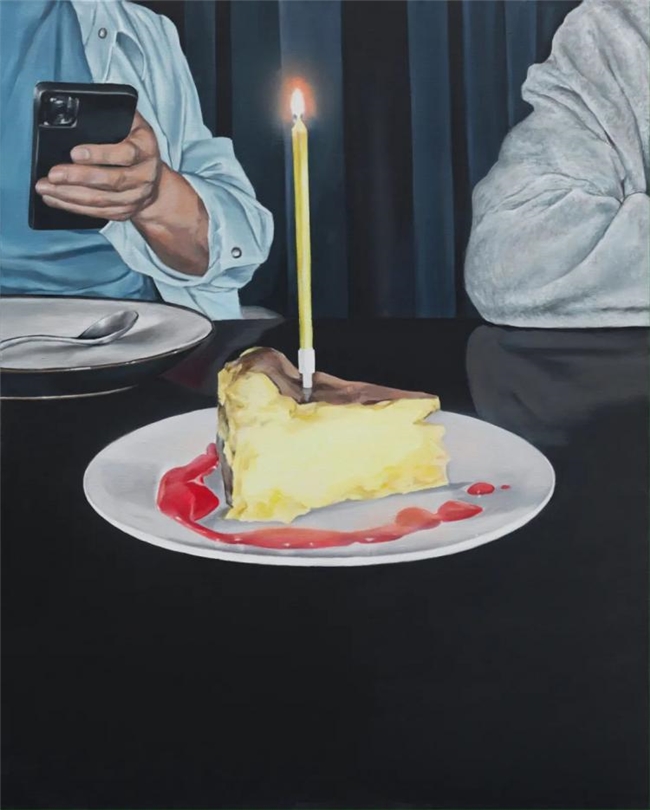

从童年涂鸦到生日蛋糕,甚至阳光下的塑料杯,这些平凡物象经过她摄影中转与绘画固化的双重加工,最终在《缓存》展览中形成一座记忆的装置剧场。

Happy Birthday

布面丙烯 100x80cm 2025

当你走进展厅,实际上正走进她,也可能是我们共同的“记忆后台”。

那里存放着所有未被“正确编码”的日常碎片。

顾文璟 | Gu Wenjing

顾文璟 | Gu Wenjing

艺术家,1999年生,中央美术学院博士。硕士毕业于清华大学美术学院。作品涉及绘画、摄影、影像媒介。通过不断产出记忆感形象进行图像和影像的二元表达。反思个人记忆在历史中的作用。

个展:

2025 缓存,作者画廊,北京

以下,是我们和顾文璟的对话记录——

VISION:

《三种修复的方法》这一创作背后的动机是什么?

顾文璟:

中学的时候就经常去旁边的圆明园闲逛,觉得圆明园是有一种气质,和北京的其他地方不太一样。

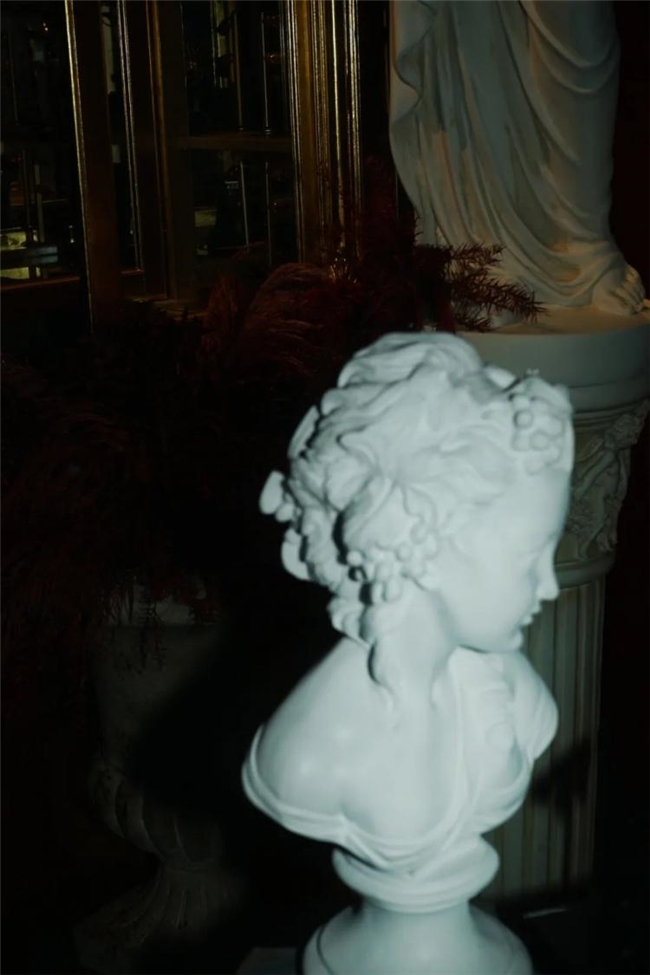

后来做了一组摄影作品《北京哥特》,虽然里面没有圆明园,但我用这组作品形容了这种复杂的气质。

权威、落寞、高傲、枯竭、且具有攻击性,非常的冷。

后来开始创作《三种修复的方法》其实是《北京哥特》的一种对冲,像游戏一样有点荒诞地修复这一层气质。用一个现代人、一个游客的视角去看这个圆明园。

个人就是历史,在这些作品里是这样的。

北京哥特

收藏级艺术微喷 80x53.5cm 2023

VISION:

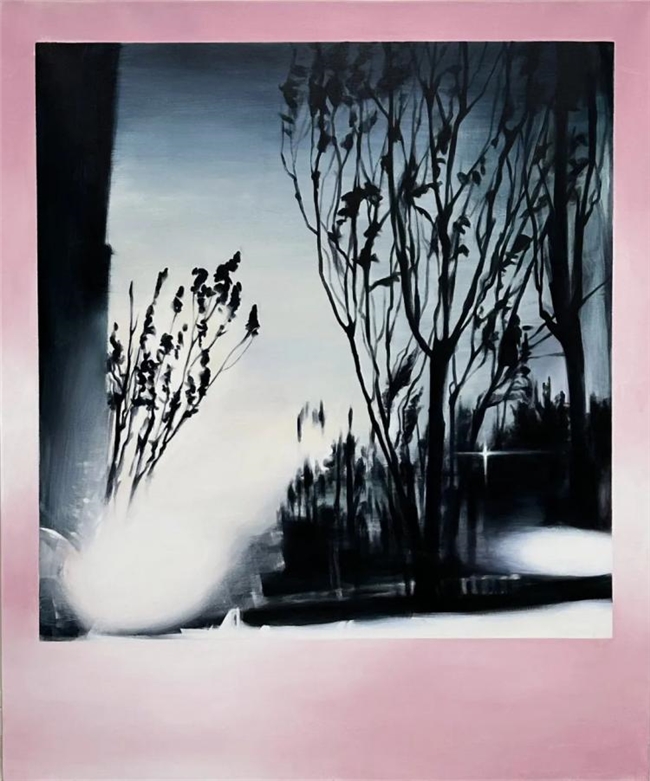

在《雪》系列中,您是如何融合记忆、绘画与摄影的?

顾文璟:

在《雪》这里我首先是用摄影每年得到一张雪景的照片,每一年的这些照片都是稳固的内容。

雪会融化,但照片不会。

而绘画这些雪就是像一种仪式感的事情,并且重构了雪的意义,它从验证记忆的媒介变成了记忆本身。

雪 -1 snow

布面丙烯 120x100cm 2025

VISION:

“缓存”个展为何选择“日常”作为主题?

顾文璟:

因为缓存日常作为储备的历史。

VISION:

您认为“回忆中残存的事物反而更显真实”,我们该如何理解这句话?

顾文璟:

事实证明就是残存的、不确定的记忆给予观众的共鸣也更多,这一定是非叙事性的。

毕竟每个人的经历不同,不是所有人都愿意关注你的记忆叙事。

“神秘实存感”就像人们往往不会想象一个崭新的商品是如何从工厂诞生,而是愿意想象一个半新不旧的商品经历过什么。

三种修复的方法

收藏级艺术微喷 2025

VISION:

未来是否会拓展影像媒介?

顾文璟:

我做过一个影像作品《宝玉的世界》,就是我用自己的逻辑拍了一个红楼梦的小剧场。

我在试图带入一本书,一个象征中的客体是如何生存的,这样的时空会是怎样的。

可能看过的人不是很多,虽然拍的比较早,不过现在创作上的很多思考的雏形都已经在这个作品里出现过了。

影像作品《宝玉的世界》

讲述者提供

VISION:

您被描述为“稚幼的老成感”兼具的艺术家,您认同这种概括吗?

顾文璟:

给我这个评价的是我一位朋友,他也是最近才开始比较了解我。

作为一个年轻女性我经常经历被忽视的时刻,曾经这让我感到不满,但后来我忽然开始觉得这或许也挺有意思的。

我可以趁着别人的不重视,去反过来观察他们,或者说利用这个空档去做一些偷感很重的事,哈哈哈哈。

走出《缓存》展厅时,我们举起手机对着展签拍照,就像站在圆明园的断壁前。

这一刻,顾文璟的作品似乎完成了一次悄无声息的“溢出”:

她不仅重构了记忆的形态,更悄然改写了我们与历史对视的方式。

正如她所说,“个人就是历史”。

那些被我们以九宫格形式封存的日常,那些被打卡照定格的周末,或许从来不是对宏大叙事的消解,而是以另一种更鲜活的方式参与着历史的建构。

顾文璟为我们开辟了一条通往历史的新路径:它不要求必须庄严的姿态,却接纳所有真实的生命经验。

三种修复的方法

在人人皆可成为历史记录者的时代,她的创作提示着我们——

真正的修复从未试图复原石头本身的形状,而是让记忆始终保有呼吸的孔隙。

圆明园不仅是教科书里的一页,红楼梦不只是文学史的一个章节,雪既是年复一次的降水又是个人时光的刻度。

未来,这位擅长观察外部世界和讨论宏大叙事的女性创作者还将继续她的影像实验。

她对时空的敏感与对记忆的戏谑,终将在不同的媒介中长出更奇妙的枝蔓。

文章来源: VISION视觉实验室