在摄影的谱系中,肖像始终游走于记录与创造之间。它可以是社交的凭证,权力的赞歌,或是美化的幻象。然而,当理查德·艾维顿(Richard Avedon)举起相机,他完成的却是一场剥离与显影的仪式。他的镜头,追求的并非皮囊的完美,而是灵魂在瞬间不经意流露的痕迹——那一丝疲惫、一缕焦虑、一份深藏的脆弱,或是一道生命的刻痕。

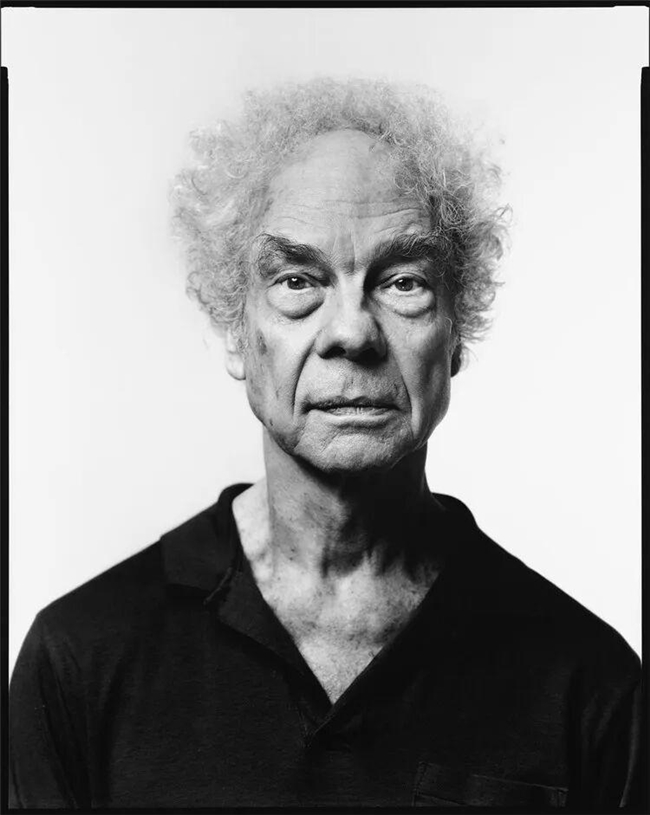

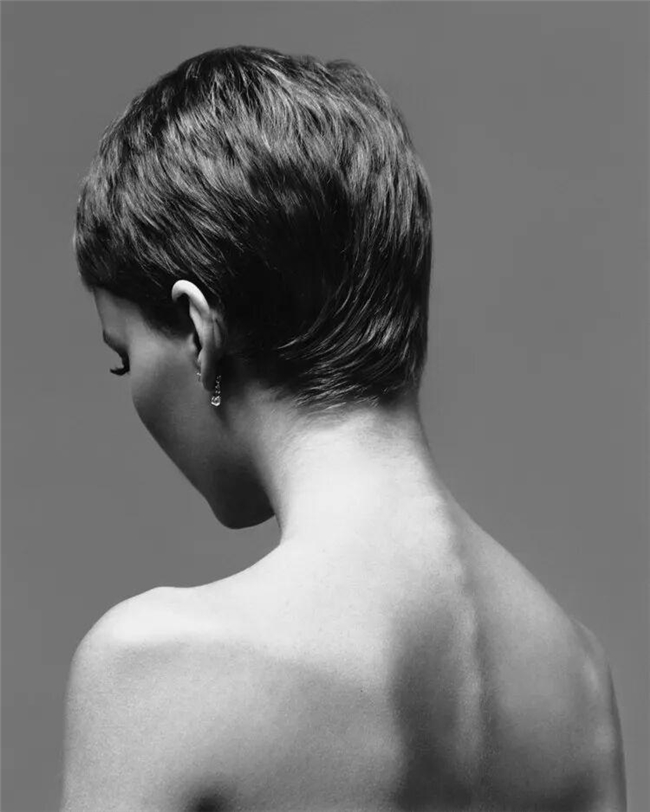

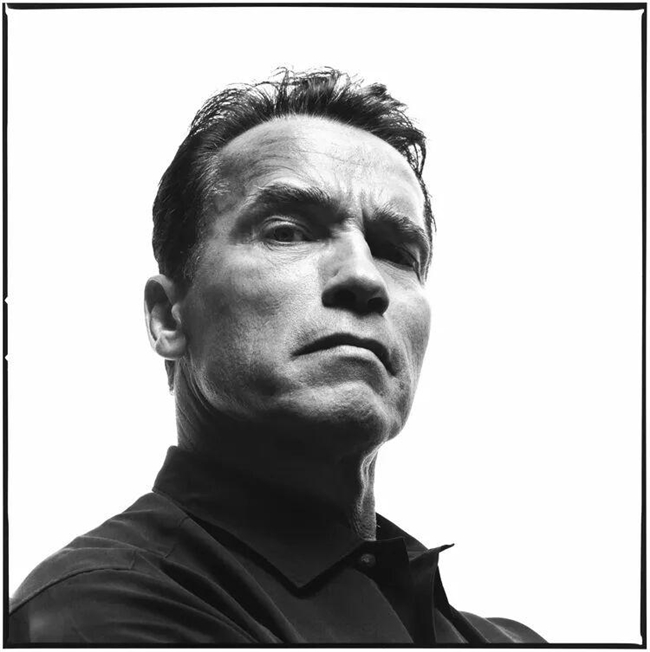

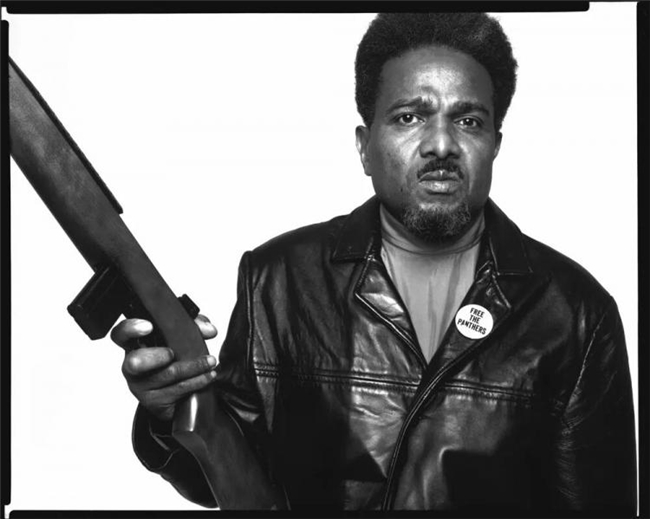

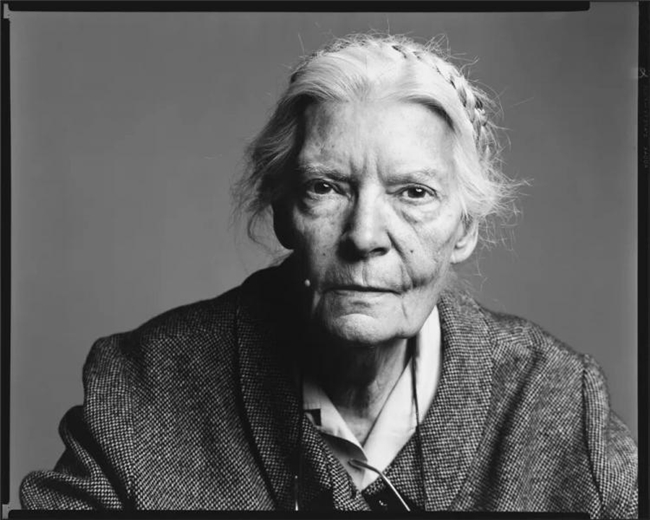

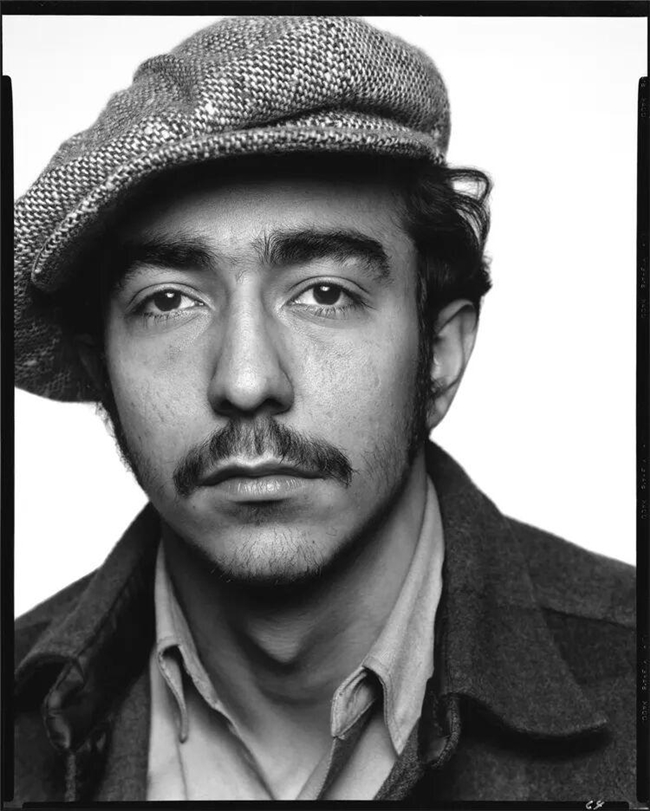

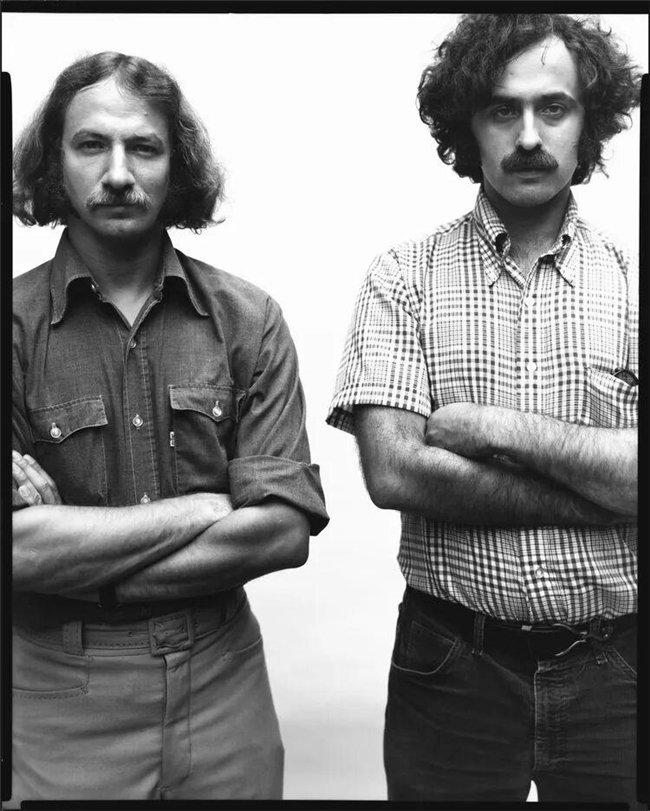

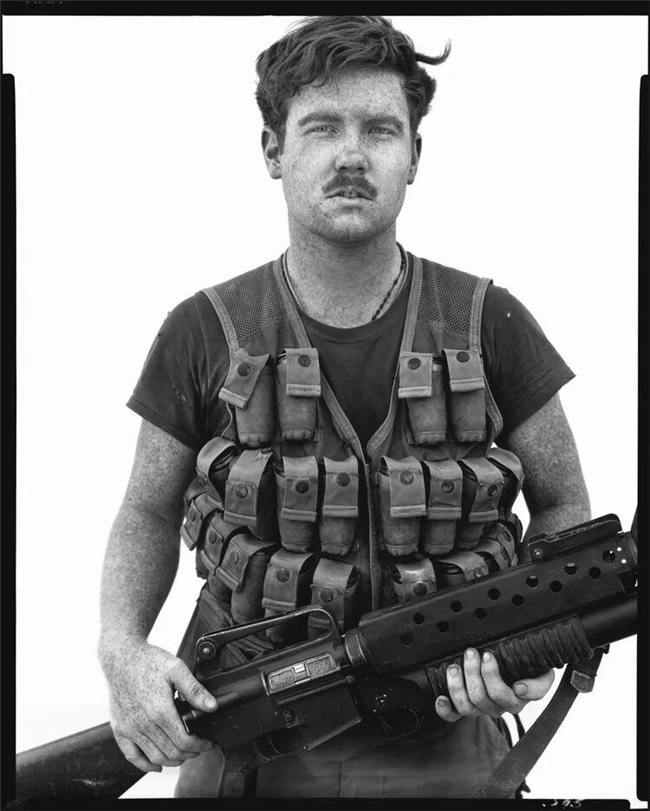

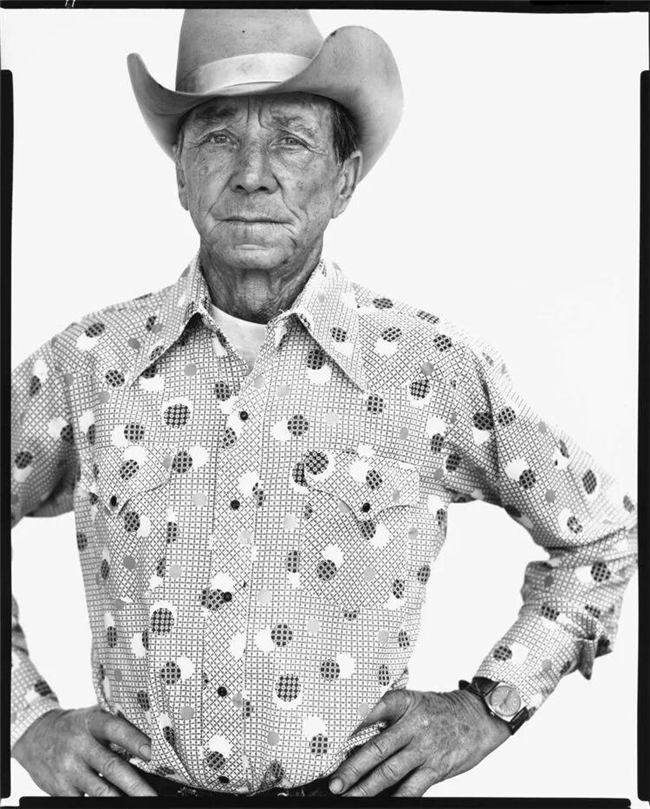

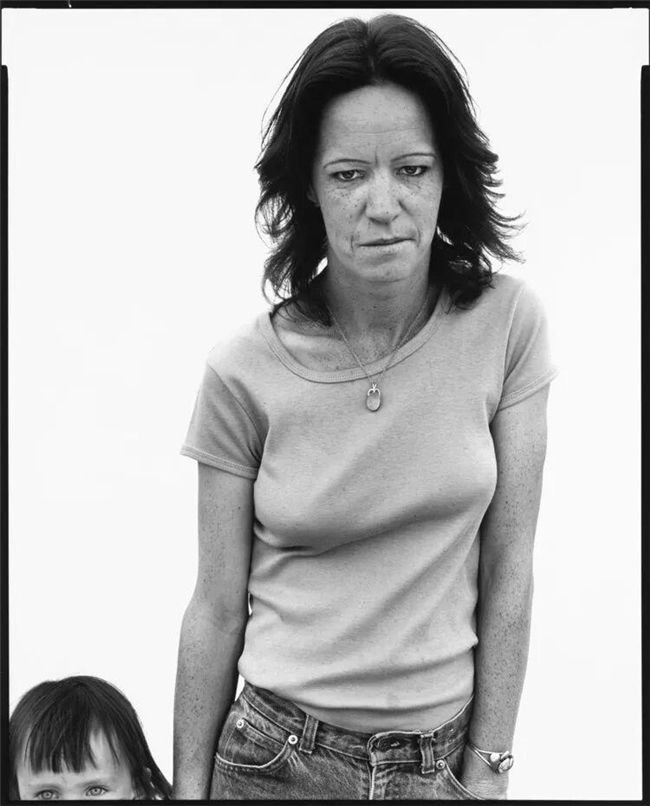

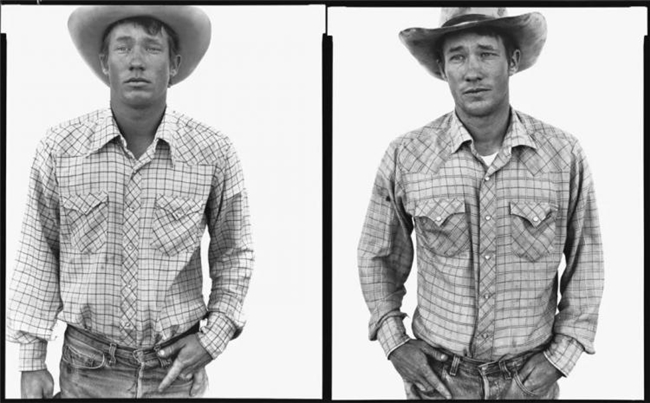

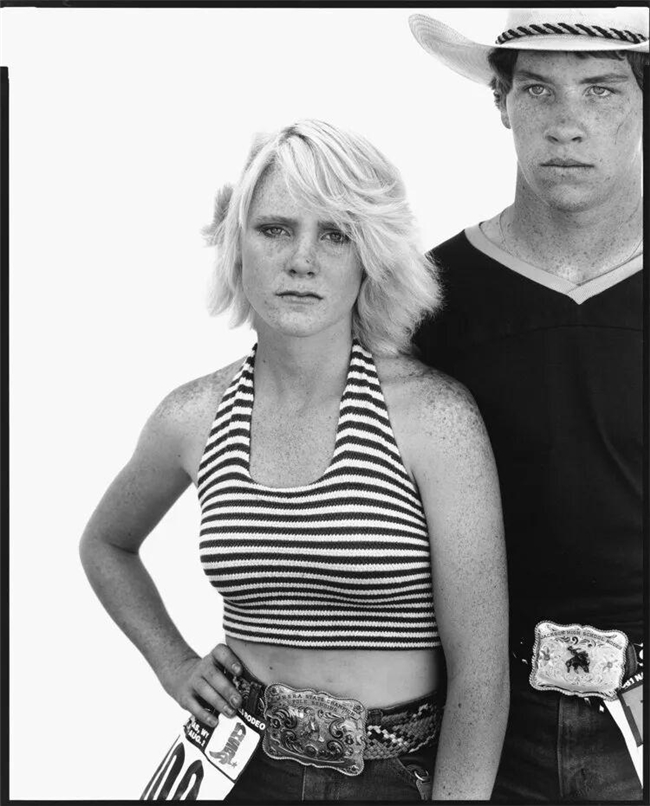

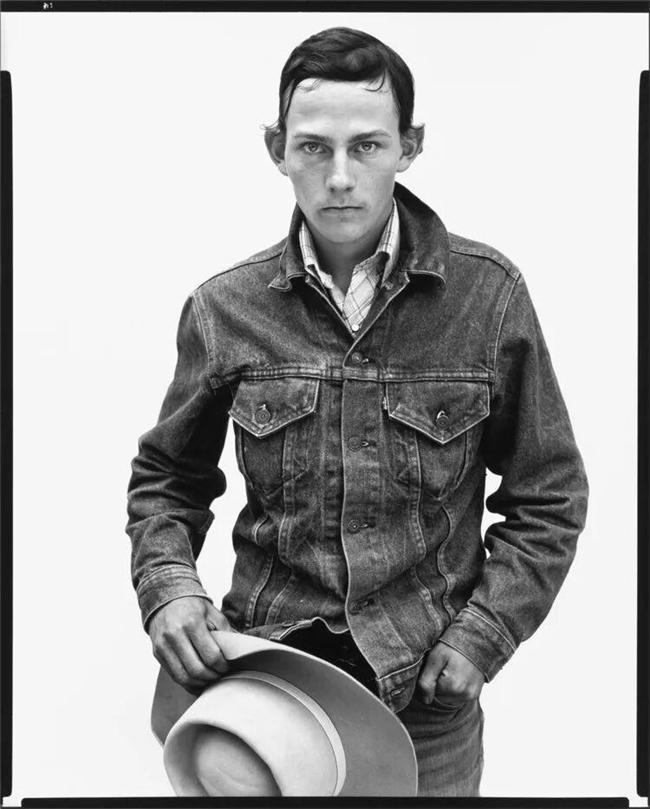

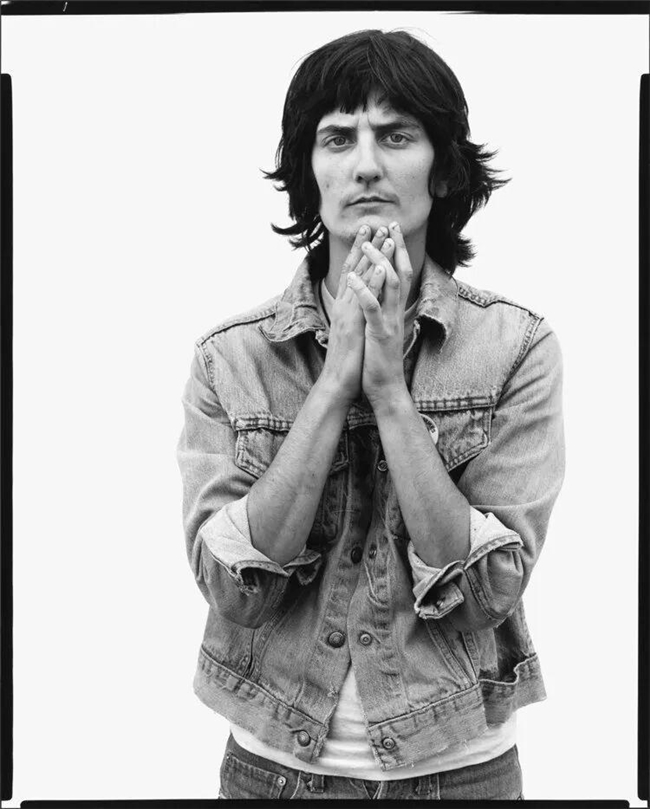

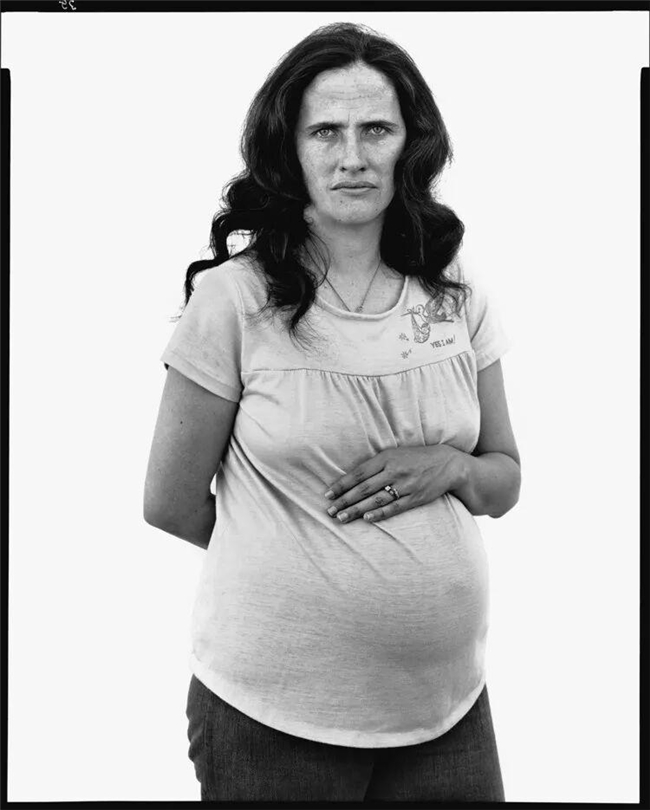

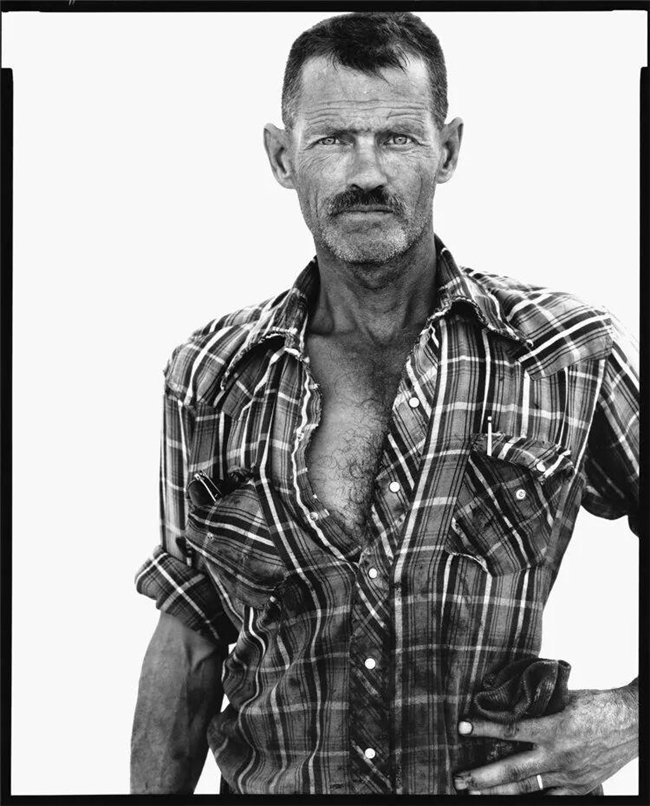

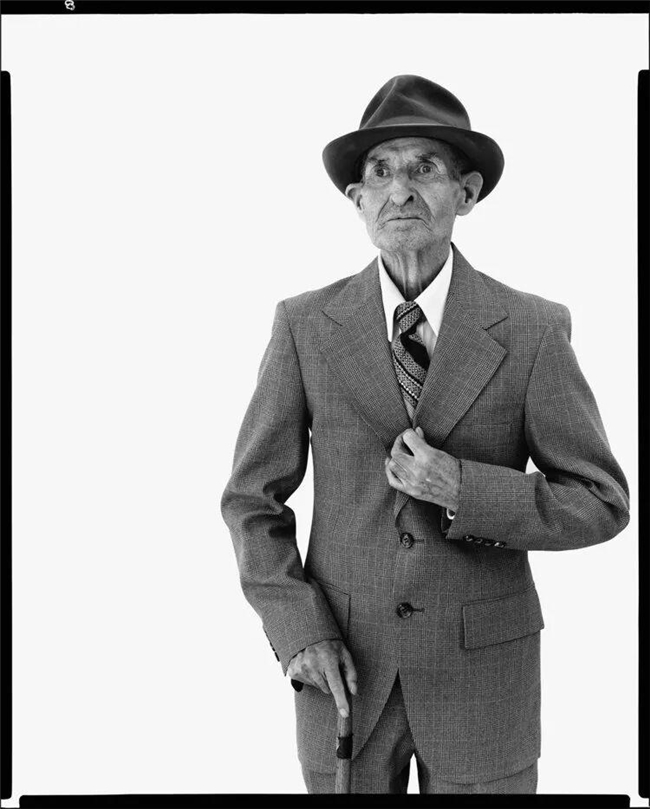

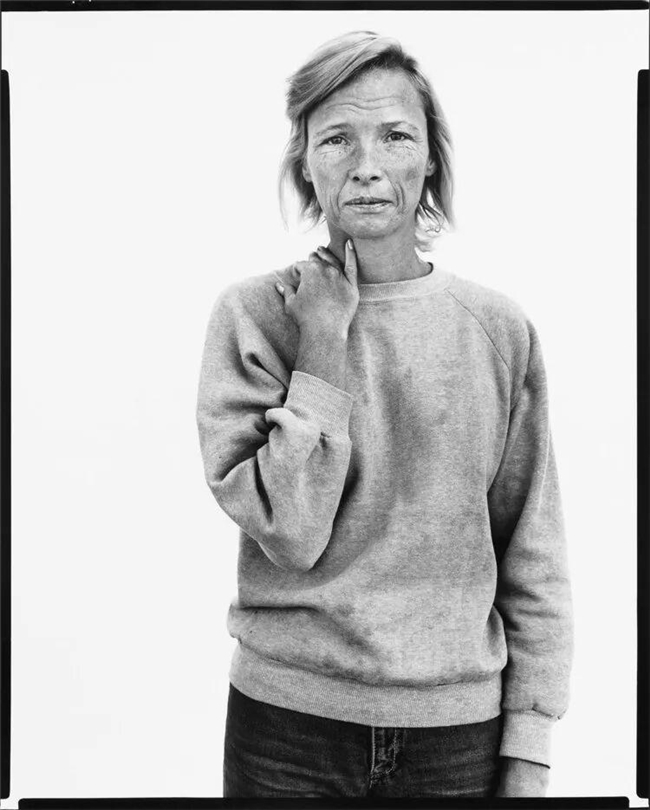

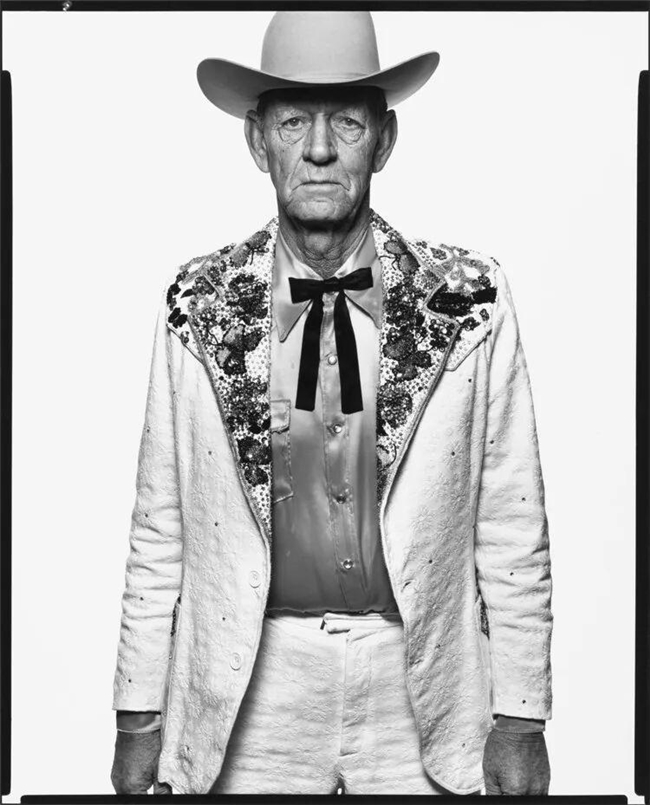

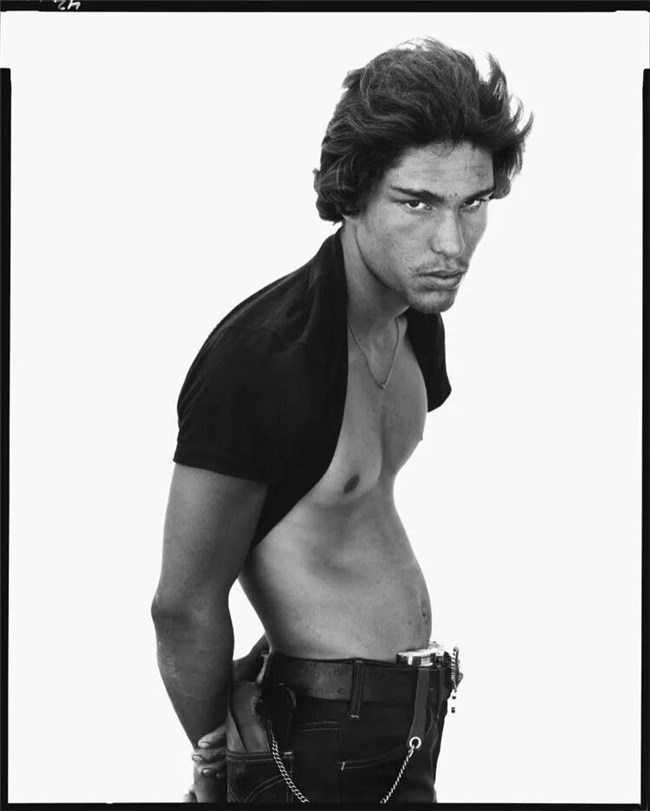

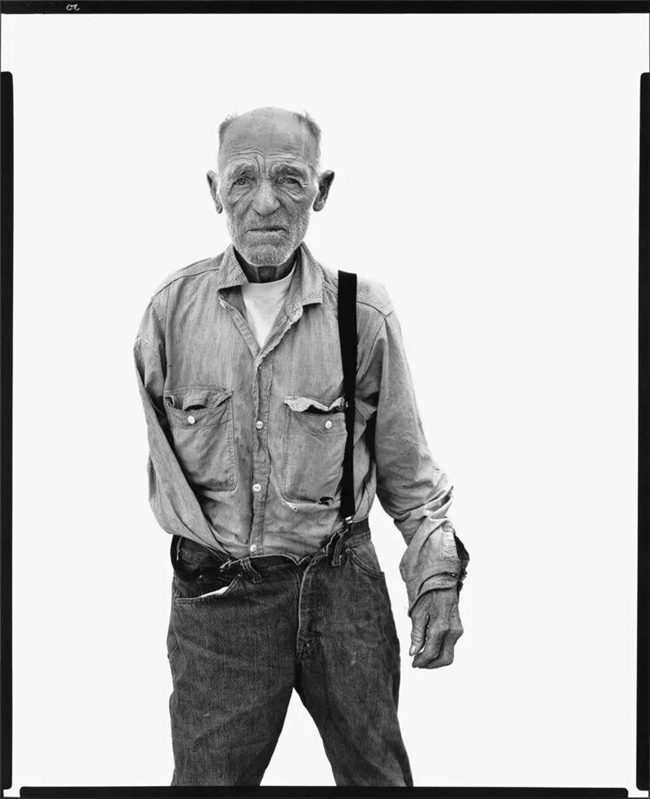

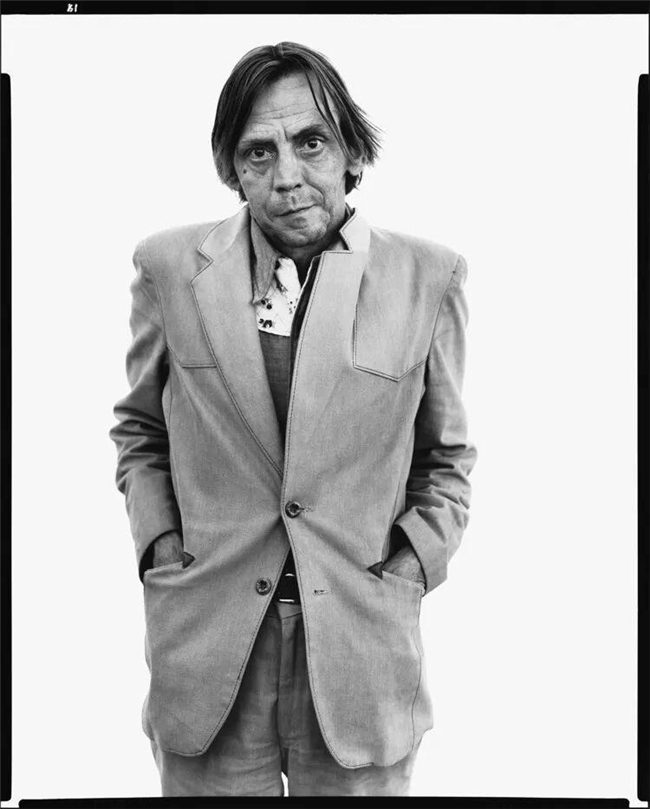

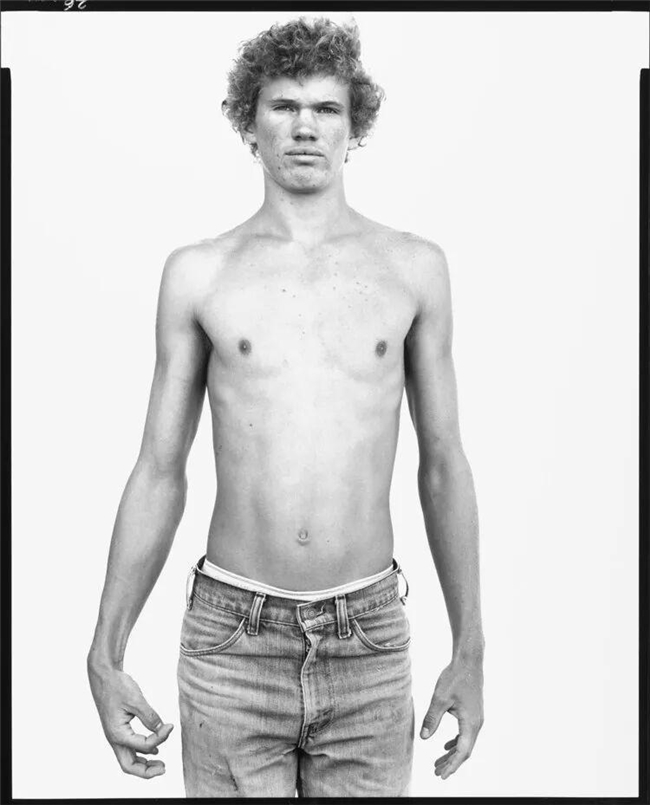

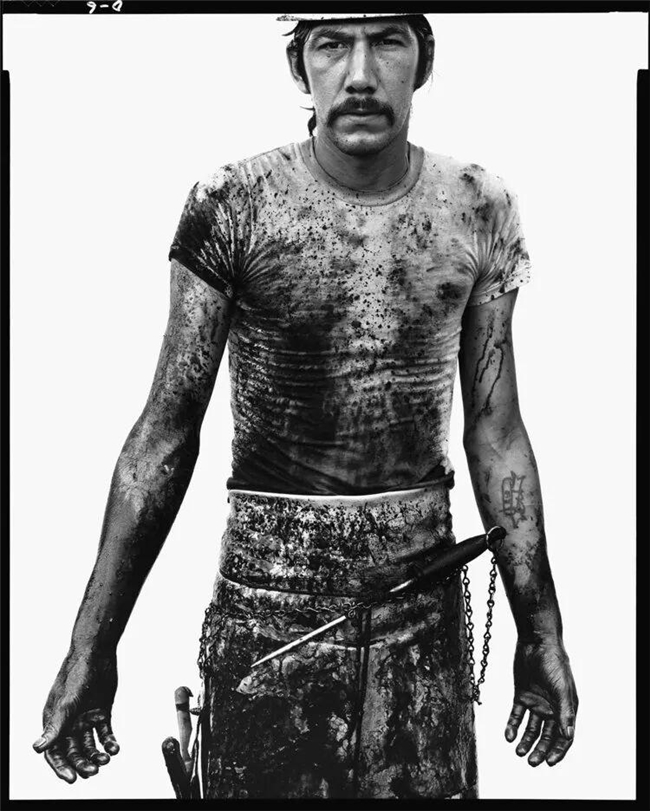

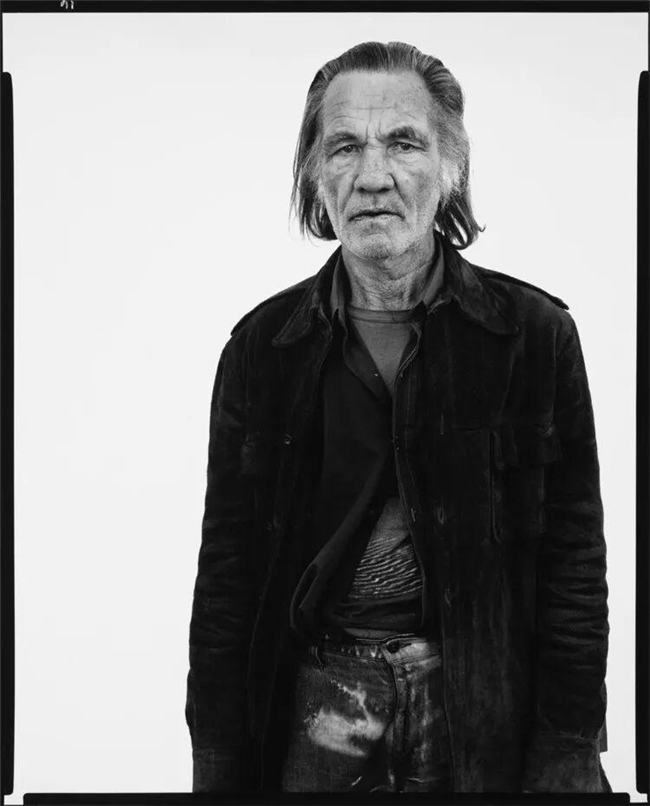

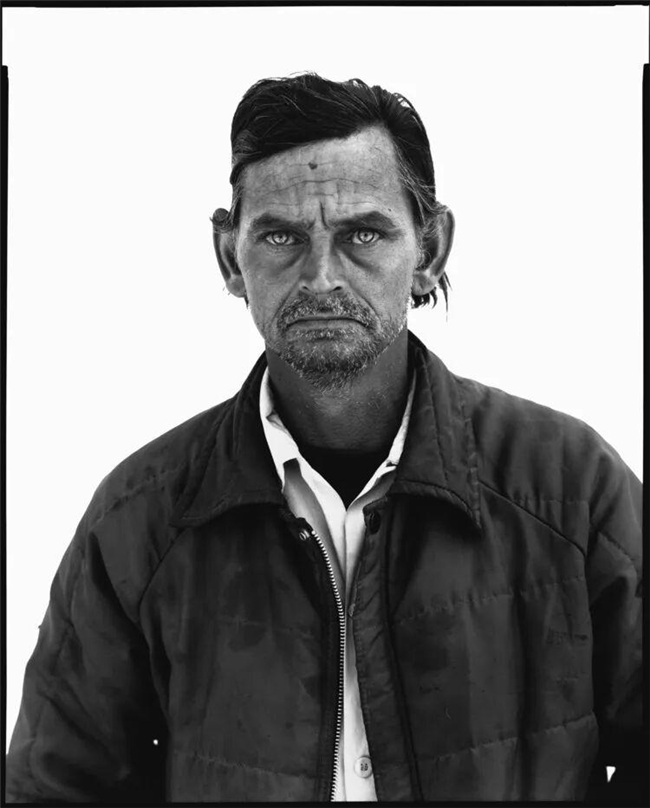

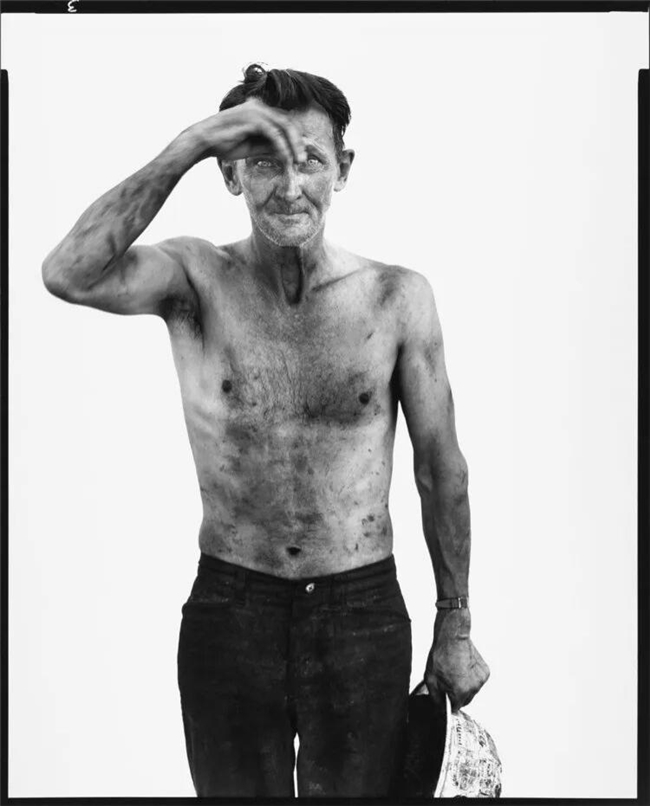

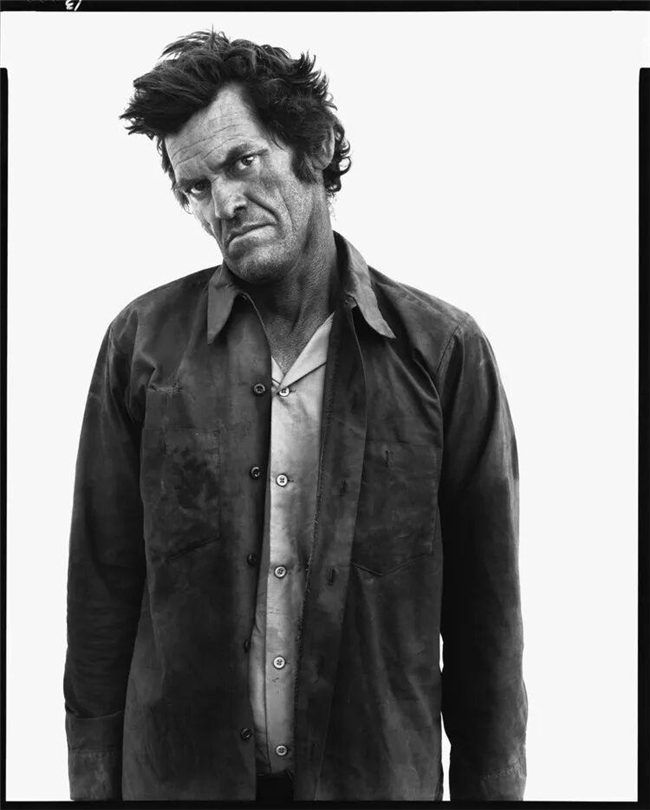

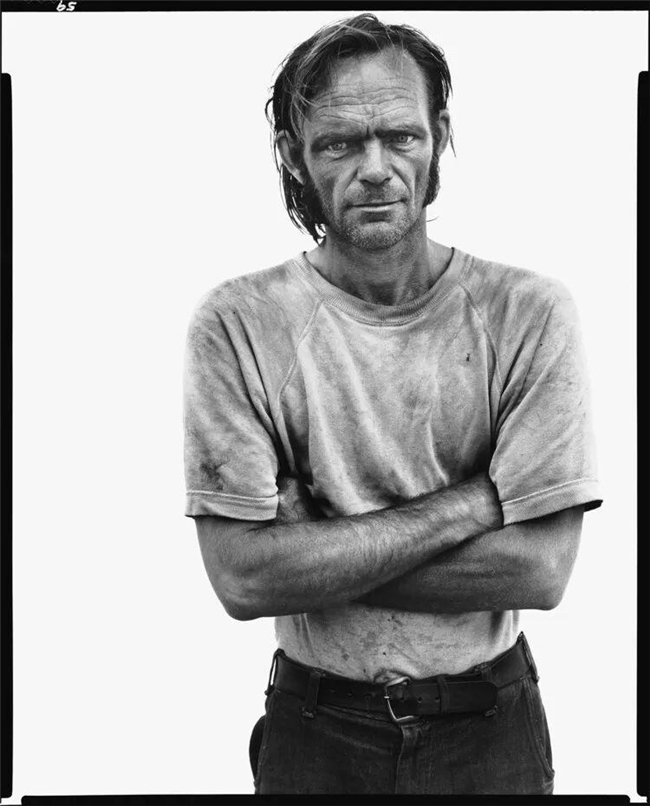

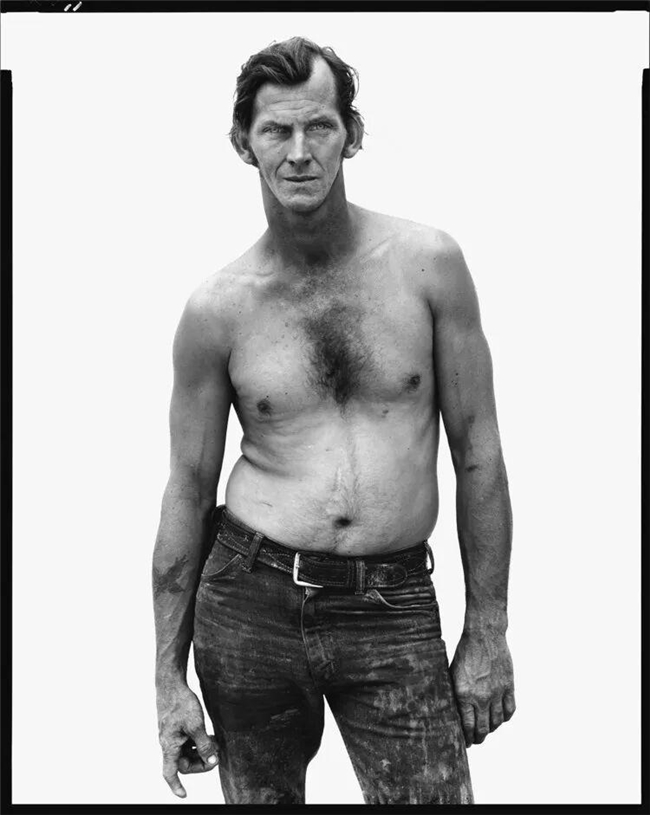

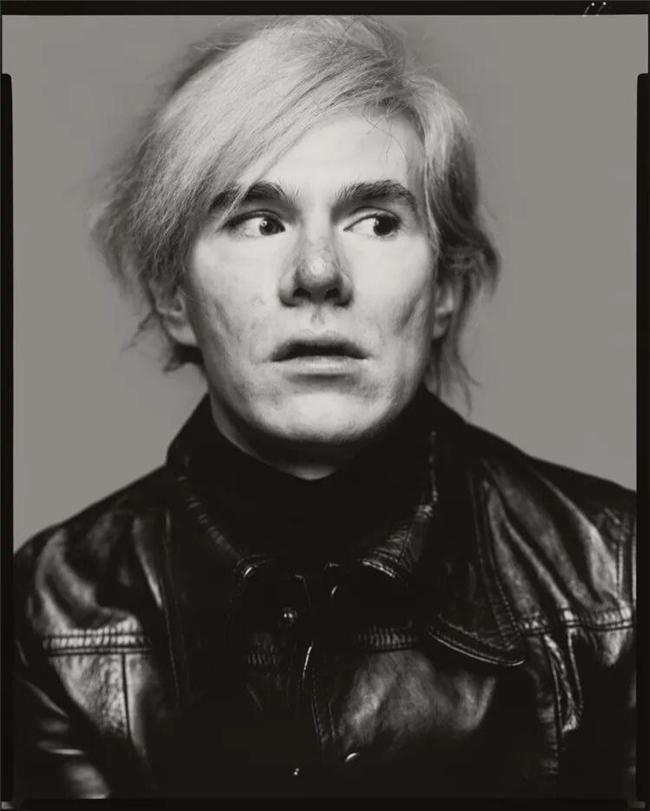

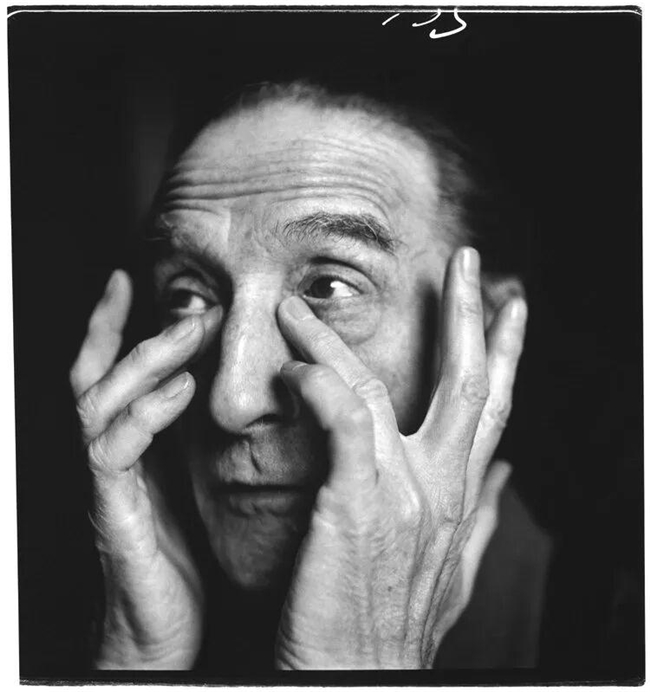

艾维顿的“实验室”,是一个极简到近乎残酷的舞台。他摒弃了所有可能分散注意力的背景、道具与矫饰的光影,将人物置于一片巨大的纯白或浅灰背景前。这并非一种冷漠,而是一种极致的聚焦。当环境被抽离,当身份的符号被隐去,被拍摄者便无可逃遁,只能与镜头后的那双眼睛赤裸相对。在这片视觉的真空中,灵魂失去了它的掩体。

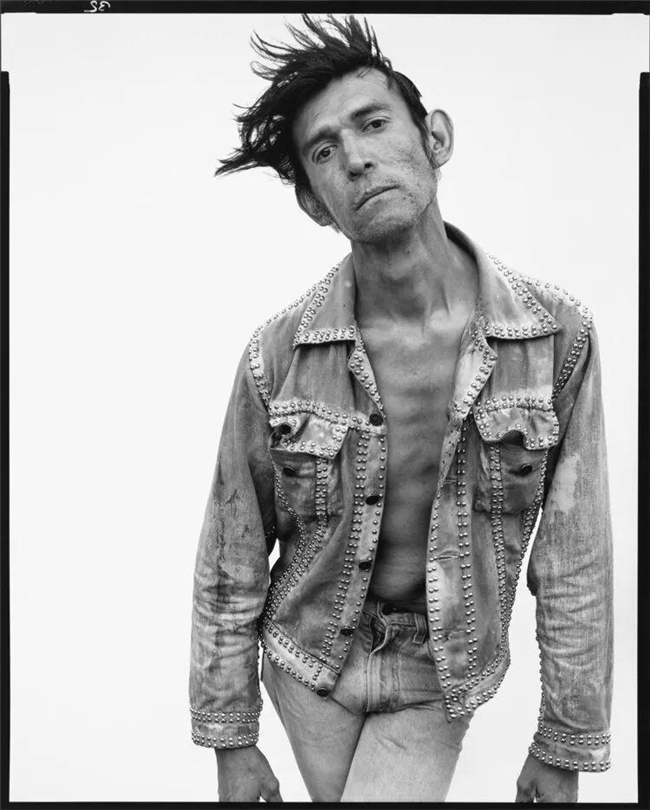

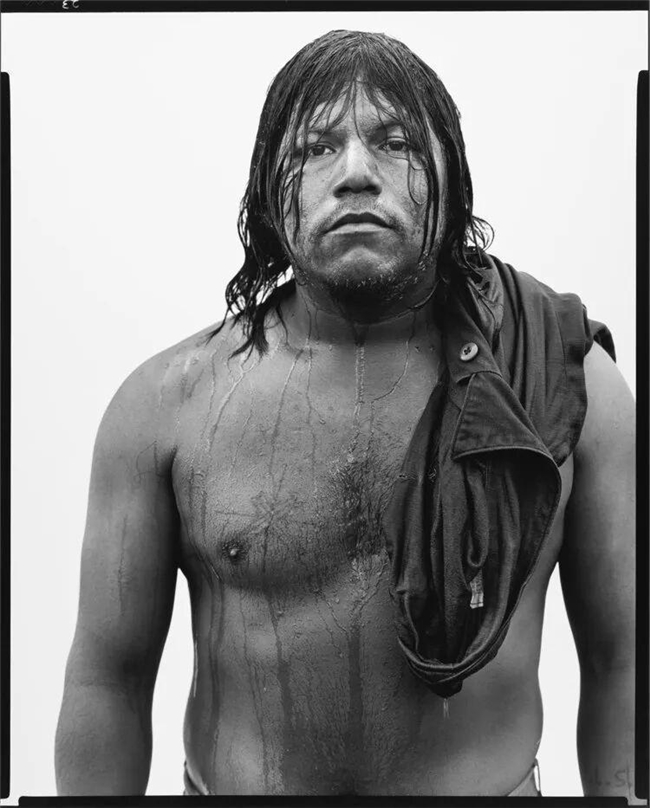

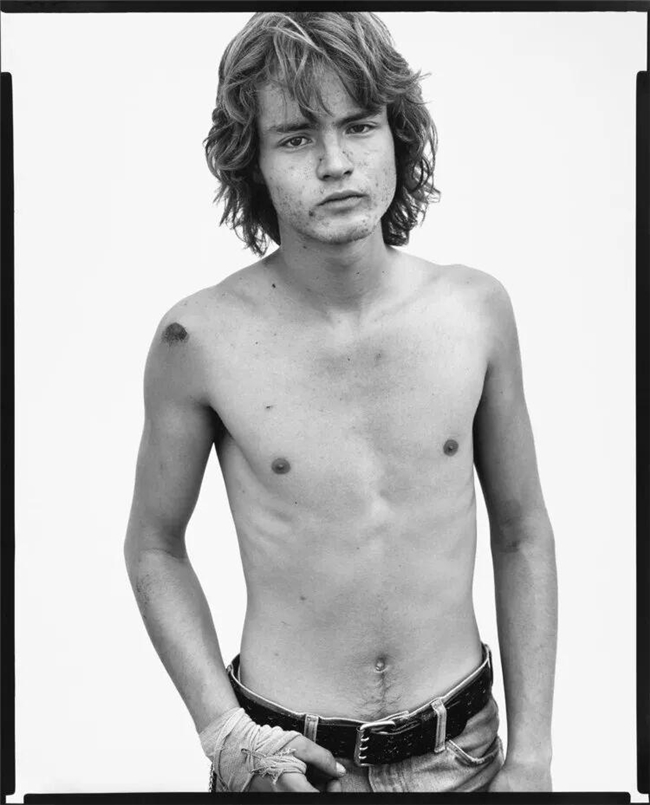

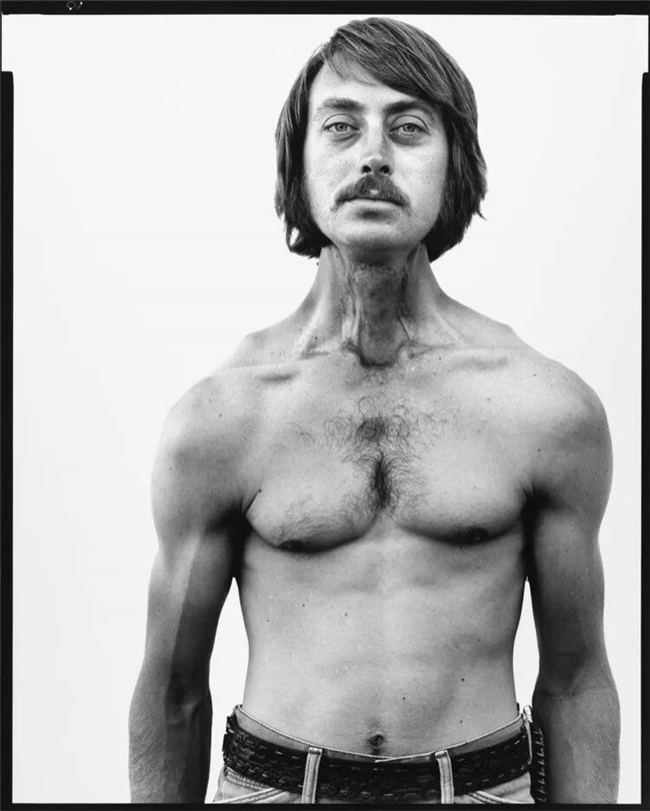

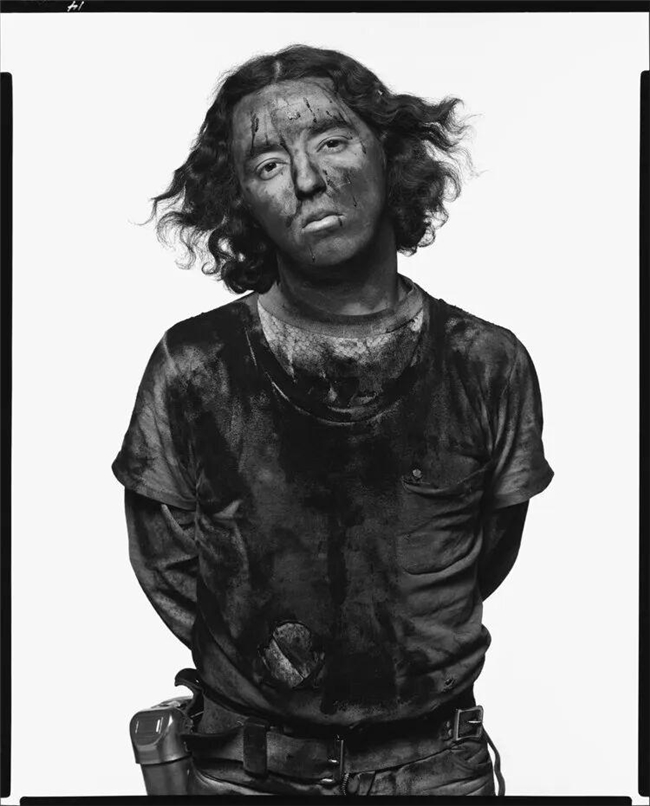

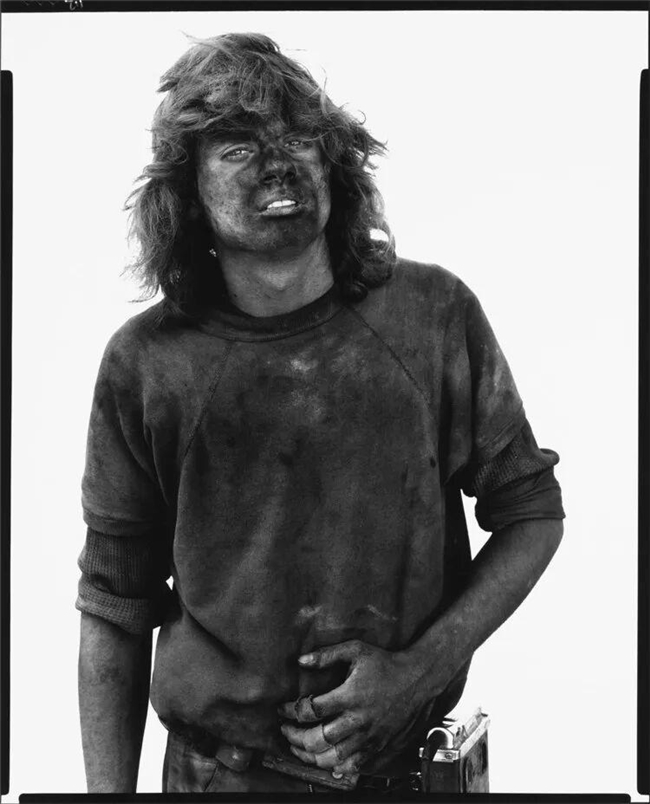

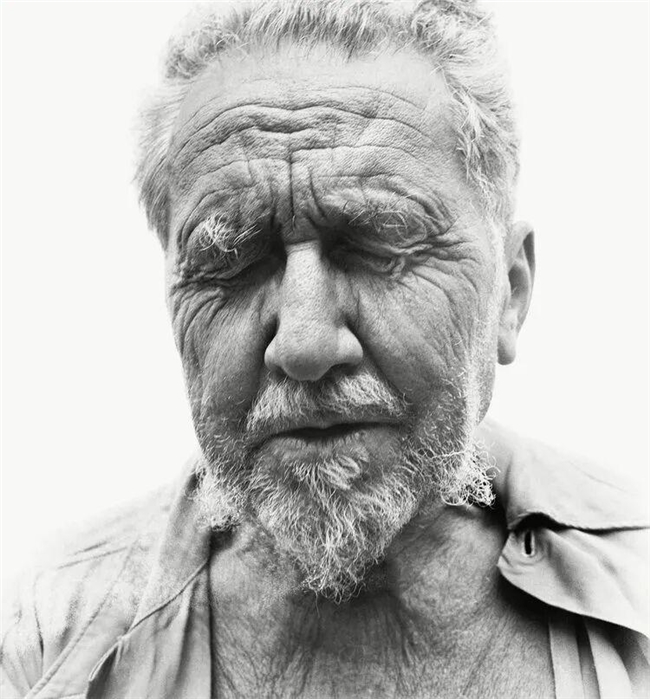

于是,我们看到了他镜头下的《美国的西部》——那些钻探工、流浪汉、屠夫,他们的脸庞被风霜与劳苦侵蚀成沟壑纵横的地图。每一道皱纹里都嵌着尘沙,每一道眼神中都混合着坚韧与茫然。艾维顿没有赋予他们任何浪漫主义的英雄光环,他只是逼近,再逼近,让汗水、污垢和生命的重量自己言说。这些肖像不是关于“他们是谁”的社会学标签,而是关于“存在”本身的赤裸宣告。在这里,灵魂的痕迹是体力劳动在肉体上的铭刻,是生存压力在眼神中的沉淀。

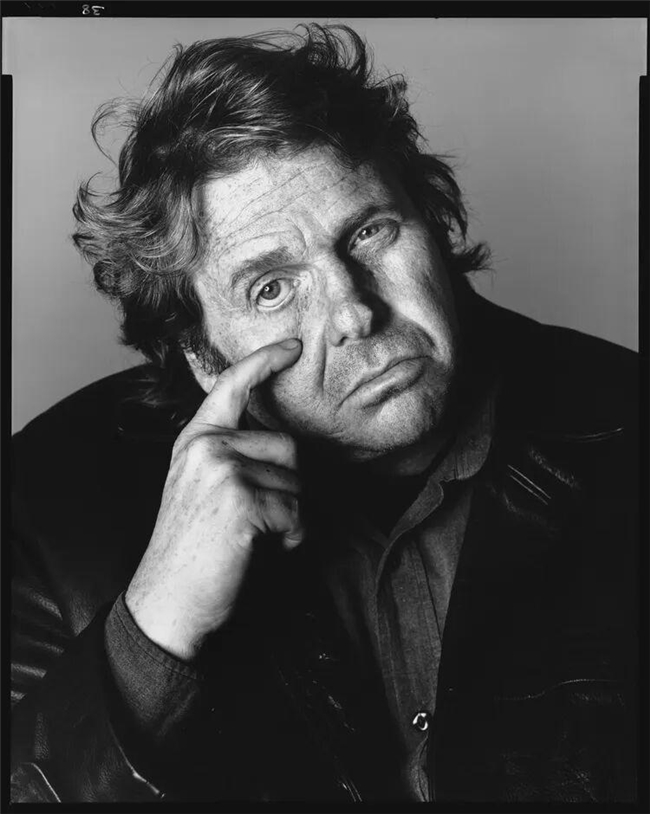

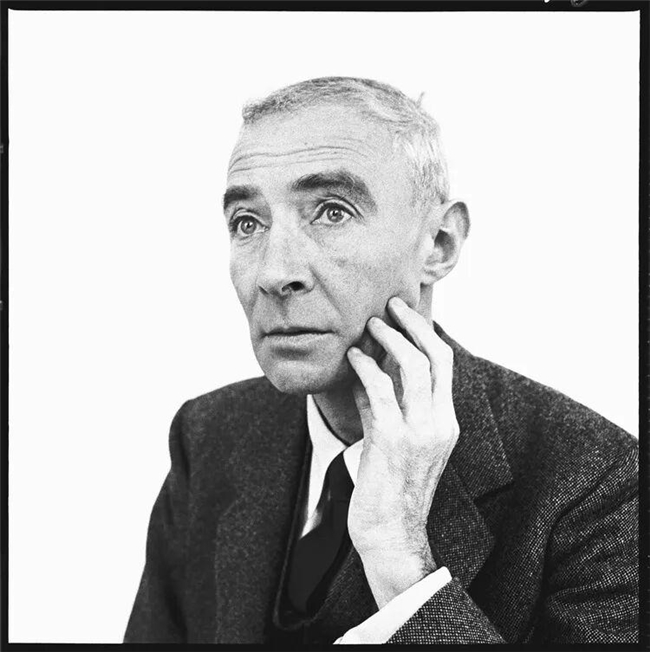

即便是面对那些被无数镜头宠爱、被公众目光精心雕琢的名流,艾维顿的炼金术同样毫不留情。他拍摄的玛丽莲·梦露,在繁华落尽的某个瞬间,脸上浮现出一种孩童般的迷惘与疏离,那与她招牌的性感笑容形成了致命的反差,仿佛让我们窥见了“诺玛·简”在“梦露”这具华丽躯壳下的短暂喘息。他镜头下的英国首相丘吉尔,卸下了政治演说的激昂,像一个愠怒、固执的斗牛犬,所有的权势在此刻凝结为一种动物性的警觉与力量。艾维顿有一种天赋,能在他者最为松弛或不设防的刹那,按下快门,捕捉到那个与公共形象迥异的、更为真实的“人”。

这种对灵魂痕迹的捕捉,源于艾维顿对“瞬间”的深刻理解。他相信,真相并非一个稳定的、可供慢慢描摹的状态,而是一个电光火石的闪现。它可能出现在微笑即将绽放又未完全展开的迟疑里,可能在一次深呼吸后的疲惫中,也可能在一次长久凝视后下意识的放空里。艾维顿的摄影,便是与这些转瞬即逝的真相的搏斗与邂逅。他通过对话、引导,甚至制造一种微妙的紧张感,来诱使这些痕迹浮出水面。

因此,观看艾维顿的肖像,常常不是一种愉悦的审美体验,而是一次心灵的撞击。我们看到的,不仅是那个被拍摄的“他者”,更是人类共通的脆弱、孤独、时间流逝的哀愁与生命本身的张力。他将肖像从外表的囚笼中解放出来,使其成为一种深度的心理探索。

最终,理查德·艾维顿留给世界的,并非一张张名人的脸孔或时代的切片,而是一份份灵魂的“痕迹”档案。在那一帧帧黑白分明的影像中,他证明了最深刻的真实,往往藏匿于华服与妆容之下,存在于表情管理的缝隙之间。他的相机,就像一把精准而温柔的手术刀,剖开了身份的表象,让我们得以直视那在纯白背景前,独自颤动、无比真实的人类灵魂。而这,正是他超越时代,成为永恒的伟大之处。