摄影取景对建筑的构图视角与人类的凝视有所不同。理想情况下,摄影能够成功捕捉建筑的理念。正如彼得·埃森曼所说,是凝视的理念 “决定了对建筑热爱的时刻”。将瓦尔特·本雅明的翻译理论、让·热内对妓院的描绘,以及米歇尔·福柯的异托邦理论相结合,旨在通过摄影解读建筑,同时也透过建筑解读摄影。

在探寻可能存在的联系或明确的界限过程中,在仔细将空间概念转化为图像、图像转化为空间的过程中,在从摄影起源、从摄影“黄金时代”到19世纪50年代和60年代的传教摄影运动,从尤金·阿杰特(Atget)城市主题中“精准的文学性强调”(本雅明形容其如同“从沉船中抽水一般,抽走现实的灵韵”),到埃里希·门德尔松(Erich Mendelsohn)的《建筑师画册》(Amerika: Bilderbuch Eines Architekten),从包豪斯学派、美国农业保障署(Farm Security Administration)以及沃克·埃文斯(Walker Evans)的摄影实践,从衰败的城市和混杂的建筑赘生物,到保罗·维利里奥(Paul Virilio)的《掩体考古学》(Bunker Archaeology)和伯恩德与希拉·贝歇(Bernd and Hilla Becher)拍摄的半木结构房屋,从法国雄心勃勃的国土整治与区域行动评议会(DATAR)用摄影档案记录法国城市与风景的项目,到路易吉·吉里(Luigi Ghirri)和詹尼·切拉蒂(Gianni Celati)关于波河河谷的摄影文学项目——在穿越这个美丽、混乱、无序且被阴霾笼罩的世界的过程中,实际上没有任何迹象表明,对建筑与摄影进行专门研究可能会引起人们的兴趣——至少不会超出那些已有的关于它们的历史和主题的研究。有时,摄影似乎被期望去构建福楼拜曾指责建筑师忘记建造的东西:楼层之间的楼梯。或许这个话题早在1958年米诺·怀特(Minor White)的那句概括性言论中就已探讨完毕,他认为理想的建筑摄影是对事实解读的记录。通过其独特的视角,摄影的呈现方式可能会使建筑呈现出与人类凝视所看到的不同的面貌。它也可以尝试让建筑变得可见,并通过反映呈现出建筑理念的图像。“最终,是凝视的理念决定了对建筑产生热情的时刻。”

路易吉·吉里正是通过摄影成为了阿尔多·罗西(Aldo Rossi)的朋友。吉里拍摄的摩德纳(Modena)墓地的建筑照片,属于那些重要的图像,这些图像将建筑解读为平凡的人类栖居之所。吉里既没有通过中心透视法将摩德纳的墓地变得宏伟庄严,也没有出于对“美丽摄影”的任何风格化要求而将建筑客观化。相反,他将其置于当下的舞台,让无形的路人在其中表演。他的照片以断裂和不连续为特征。路易吉·吉里怀疑建筑摄影是一种简化,“或者说是试图为建筑作品创造一种图像志,一种认证行为,但由于无法找到其他解决办法,似乎将建筑归为了无意义重复的范畴”。

一旦建筑作品落成,场地被占用,那么摄影的任务就是赋予其合理性。可以说,摄影随后就成了帮衬,而图像则成为对一座从落成典礼那一刻起就注定衰败的建筑无可辩驳的正当化证明。这种对物质的促销式美化,不应是这里所说的摄影的任务,至少当摄影要进入建筑空间,对其进行转化、定义和重新定义边界时不是这样。摄影的任务也不是重现已经发生的事情。相反,它应该打破建筑静态的平衡,通过解构参与建筑的概念。得益于建筑,摄影能够摒弃自身的形式规范,并通过对设计空间的欣赏进入艺术市场。作为一种媒介,它还可以跨越翻译的拱廊,进入各种空间,以便更接近那些不确定、未建成的空间,或许还能接近其中“被遗忘”的“人类存在”。摄影剥夺了建筑曾经征服的语境。它将建筑暴露出来,并以摄影的方式将其与其他空间相连接,要么粗暴,要么诗意,要么带着肯定的姿态。当代艺术家通过与建筑合作,以便能够从摄影角度解读人类居住的概念、复制的未来以及记忆的所在:奥利沃·巴比耶里(Olivo Barbieri)、斯特凡纳·库蒂里耶(Stéphane Couturier)、加布里埃莱·巴西利科(Gabriele Basilico)、霍尔格·屈尔茨施(Holger Trülzsch)、刘易斯·巴尔茨(Lewis Baltz)、汉内斯·布伦纳(Hannes Brunner)、马丁·策勒(Martin Zeller),甚至罗伯特·劳森伯格(Robert Rauschenberg)的作品,与其说是对已建成建筑的诠释,不如说是对建筑存在的概念和隐匿的人类存在的诠释。一张建筑照片就像回声,以光波的形式反射出原本看不见、读不懂的东西——就像那耳喀索斯(Narcissus)的誓言,回音女神厄科(Echo)深信不疑。因此,对作为建筑翻译媒介的摄影的要求是“原作中固有的特定意义在于其可译性”。摄影是复制,但以一种完全虚幻的承诺为表象。不存在对三维结构的真实复制。任何朝这个方向的尝试都可能使建筑变得宏大而僵化。在此,本雅明的观点最能说明向另一种媒介的转化:“因为句子是原作使用的语言前的一面墙,本质上说是拱廊。”本雅明所说的拱廊跨越了凝视,将翻译置于一个不连续的历史过程中,这个过程因偶然的光线、渴望和缺失而富有节奏。摄影探寻建筑的本质。摄影关注建筑的独特之处,并在重复中首次将其展现出来。

作为让·热内(Jean Genet)的忠实读者,马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)称摄影为“没有墙壁的妓院”。从热内的《阳台》( Balcony 1960)视角来看,世界在我们眼前展开,展现出层层失败的革命、废墟和失望,而妓院,即封闭的房子(la maison close),作为一个封闭的空间存续下来,在这个有限的空间里,被真实的幻象所包围,使得每一个动作、每一个角色、每一个面具都有充分的空间做出各种可能的反应。从隐喻意义上讲,一张照片就类似于那个空间,专门用于复制,被困在某一时刻,陷入不育状态,即热内在给萨特的一封信中提到的“创造性的不育”,他声称在那一刻,所爱的人变成了一个“注定在生活中’代表’死亡(爱人)”的对象。妓院被视为一个充满情感的空间而令人向往;摄影则代表了那个空间。如果建筑与摄影之间存在某种关系,那么这种关系一定存在于热内笔下的妓院中,存在于这个异托邦的虚幻机制里。建筑与摄影彼此进行着一场哲学游戏。尽管它们互不相容,但要求它们有显著差异听起来像是老生常谈;建筑深深扎根于大地,而摄影则在世界各地见证这一切,只揭示时间的印记和衰败的预兆。从最好的意义上说,摄影破坏了建筑,赋予建筑实体构造一种短暂性,这种短暂性让建筑痛苦不堪,但也宣告了妓院是其虚幻空间的本质。

在这种背景下,摄影可以被视为米歇尔·福柯所说的极端异托邦形式之一,他曾提到“妓院和殖民地”。在福柯看来,与乌托邦相反,异托邦是那些虽然在空间上真实且有效,但包含其他场所、其他空间的地方,“可以说是存在于所有其他场所之外的场所,尽管它们实际上是可以定位的”。它们可能对应着人们渴望置身其中的愿望,将到达与告别视为一体,跨越将该场所与其他空间分隔开来的门槛,在跨越的过程中构建其他空间;就像福楼拜与马克西姆·迪康(Maxime Du Camp)的埃及之旅,他们的路线上标记着妓院的名字(福楼拜一直对母亲隐瞒此事)。异托邦影响着空间。福柯写道:“它们要么必须创造一个虚幻的空间,以揭露整个真实空间,所有人类生活被困其中的地方,使其显得更加虚幻。也许这就是那些我们如今已无缘得见的著名妓院长期以来所扮演的角色。要么就是创造另一个空间,另一个真实的空间,它像我们的空间一样完美且井然有序,而我们的空间却是混乱无序的。”福柯称妓院为“虚幻的异托邦”,称殖民地为“补偿性的异托邦”。建筑不属于这两种极端的异托邦。然而,根据福柯提出的异托邦理论,建筑可以被视为一个多元空间,它与其他空间建立非等级关系。热内的《阳台》中,卡门说:“进入妓院意味着拒绝世界。”“我在这里,而且我会留在这里。你们的镜子、命令和激情就是我的现实。”通过设定和定位幻象,秩序受到了质疑。阳台从建筑中延伸出来,是窥淫癖和暴露癖的舞台,它不属于任何特定空间,悬于半空,仿佛有些东西可以在不确定中找到根基。摄影可以在这种不确定的状态、这种悬置中找到归宿,不断形成无法再现的事物的图像。

建筑师与摄影师之间的合作,除了单纯拍摄建筑之外,显得尤为引人注目,因为双方都借助对方来进行自我反思,都致力于揭示、暴露甚至反驳在对大量物质形态做出图像化回应时内在的功能性。这种潜在的互动甚至会影响设计,彼得·艾森曼将其描述为从实用空间向情感空间的转变。摄影只有在建筑中遇到另一种要求摄影转化的凝视时,才不会将建筑构造视为凝视的障碍,否则它只会以怀疑的态度看待建筑构造。玛格丽塔·斯皮卢蒂尼(Margherita Spiluttini)拍摄维特根斯坦住宅(Wittgenstein house)的门和台阶,是为了打开它们,为我们在思想上开辟在现实空间中无法涉足的道路。热内在《阳台》中,通过悬于半空、既不属于外部也不属于内部的阳台勾勒出一个异托邦空间,也就是说,这个空间基于多种透视视角,每个视角都通过错位的过程创造出不同的景象和见解。

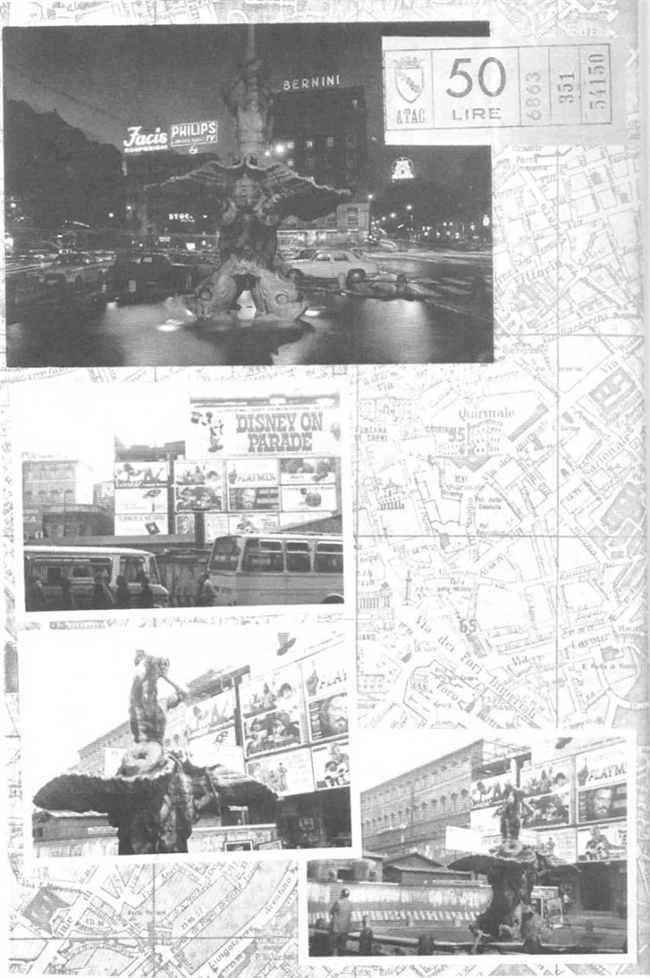

19世纪的摄影能够将图像排列成一种综合的多样性。这种排列原则本身符合对地域的视觉监控原则,并遵循领土占有划分的网格模式。得益于其技术能力,卫星照片营造出基于中心透视的全球视野的幻象。我们得以从天上俯瞰人间的混乱:城市区域、城市边缘、交通和通信的轴测坐标。卫星照片展示了“欧洲大都市仿佛被冻结的瞬间记录”。路易吉·吉里在看到第一张从月球拍摄的地球照片时曾说,所有的城市、人群和景象都在照片里,但又都看不见。意大利建筑师斯特凡诺·博埃里(Stefano Boeri)在其“折衷地图集”的设计中,与加布里埃莱·巴西利科和奥利沃·巴比耶里合作开展了多个开发城市社会和通信基础设施的项目,他要求从这些与城市社会化相去甚远的功能化图像世界中得出激进的结论。另一个结果可能是将摄影视为城市社会化分散的叙事片段的集合,像波德莱尔的散文诗、阿拉贡的《巴黎的农民》(Le Paysan de Paris)、布林克曼的《罗马视角》(Rom Blicke)等那样,以诗意的方式接近这堆杂乱的素材。这意味着不是建筑摄影,而是街头摄影,大胆、过时、在伪装的表象下呈现出各种不同的缺陷,这些照片不是展示建筑正面,而是像勒萨日《瘸腿魔鬼》(Le Diable boiteux)中“观察魔鬼”阿斯莫德(Asmodeus)那样掀开屋顶,或者像乔治·佩雷克(Georges Perec)的《人生拼图版》(Life. A User's Manual)。这也意味着利用摄影来对抗强大视觉封闭体系的全球化和整体化,在反射镜中折射它们。摄影必须突破测量法则,闯入空间,并且可以说要公然撬开封闭空间结构的锁。作为一种复制媒介,它必须首先揭示原作。在世纪之交的柏林,流浪牧师奥斯卡·勒西格尔(Oskar Rösiger)用长焦镜头拍摄了数百个建筑立面。他这样做不是为了记录,而是以窥淫癖的方式将自己的暴露癖刻写在其中,在建筑中发现了自己的倒影。热内在为《阳台》添加的舞台说明中指出,这部作品不应被当作对某事物的讽刺来表演:“它是——并且应被当作——对图像和倒影的颂扬。”正如热内所写,摄影在这里应被用作“基于虚假景象的真实图像”,用作揭示每个建筑形态都在伪装成原作的面具。妓院包含着激情,同时将激情的表现斥为幻象。

在试图定义异托邦空间时,福柯赋予它在面对所有既定身份时的不安全感这一显著特征。即使在今天,仍然很难想象还有比建筑更具等级性、更扎根于大地的构造。建筑要么以言辞上的自我谴责回应这种指责,要么援引皮拉内西(Piranesi)来证明透视消失点的多样性。建筑仍然通过精确计算轴线、角度和对称性来构建记忆,它将过去生活的痕迹记录为无形的镶嵌图案,即使被摧毁,也能在废墟中留存。因此,它与摄影的关系就如同热拉尔·德·内瓦尔(Gérard de Nerval)笔下的《不幸者》(Desdichado)与里拉(lyre)的关系。本雅明曾说:解读建筑原始概念的最佳方式是从废墟中,而非从任何建筑设计图中,无论设计图多么详细,他从建筑的终点、消亡来审视其命运,在建筑诞生之初就预见到它的衰败。尽管我们对摄影着迷,但我们仍然让摄影背负着终结一切变化的诅咒,而这种终结永远存在于所有变化之中。建筑与摄影在作为衰败时间的“克罗诺斯的启示”(chronos apokalypseos)这一基本层面上相互关联,只不过摄影图像源于此。

斯特凡纳·库蒂里耶在其“城市考古”系列作品中,将柏林和巴黎的建筑工地拍摄成拆除现场。在他的照片中,城市空间就像巴洛克剧院的机械装置,临时演员们的尘世命运早已融入正在兴建的建筑地基,不断上演着变化。奥利沃·巴比耶里通过长时间曝光在夜间拍摄建筑,赋予建筑动态感,创造出一个异质空间,在这个空间里,建筑本身似乎无足轻重。马丁·策勒也在夜间拍摄,他的曝光时间极长,超出了人类感知的尺度。投射的阴影改变了建筑的空间轴线,原本不被注意的光源展现出建筑的全新视角,使得建筑空间变成了异托邦。刘易斯·巴尔茨在20世纪80年代末开始创作“通用夜城”系列作品时发生了根本性转变。

在这些色彩刺眼的照片中,夜景变成了虚构的戏剧世界,在城市的伪装网络中,建筑几乎无暇顾及公众。这里提到的艺术家将建筑视为城市社会化留下的众多伤痕之一。像伯恩德和希拉·贝歇这样的艺术家并不认为他们的作品依赖于某一座建筑,而是依赖于他们以系列形式呈现的功能性建筑的累积形态。而托马斯·鲁夫(Thomas Ruff)等其他艺术家则致力于寻求与建筑高度契合的摄影表现方式。当然,想从一张银行建筑的照片中洞察世间苦难,无疑是狂妄之举。布莱希特和本雅明都对此种不切实际的想法做出回应,要求将生活文学化。同样,让摄影师承担超出各自对建筑的视觉表现方式或超出图像本身任务的工作也是错误的。然而,从我们最早留存下来的照片之一——1835年威廉·亨利·福克斯·塔尔博特(W. H. Fox Talbot)拍摄的拉科克修道院(Lacock Abbey)的凸肚窗照片开始,摄影就证明了它能做到的远不止展现建筑外观;它与时间和结构的关系揭示了对所有存在和当下的深刻怀疑。