光影艺术以其独特的魅力

吸引着众人的目光

艺术家们凭借

对光影的独特理解与精妙运用

创作出列令人叹为观止的作品

今天跟随艺君

一起打开通往奇幻艺术世界的大门

01

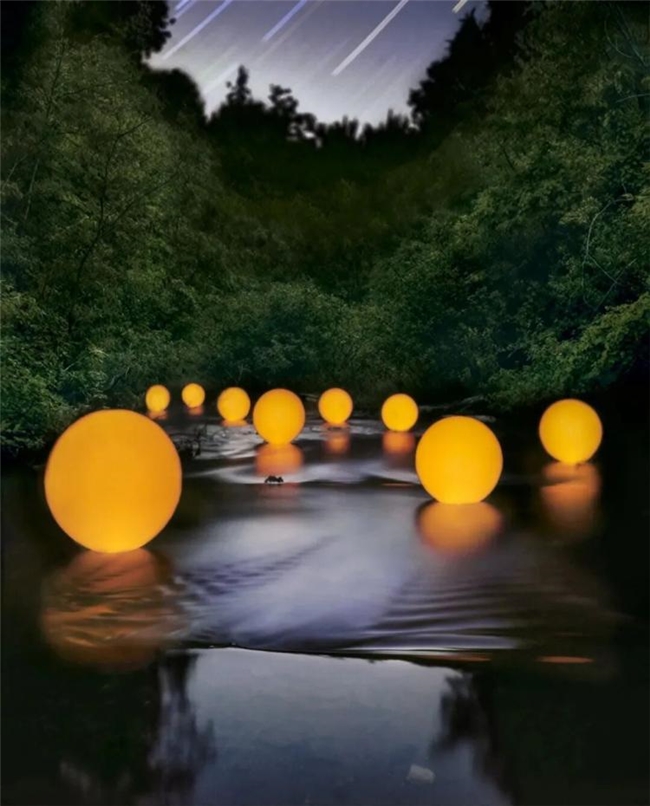

霓虹之光

Barry Underwood的自然沉思

Barry Underwood这位身兼摄影师与景观灯光雕塑装置艺术家双重身份的创作者,其作品深刻地反映了人类与自然千丝万缕的联系。他将形态各异的霓虹灯装置放置在森林、河流、田野、沙漠等大自然的怀抱中 ,借此展现人类社会对大自然的入侵。在他的创作里,围栏、箭头、圆圈式的霓虹灯装置以或分散或密集的姿态出现在天地之间,与自然景观形成强烈的视觉反差,制造出一种格格不入的生硬感。这些被视为“入侵者”的光线,实则是人类对自然界造成伤痕与侵扰的象征,每一种姿态都精准地指向人类将自身意志强加于自然环境的方式 。

为了使作品更具深度与内涵,在创作前,Barry会进行长时间的准备工作。他会穿梭于各地,细致考察寻找合适的创作地点,与当地居民倾心交谈,深入了解环境状况与人文历史;研究卫星图,从独特视角完善作品表达;游览当地旅游景点,在博物馆翻阅文献资料,从多个维度探寻作品叙事的可能性。他就像一位严谨的学者,不放过任何一个能为作品增添厚度的细节 。

02

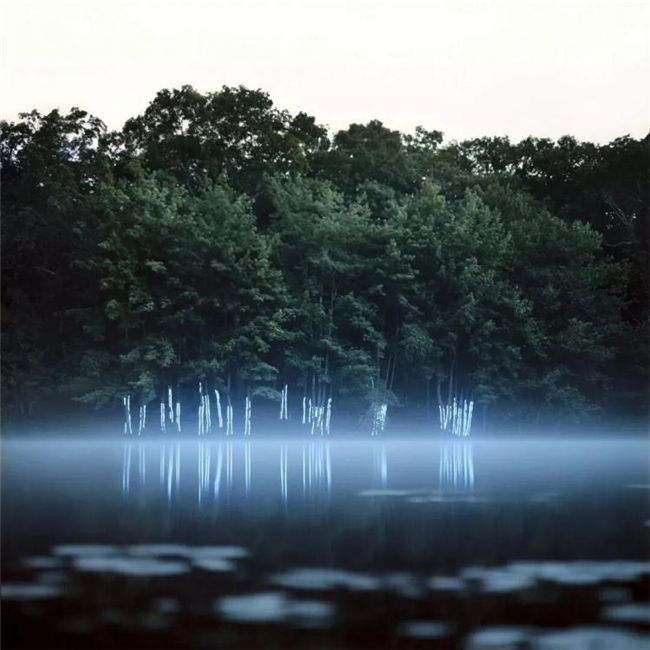

点亮黑夜

Nicolas Rivals的诗意幻想

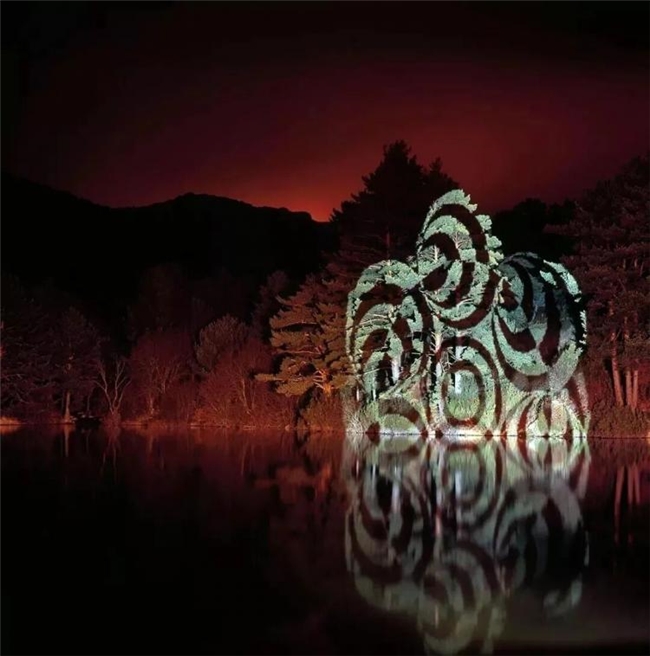

小时候,黑夜对于Nicolas Rivals来说,是恐惧的代名词。然而,长大后的他却以一种充满诗意与幻想的方式,用艺术创作治愈了这份恐惧。他专门创作与光相关的艺术装置,致力于在夜晚的黑暗中创造出一个超现实的空间。在他眼中,光能够在黑暗里开辟出一个独特的、只属于夜晚的限定空间,而相机则成为捕捉这一神秘空间的有力工具,让人们看到日常中难以具像化的事物,如隐形的空间、流逝的时间 。

“A Red Line”系列是Nicolas备受赞誉的作品。在西班牙的旅途中,他在岩石、星空、荒地与森林间巧妙地摆上发着红色灯光的几何装置,并精心拍摄下来。红色灯光的艳丽奇特与自然景观碰撞,产生出一种微妙的“破坏感”,恰似人类与自然既相互依存又相互矛盾的复杂关系。红色所蕴含的强烈情绪色彩,与几何形状代表的冷静、理性相互交织,Nicolas试图借此带领我们在夜晚的黑暗中抓住那稍纵即逝的“永恒”,捕捉常理之外的别样“美好” 。

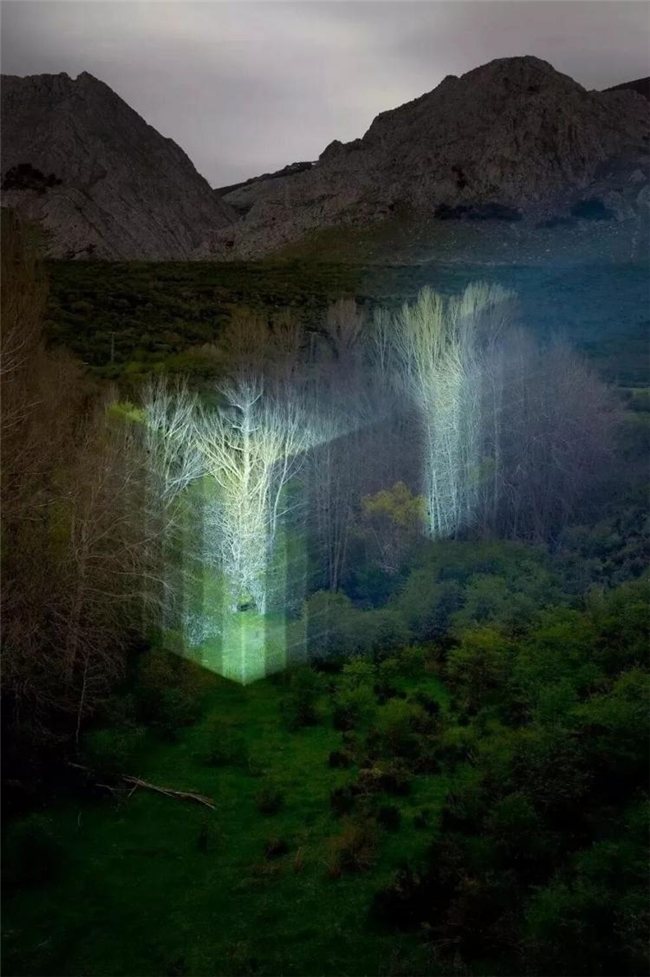

03

神秘光影

Javier Riera的自然对话

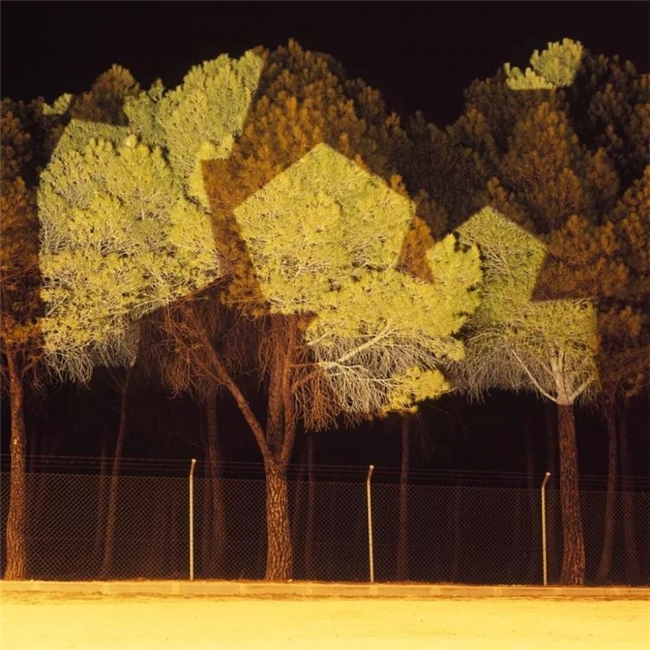

生活在西班牙阿斯图里亚斯地区的Javier Riera,自幼便对大自然有着敏锐的感知与独特的认知。这里多变的天气,使得景观时刻都在发生奇妙的变化,这种转瞬即逝的自然魔法深深烙印在他的记忆中 。

Javier着迷于探索被隐藏的时空,挖掘那些“瞬息万变”的时刻。他以几何灯光与自然展开对话,其作品不是侵入式的装置,而是光的投影。奇形怪状的几何图案巧妙地在树木周围制造出多个“平行时空”,仿佛打开了折叠的空间,这些投影作为大自然的衬托,自然地融入其中,成为树、山与大地的一部分 。“不入侵”是Javier创作坚守的原则之一,装置撤离后,现场不会留下任何痕迹,照片也不会使用电脑技术进行改动,他执着地追求真实记录与描绘自己与自然的对话,让艺术作品成为他与自然交流的纯粹见证 。

04

改变闪电路径

Walter de Maria的疯狂艺术

闪电划破天空的瞬间,总是令人心生敬畏。而艺术家Walter de Maria却有着大胆疯狂的想法——改变闪电的路径。他在美国新墨西哥州的沙漠中插入400根不锈钢金属杆,每一根金属杆等距间隔,构建出举世闻名的“闪电场”。当雷暴天气来临,金属杆瞬间变成导体,等待被闪电击中,此时,这里的闪电形状将不同于以往任何时刻,呈现出独一无二的姿态 。

Walter de Maria打造“闪电场”,旨在寻找重新看待地球、看待自然的全新方式,让人们真切地感知到自然万物的真实存在。他认为一块土地的意义远不止于种植,穿梭天地间的也绝非只有人类的造物。这场疯狂的艺术实验,源自他对不可预测自然现象的深刻思考,他批判将所有艺术都局限于人造殿堂的狭隘想法,倡导人们正视自然的强大力量 。

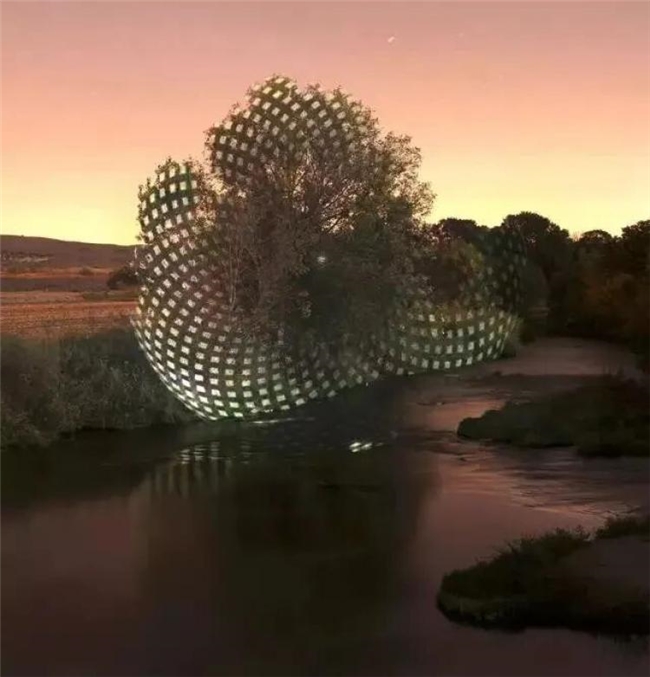

05

发光传送门:

James Tapscott的循环表达

在日本阿尔卑斯山艺术节上,James Tapscott创作的Arc ZERO-Nimbus装置作品宛如一颗璀璨的明珠。他在一座桥上精心架起一个圆形装置,这个装置不仅可以发光,还能喷出水雾。桥下的小河与雾气以及远处的水源相互呼应,形成一个奇妙的水世界循环,完美地表达了“世间万物皆有循环”的深刻主题 。

白天,圆形装置散发出朦胧的微光,彩虹的影子会投射在行人身上,如梦如幻;夜里,它又似一面神秘的明镜,吸引着人们走入“镜子”后面的小路,而这条路恰好通向寺庙的入口,当人们穿过时,仿佛完成了一次从世俗到静谧的心灵之旅 。James Tapscott始终致力于探索主观认知与客观环境相互作用的关系,提醒人们对世界的感知存在着千万种方式,Arc ZERO-Nimbus正是他这一理念的生动诠释 。

文章来源:艺术设计的朋友们