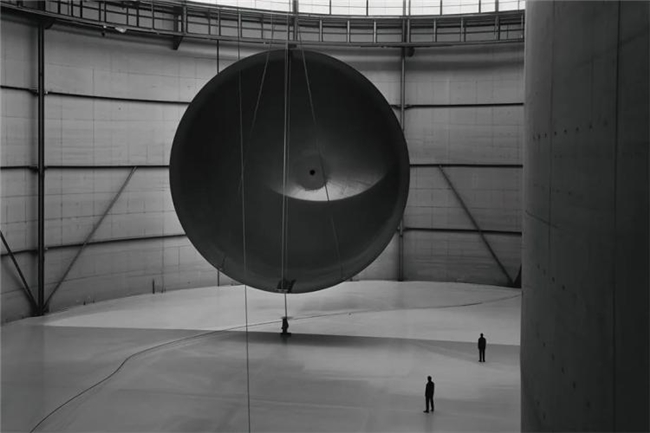

一本虚构的黑色摄影档案夹,一个由算法构建、想象力主导的封闭国度,一场关于虚无、真相与记忆的视觉叙事。“消失在稀薄的空气中”本身就有象征意味,指向飞行器、太空、梦境、宿命、理想、消亡……

《消失在稀薄的空气中》作为中国首本AI生成摄影集,艺术家以AI为幕后制作团队,构建出一套融合虚构叙事、现实隐喻与视觉政治的影像档案体系。

《消失在稀薄的空气中》(Vanish Into Thin Air)© 彭杨军Peng Yangjun

一个由AI生成的封闭国度

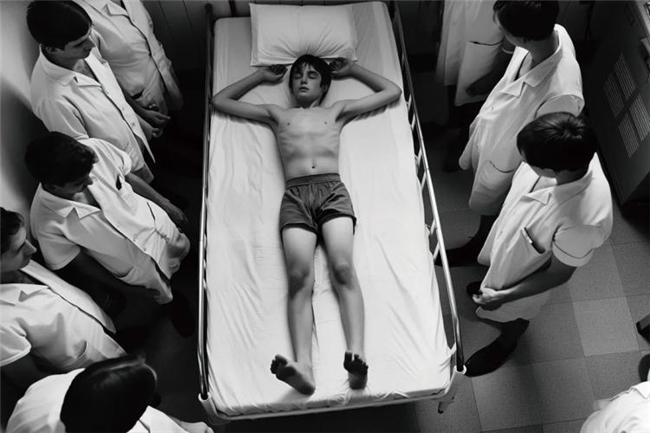

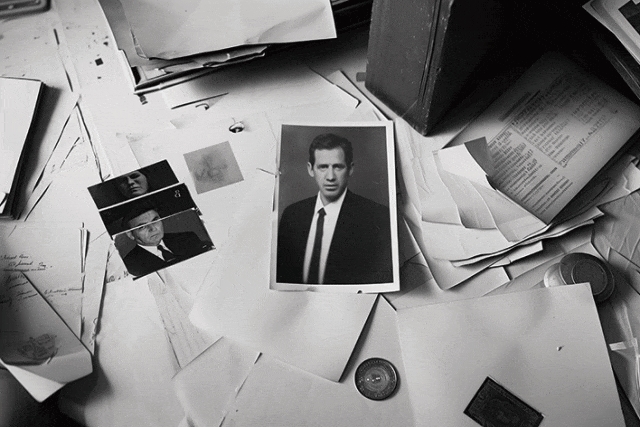

《消失在稀薄的空气中》构建的是一个完全由人工智能生成的虚构国家。艺术家设定了一个情境:

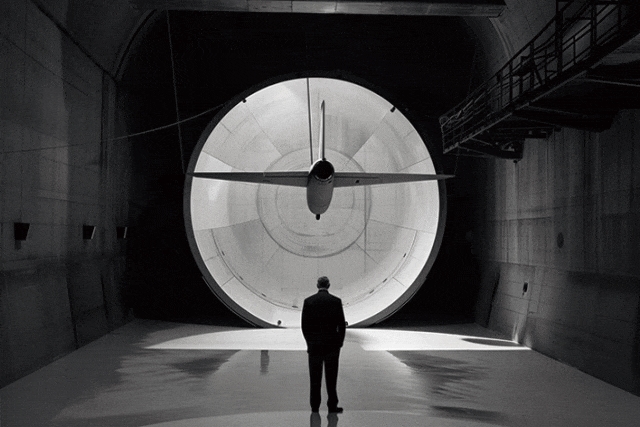

一位摄影师潜入了一个对外封闭的神秘国家,记录下当地人的日常——少年、老人、女性、科学家、军人、政客、街头冲突、政治海报、实验室、纪念碑……

这些影像仿佛来自不同历史阶段,却又汇聚在一个黑色的相片夹中。这本“摄影档案”成为观众进入虚构国家的唯一入口。

这些图像乍看仿佛具有“纪实”气质,但实则由AI根据提示词模拟生成,带有某种似是而非的质感。虚构与真实交错,熟悉与陌生并存,构成一种“后真相”时代的视觉现实。

《消失在稀薄的空气中》(Vanish Into Thin Air)© 彭杨军Peng Yangjun

摄影师,也是编剧、导演与程序员

“AI的惊喜是无限的想象力,但这同时也是最大的挑战,就像面对无穷尽的诱惑时,如何保持克制,给予恰如其分的表达。”

——彭杨军

在这场图像实验中,彭杨军将AI视为自己的“幕后制作团队”。AI既是制片人、美术师、道具师、化妆师、灯光师。

而他本人则身兼编剧、导演、摄影师与程序员,利用极其庞杂的提示词系统,展开持续一年半的创作实验,总计生成了近两万张图像。

《消失在稀薄的空气中》(Vanish Into Thin Air)© 彭杨军Peng Yangjun

“在AI创作中想象力是最不缺的东西,任何过份炫技和浮夸的东西都会让作品显得廉价。”——彭杨军

他的提示词系统严密复杂,覆盖“年代+主体+细节+场景+风格+构图+光线+色彩+相机参数”等十余个维度。

这些提示词既像摄影的拍摄计划,也像程序代码,每一张图像的生成都需经过不断试验与筛选,最终呈现出一种线性、诗意、带有电影质感的视觉叙事。

《消失在稀薄的空气中》(Vanish Into Thin Air)© 彭杨军Peng Yangjun

每一张图都像一个小剧场,陌生又熟悉。彭杨军形容,这种创作方式让人既享受AI带来的“无限想象力”,也需对抗其“无限诱惑”所带来的混乱与虚浮。在选择与筛选之间,艺术家维系着一套清晰的美学准则与创作节奏。

虚构影像的“证据”之争

正如罗兰·巴特曾提出的摄影特性“此曾在”(That-has-been)——影像之所以能成为“证据”,在于其直指曾经的现实。

而AI生成图像则彻底瓦解了这种本体论基础。彭杨军认为:“摄影作为证据的失效,不仅是技术层面的问题,更是对’真相’本质的深刻追问。”

《消失在稀薄的空气中》(Vanish Into Thin Air)© 彭杨军Peng Yangjun

在展览中,那些街景、人物、建筑背后,其实是一个被程序与文字共同塑造的世界。这种跨越时间、文化、媒介的图像生产方式,不仅挑战了传统摄影的边界,也扩展了视觉叙事的可能性。

传统的“置景摄影”(Staged Photography)曾通过搭建场景制造虚构现实,而AI摄影则将虚构延伸到了算法与语言的深层逻辑。

AI影像的当代表达方式

“AI摄影是用语言和算法创作的艺术,它突破了物理世界的束缚,可以随意穿越时间与空间。”

彭杨军指出,AI图像生成具有高度自由与可塑性,但也正因此需要创作者拥有强烈的筛选力与美学判断。传统摄影师的经验,比如对光线的敏感、对图像逻辑的把握。这些元素在AI创作中依然重要。

《消失在稀薄的空气中》(Vanish Into Thin Air)© 彭杨军Peng Yangjun

他认为:“传统摄影不会被AI替代,但AI会成为一种全新的创作方式。”这组作品也回应了本届影像艺术节的主题——“用影像发声的时代(The Age of Visual Voices)”。

如果用三个词形容这个时代的影像之声,彭杨军选择以:重塑性、后真相显影、液态记忆为关键词。当影像的生成方式发生革命性变化,艺术家与机器、技术与人文之间的关系也需要重新审视。

《消失在稀薄的空气中》(Vanish Into Thin Air)© 彭杨军Peng Yangjun

《消失在稀薄的空气中》(Vanish Into Thin Air)© 彭杨军Peng Yangjun

《消失在稀薄的空气中》(Vanish Into Thin Air)© 彭杨军Peng Yangjun