摘下面具的人

中国是个农业大国,古代占90%以上的人口在土地上劳作,对土地有着极大的依赖。为了生存和繁衍,人们首先找到的是巫术。

原始思维认为,宇宙间存在着一种神秘的超自然力。巫术,便是人类企图利用超自然力改造、控制客观世界的行为。

在中国殷商时期的甲骨文,便已有祭祀土地和卜问雨水的卜辞。

傩这个汉字,最早也是出现在甲骨文中。字的结构是单人旁加上一个难字,也就是“人有难,就求傩”。

傩是佩戴面具摹拟凶神恶兽,伴以歌舞号眺的驱赶巫术。法国人类学者列维-斯特劳斯在其著作《面具之道》中写道:“在面具里,隐藏着人类的秘史”。

傩面具是傩最具特征的象征符号,没有面具就不成其为傩班。面具在驱傩仪式中是物态化的神灵,在傩舞、傩戏表演中则是角色的装扮。

《赣傩巡礼》是邓勇教授对赣傩所做的一次全景式的影像人类学田野调查。这次巴黎展览的40幅照片,是田野调查中对傩仪和乡傩遗存现状的记录。最早的一幅拍摄于1990年,而最后的一幅拍摄于2022年,时间跨度贯穿田野调查的30余年。

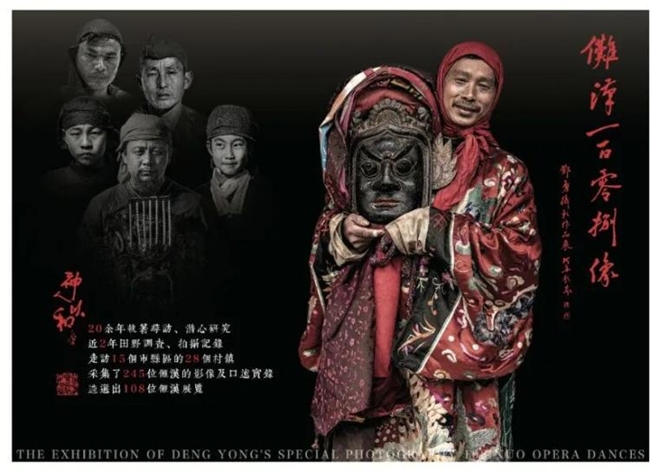

傩汉108像是邓勇先生对赣傩所做的一次基于影像人类学的田野调查。这次耗时三年的调查,走访了中国江西省的28个村镇,采集了245位傩艺人的影像以及口述实录,并遴选出108位傩艺人的影像在中国江西南昌,湖南凤凰、台湾台北、浙江台州等地举办了《傩汉108像》专题摄影展。

石邮村傩仪自古至今按古礼举行,其程序为:下殿-起傩-收傩-圆傩-安座。时间从农历大年初一至正月十七日凌晨。大年初一傩班八位傩汉在傩神殿举行起傩仪式后,便要鸣锣击鼓迎新春,巡游村庄、田园并到各神庙参拜。

石邮傩有11个角色,12枚面具。他们是:“开山;纸钱;雷公;判官、大鬼、小鬼;傩公、傩婆;大伯郎、二伯郎;关公”。其中“开山”角色有两枚面具,一枚外出跳傩用,另一枚面具傩班外出时镇守傩庙。除夕,傩班要“清坛”-取出面具,用茶水清洗,并按特定的顺序将它们挂在神龛上。

田野调查中,邓勇先生发现了萍乡市麻山镇赖氏家族传承了75代的“处士教”。在《赖氏祖传傩神面谱》中,总堂傩面具为1240尊,大堂为440尊,中堂为108尊,小堂为36或者72尊,每个古傩面具的手绘图像均各附咒语和请神词。

“戴上面具是神,摘下面具是人”,邓勇的《傩汉108像》创作开始于2016年,他尝试在白色的背景上来拍摄跳傩的普通百姓手持傩面具的全身肖像。通过不同村落傩汉的表情、傩服饰、傩面具等来展现神人以和的精神状貌。

傩汉的取样与拍摄均在村庄的傩庙、宗祠、戏台,大部分是在春节跳傩期间完成。

在对这些傩班的傩仪、傩神谱系及其历史演化进行了调查研究后,作者从中遴选出最具特色的傩汉108位,包括不同年龄层次和不同世俗身份的傩艺人,面具则涵盖了神话中的神灵、鬼怪及传说中各类英雄人物和民间杂神。

作品采用最新的数字化方式、博物馆收藏级艺术微喷工艺在宣纸上输出,采用中国画的立轴装裱,再邀请著名书画家在作品上题款,配以篆刻印章,中国味十足。

《傩汉108像》是中国农民白描式的肖像,更是傩汉族群精神气质的真实写照。基本还原了赣傩的全貌。

2017年《傩汉108像》专题摄影展分别在中国江西南昌、湖南凤凰、台湾台北、浙江台州展出。2018年,邓勇先生的《神人以和:江西古傩造型艺术》一书也由江西高校出版社和学苑出版社联合出版。

石邮村自古传下的规矩,大年初一“起傩”仪式之后,第一场傩舞要在“花寝”跳。据说这是因为“花寝”是村中族人故去之后停放灵柩的地方,在这里跳傩舞也有祭祀祖先的意思。

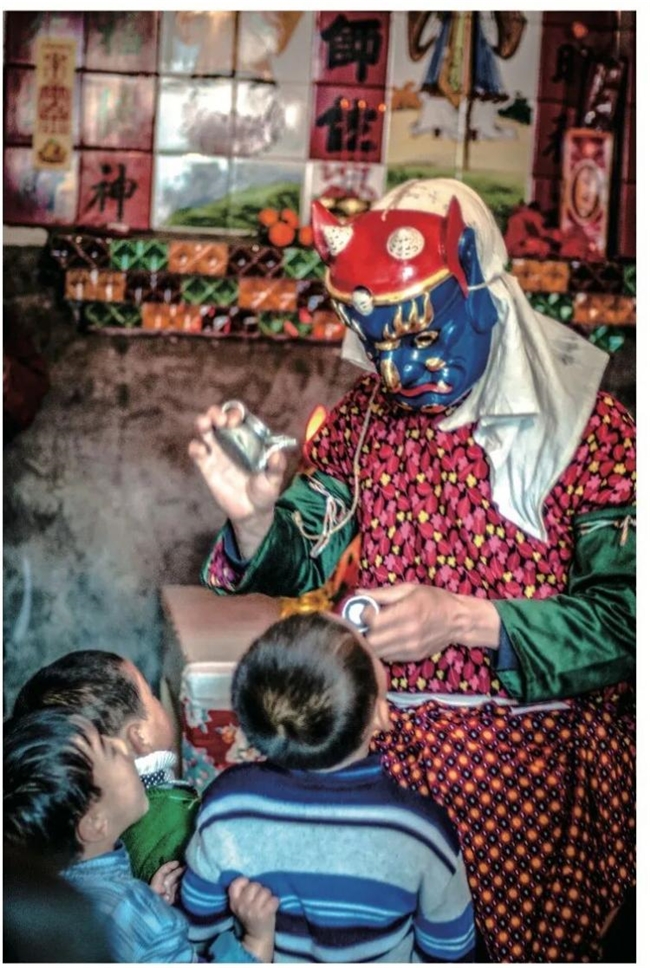

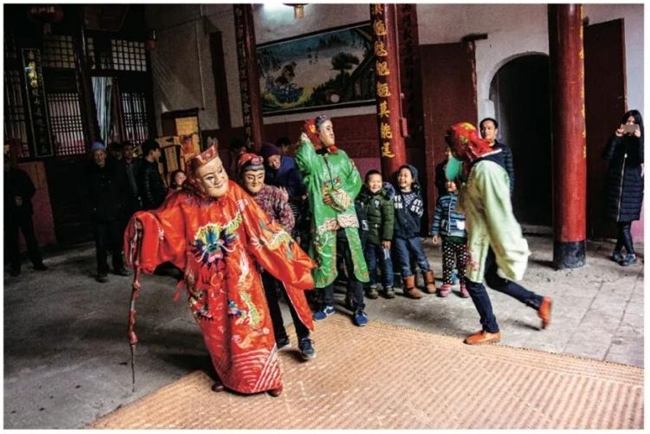

石邮村的傩舞《判官醉酒》诙谐地表现“大鬼”与“小鬼”打了胜仗归来喝酒划拳,尽情嬉戏。黑脸判官(钟馗)来了,“大鬼”、“小鬼”大献殷勤,并趁机灌醉判官。有趣的是表演过程中的大人,小孩纷纷拉着大鬼小鬼讨酒喝,而“大鬼”、“小鬼”都非常和善,倾壶斟杯赐于观众。村民们说:喝了这杯中酒,可以保佑大人、小孩来年无病无灾。

一天的跳傩结束时,石邮傩班的八位伯要回到傩神庙。在那里脱下面具,并将他们挂回神龛上。他们还要"判筊",问问神灵对这一天跳傩的意见,这一仪式叫做“下马”。每到跌出一个"顺筊"(一阴一阳)时,便意味着今天的一切顺利,围观的孩子们便发出一阵喝彩声。

摄影家自述

邓 勇

古傩是一种祭祀,中国古代有三大祭:腊祭、雨祭和傩祭。傩祭是三大祭里面最重要的一种祭祀。它是带上神灵面具的这样的一种方式。然后他会请神,一般在春节期间进行。从大年初一起傩,一直到元宵后一天,也就是16日晚上结束。

我这次寻访了28个傩班,口述实录采集了245位傩汉,包括采集了他们的影像,给他们做了简单的、记述他们生平的口述实录。

傩是神,汉是人。人神共体,这个状态才是他们真实的状态。我想我的摄影里面应该表现他们这种人神共体的状态。

巫傩在传承的过程中,随着所谓现代化的一种进程,可能有很多现代化的东西就会掺杂进去。那种神圣感慢慢地在失去,就是巫的那部分在逐渐淡化。傩祭唯一的功能是娱神。但是随着时间的演进,慢慢地就变成娱神和娱人并举。

在傩祭的过程中,人的成分不停地在那个面具后面彰显出来。所以我要他拿下面具,本来也就是要把人表现出来。但他毕竟穿着那个彩衣,因此他能够裸露出来的东西,脸是最重要的,然后是双手,再就是他的脚,实际上这些裸露的部份诠释着他的身份,是他作为人的一个生存状态的显现。

摄影的呈现形式,从一开始我就想要等人大,甚至比真人还要略大一点。我就用一个五千万像素的相机,然后我分段来对这个人进行拍摄,也就是说拍个三到五幅,然后在后期把它拼接起来,他才能够保留所有的,有关生存的那些细节。

我特别喜欢纪实摄影,就是这个原因。因为它能承载我的思想、理念、情感。但是从影像创作本身来讲,从身边事、身边人开始。(完)

“挤判”是石邮村傩舞仪式中互动强烈的欢乐仪式。“挤”,是指青年男子们手挽手组成的人墙。“判”,是判官和他的两个助手“大神”与“小神”。“挤判”就是青年们组成人墙阻止判官和他的两个助手会合。

推来挤去,人墙难以逾越。有时判官不得不从青年们的头上爬过去,青年们则用力的推挤他,令他一次次无功而返。有时在剧烈地推挤中,大家一起跌倒在地上,于是人和神一齐哄堂大笑。

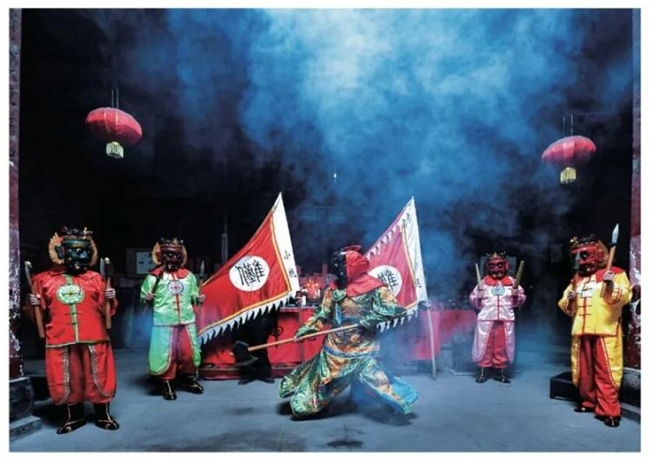

“搜傩”是石邮村十七天傩仪最后的高潮,场面震撼而又具有神秘感。“搜傩”由“开山”、“钟馗”和“小鬼”拿着铁链到村内各家各户去进行驱逐疫的“搜间”。

神奇的是,“搜傩”所到之处鸡不鸣,狗不吠。鞭炮火铳震天动地,铁链哗哗作响,火把照亮了村庄的每一个角落。

威武的“搜傩”仪式从十六的傍晚一直进行到十七日的早晨,八位傩汉在朦胧的晨光中把虚拟的疫鬼灭于村外的河滩之上,这才宣告迎春的“搜傩”仪式结束。

广昌县赤溪村孟戏班社创建于明代正统年间(公元1435-1449年)。孟戏是以孟姜女哭长城故事为题材的戏剧。孟戏开演前有隆重的请神祭拜仪式。

这是开台第一出戏“将军议事”,由带着面具的“三元将军”表演,证明了戏剧源于傩,而傩戏、傩舞的源头则是古老的巫傩。

乐安县流坑村的乡民把傩戏叫着“玩喜”。据族谱记载,流坑村“玩喜”起源于宋代,这是流坑村“玩喜”时的最后一出戏《抢罗汉》,即表演者不拘一格,自由发挥。

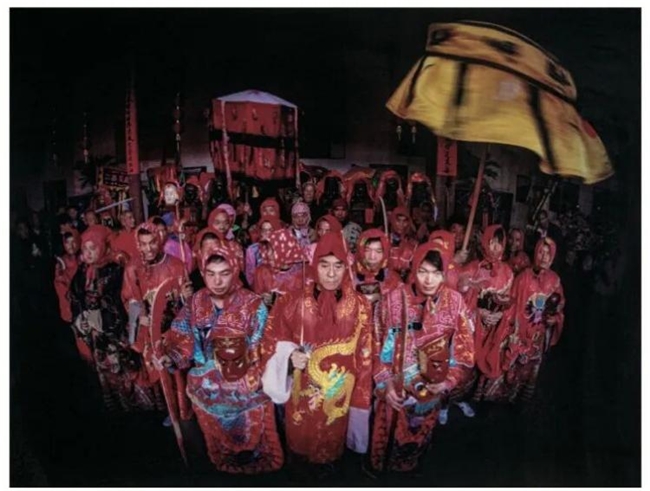

流坑村的传统习俗“游老爷”在每年正月初二起,各房的傩神都要出游一次,走遍全村。而在元宵夜,出傩达到高潮,也是尾声。

这就是所谓“装扮神像,扫荡街巷”,即古代社会中“执戈扬盾,以傩驱鬼逐疫”仪式的表现。

流坑村“玩喜”演出的剧目有“天官赐福”“出将”“出三官”等11出。这是幽默逗趣的“安庙装香”演出实况。

每出剧目,都突出了一个傩神的中心地位,有不少的明显吸收了戏剧的内容,故事性强,也很讲究服饰。文蟒武靠,色泽鲜艳。表演动作舒展平稳,脚步深沉有力。因为只跳而不开口唱,所以演出犹如一部连本哑剧,富有情趣。

芦溪县南坑车湘村“耍傩神”起源于唐天佑三年(公元906年)是一种唱时不跳,舞时不唱的“开口傩”。

每年春节期间应乡民之约,抬着傩王爷上轿,点着香火,敲锣打鼓挨家挨户去“扫堂”时,傩班弟子在人家厅堂中,以四天将站在四角配合中心傩神起舞,代表东西南北中五方平安。

《后汉书·礼仪志》记载:在腊祭的前一天举行大傩仪式,选10岁以上、12岁以下的男孩120人作为乐童,他们都带着红头巾,黑色制服,手持大鼓表演。南丰县自古至今亦有童子跳傩舞的传统风俗,这是白舍镇枫江村扮演哪吒太子的跳傩少年。

南丰县庚溪村“跳竹马”又称“跳迎”,是一种模拟战马驰骋的傩舞。又分“五角迎”和“七角迎”两种。“跳竹马”在表演时,会对主人家讲“彩话”,比如“跳马跳归堂,福寿万年长”之类的吉利话。

跳竹马仪式中始终是一脚趿起,一脚着地跳动。左右轮换。若单手执兵器,另一手便伸小指、拇指,其余三指屈向手掌,作“六”示意指形,托于面具下颏,模拟骑军马奔驰。

在仪式进行中,人们必须散撒糠壳,俗谓“撒粮”,表示撒谷喂马,以慰军马战功,另有让马吃饱,免得偷吃稻谷,糟塌粮食。隐喻着新的一年,五谷丰登,颗粒归仓的意思。

元宵之夜,南丰县罗家堡全村的男丁皆会手持一盏方灯,随着“傩神”和“圣龙”来到村中心祠堂会合,这一风俗叫做“圣龙合”。这是金龙围合后的“钟馗驱疫”仪式。

古代的巫傩是用于祭祀,主要功能是娱神。而随着时代的演化,逐渐发展成娱神与娱人并举的傩舞与傩戏。这幅照片表现的是南丰县三溪乡庙前村跳傩时,台上台下人神互动、欢乐祥和的场景。

南丰傩俗云:“赓溪竹马石邮傩,水北堡里有和合”。水北村和合面具为一对面露微笑的娃娃脸式样,一男一女,女面具以头有两只总角为标志。男娃名“来宝”,俗称“武像”,女娃名“来福”,俗称“文像”。

两个面具都是金脸黑发,耳衬红卷,笑容可掬,神采飞扬。文相平发无髻,拿木制笔墨,表示求取功名,早登金榜;武相头梳两髻,拿五档算盘,祝愿生意顺通,六六吉利。

中国古代祭祀高禖(主管婚配与生育之神),是在燕子飞来的春天进行。仲春之月,天子率嫔妃到郊外,祭祀高禖神并给怀孕的嫔妃佩戴弓箭。

如果生了男孩,就在门边挂一张木弓,因为弓箭是男子的象征。上甘村跳《二郎发弓》傩舞,蕴含着上古祭祀高禖神,授弓求子的风俗传统。

迎春,是立春的重要活动。立春,标志着大地沉睡的冬季已经过去,进入万物生长的春季。

在江西南部的山区,有座村庄叫三坑村,每逢元宵,这里的村民都会聚族联欢:打着彩旗,举着灯笼,跳起“和合判”傩舞,举行迎春赛会。用自己特别的传统民俗方式,祈求风调雨顺、人寿年丰的好年景。

傩舞《福禄寿》表现的是,分别掌管幸运福气。功名利禄和长寿的三位天神:福星、禄星、寿星与他们的部属魁星、财神、和合一起,从天庭下到人间,降福于万民百姓。

上甘村的傩舞《捉刀》,是一种天地水的逐疫仪式。鹰哥元帅(天神)拿短刀,田螺大王(水神)持铁链,当二神捉住虚拟的鬼疫时,搜除大仙(开路神君)出场,并进傩神庙厨房“搜厨”。

三位大神同时发出“嗬-嗬-嗬”的嚎叫声,一起“解迁”鬼疫。绕场一周后,疾速奔出庙门,将鬼疫押送到村边水口,永远镇压在水下。

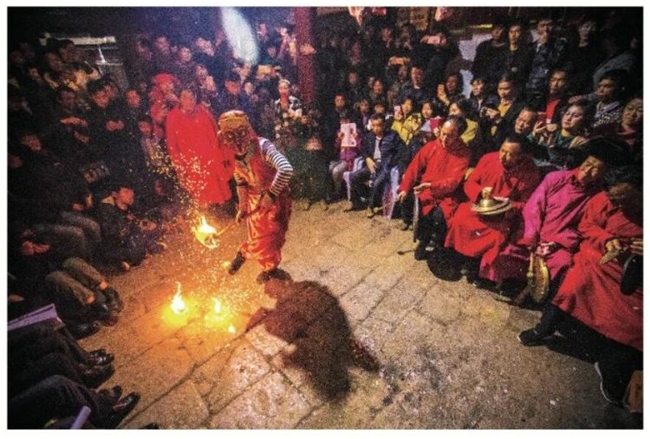

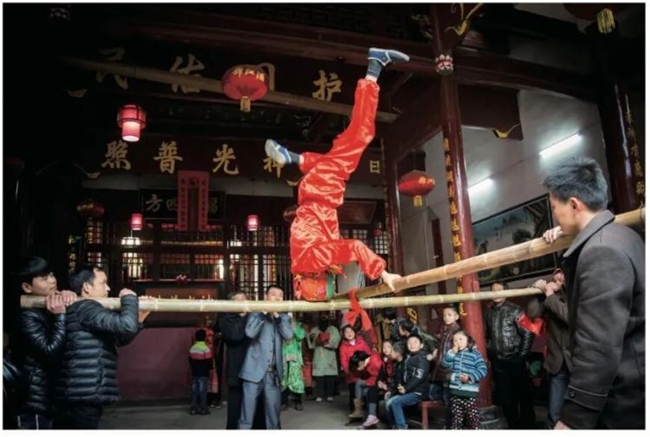

每年农历正月18日,是上甘村迎春跳傩结束的“解傩”仪式。“解傩”程序有:“请神-娱神-求生-逐疫-送神”几个环节。这是娱神的“猢狲悬梁”,是一个有很强娱乐色彩的技巧性杂耍节目。

田东村的傩仪延袭旧制,傩首(头人)以六户人家为一单元,每年轮换。六户人家再抓阄选出当值的大头人,负责处理当年跳傩的所有事务。跳傩子弟都来自于当值的六户人家。田东村为杂姓村,因此这种轮换制使全村每家每户都加入到傩的传承和管理中来。

田东傩又称“跳迎”。正月初九晚上举行的上殿仪式,是田东村“跳迎”的华彩篇章。“插路烛”五步一香烛,穿阡陌、过里巷,绵延数十里。

由傩首执旌,古乐引道,火把照明,王母娘娘统帅八仙护送的神仙队伍,游行在田畴村社之间。到傩神殿后,要举行庄严神秘的上殿仪式,一年的迎春“跳傩”才告圆满。

南丰县道教民俗“妆迎”起源于军峰山“三仙”崇拜。迎祭三仙的踩街节目丰富多彩,有神话故事、戏剧传奇以及民间的戏曲综合节目。

“妆迎”队伍一般要在县城东西南北四个城关载歌载舞迎游,然后回到发源地霞浦村绕村巡游一圈。整个“妆迎”活动要持续3-7天。

八仙是中国家喻户晓的道教神仙。明代小说《东游记》将他们定为:铁拐李、汉钟离、吕洞宾、张果老,蓝采和、何仙姑、韩湘子、曹国舅。

他们具有广泛的代表性,男女老幼、富贵贫贱,社会各色人物都能找到自己的知音。南丰县中和村跳八仙有10枚面具,除《东游记》八仙外,再加上刘海、刘伶,称为“八仙飘海十仙到”。

彭泽县居长江中游南岸,黄岭乡的老屋湾汪家村传承着一种古傩:乡村儿童涂花脸,手持钢叉,鸣锣击鼓,往来呼喊鼓噪,挨家挨户追赶驱逐。名叫“赶狐狸野猫”。涂花脸的孩子称“五猖兵马”,是驱鬼逐疫活动的主角。

萍乡市东源乡上埠村傩庙始建于唐开元24年(公元736年),傩庙建在这个叫灯盏窝的地方。古时面具为铜铸造,传说元代顺帝27年(公元1367年)因戴铜面具跳舞,9个人的面具取不下来,被夹死,只好与面具一起埋葬。后改为樟木雕刻面具,一直传承至今。

在萍乡市的傩舞中,汶泉村的傩舞风格鲜明,而且历史的线索最为清晰。汶泉傩的“旗头”面具是唐皇李世民,这在江西所有的傩舞和傩戏中仅见于汶泉村,可以看着是唐代宫廷傩的遗绪。

据汶泉村黄氏族谱记载,黄氏族人唐代后期因避祸由皇城逃出,携带面具到此定居,因此遗传下唐代宫廷傩。

上栗县小枧村的傩面具造型各异、形象传神,大部分制作于明清时期。除了戴上面部的面具,还有供祭祀的超大型傩面,如三元大帝和欧阳金甲大将军的面具。

最高的有117公分。这些超大面具平时放置在傩庙里,供人们敬仰和祈祷。到外出“踩傩”时,便安放在神轿里,人们抬着簇拥着到各村各户巡视和驱邪除疫。

明代洪武年间,朱元璋为出兵西南而在江西大屯兵,为了壮军威,练兵打仗用军傩开道。萍乡的傩班把军傩里的将军面具、军威舞风,以至军乐、兵器也全套引进萍乡傩。

从明朝开始至21 世纪,萍乡的“民间傩”添加并始终保持了偏重于军傩这一特色。这是小枧村的女子军傩表演。

中国传统文化讲究供奉“天地国亲师”, 这几乎包容了人生赖以维系的精神生活的全部: 宇宙、自然; 家园、故土; 父母、兄弟、夫妻; 朋友、师长; 他们都不是神, 却可以是尊敬、崇拜、献身的对象。万载县沙桥村丁氏宗祠把傩神欧阳金甲大将军和两位副将“上关、下关”一同供奉。

万民伞亦称华盖或黄罗盖伞,旧时乡绅民众为颂扬官员德政而赠送的伞。缀有许多小绸布条,上书赠送人之名氐。意思是该官员像伞一样遮盖一方的老百姓。黄色是神权与皇权的象征。因此帝王或神祇出巡都于车轿之上撑起黄色华盖。

万民伞在傩仪中是福荫万民百姓的象征。所以一些妇女抱着小孩往伞下挤,据说挤进伞下可以得到傩神的疪护,除灾消病,保佑平安。

土地老爷又称土地神,福德正神,社区之神。在汉族民间信仰中被认为是地方的保护神。负责保佑乡村家庭平安,风调雨顺,五谷丰登。这是万载县沙桥村的傩舞《土地老爷出巡》。

万载县桐树江村的傩舞飘逸又洒脱,粗犷而夸张的表演极富观赏性。既传承了傩祭的古朴庄重,又保留了民间杂技的热闹。

其中“小鬼爬杠”一出,戴着面具的爬杠“小鬼”在杠上表演行走、翻滚、倒吊等高难度的动作,惊险刺激、妙趣横生,深受乡亲们喜爱。

婺源县长径村“舞鬼戏”傩仪,主神“80大王”手持一柄铜斧在村中各家各户堂屋、房间、厨房、牛棚,鸡舍别几下(别是婺源方言刮和擦的意思)。

又在户主家人头上都别一下,表示祛灾避祸。这个傩仪式叫“搜好”,就是搜了就好的意思。

六人群舞“丞相操兵”表现的是秦始皇死后公子扶苏、将军蒙恬与丞相李斯之间的宫廷斗争的故事,舞姿古朴粗犷、简练夸张、形象传神。

《追王》是最为热烈的节目。“八十大王”在手提药炉的引路人和锣鼓声伴随下,挨家挨户上门为村民祓祛疫疾,而家家户户都会在堂屋八仙桌上备好饭食糕点以酬谢。“禳灾祈福”“向美向善”的民众心理是婺源傩舞得以延续的根基。

古老的傩舞与傩仪,凝聚了民俗心理和审美意识,它以整个生活着的村庄为舞台,与百姓日常生活紧密相连,至今仍保持有鲜活的生命力。

受巴黎第八大学茱莉亚·菲拉卡拉帕教授、巴黎东方语言大学汉学系主任凯瑟琳·卡普德维尔-曾教授(庄雪婵)邀请,摄影家邓勇参加在法国巴黎举行的题为"亚洲面具剧场:遗产"的国际研究日活动。

2025年6月12日,邓勇在巴黎“北人类科学之家”举办了为期两周的《赣傩巡礼》摄影展。在人文社会科学研究的高地——巴黎人类学会,与庄雪婵一起举办傩文化讲演,展播纪录片《摘下面具的男人》。

作者简介

邓 勇,摄影师、策展人,南昌大学教授,现任江西泰豪动漫职业学院学科带头人。先后供职于东华理工大学、南昌气象学校、中国银行《国际金融与市场》杂志社、江西教育电视台、江西科技师范大学、南昌大学、江西泰豪动漫职业学院。

主要展览及作品:1996年南昌《家园》邓勇江西传统村落专题摄影展;1997年“家园:邓勇江西传统村落专题摄影香港巡回展”;2000年拍摄制作《三清山》电视风光VCD;2013年台湾佛光山美术馆展播纪录片《江西禅林兴法脉 千年菩提续传灯》;2016年制作微电影《寻梦大茅山》;2017年创作《傩汉108像》并在南昌展览;2017《傩汉108像》在第三届中国凤凰民俗摄影双年展展出;2018年《傩汉108像》在台湾台北市中正纪念堂展览;2018年傩汉专题参加台州摄影双年展的《血地·全国摄影名家邀请展》;2025年6月,在法国巴黎“北人类科学之家”举办《赣傩巡礼》摄影展。

著述:《重返家园:邓勇摄影作品集》《世界遗产公约·自然遗产·中国三清山》《世界遗产公约·自然遗产·中国丹霞地貌·龙虎山》《瑶湖之会》《天下万寿宫图录》《神人以和:江西古傩造型艺术》《寻村记:江西老俵+山水远村》等。