在历史的脉络深处,那些承载着千年记忆的传统技艺,始终保持着静默而坚韧的生命力。而今,这种生命力正通过当代性的审美实践获得全新的表达——皮影艺人在深夜直播间里,用灵巧的双手让古老的剪影在光影中重获新生;周末工作坊中,草木染的蓝靂在素朴棉布上晕染出宋画的诗意境界;社交平台的广阔天地里,传统技艺与现代数字艺术碰撞出令人惊叹的火花。

这悄然蔓延的"非遗热",远非怀旧这般简单。这不仅是技艺的传承,更是一场文化的创造性转化。当年轻人的审美意识与传统智慧相遇,那些曾经被时间尘封的美好,便在新的时代语境中焕发出耀眼的光彩。

©:皮影戏非遗艺人

每一次皮影的舞动,每一抹染料的渗透,都是古今对话的生动见证,共同编织着传统与现代交融的文化图景。非遗不再是被封存在博物馆玻璃后的标本,而是化作流动的诗歌,成为这个时代年轻人表达自我、安顿心灵的精神故乡。

©:DIOR包装上的皮影戏

在机械复制时代凋零的“灵晕”,正通过非遗的当代转化重获新生。在上个世纪初工业革命来临之时,德国哲学家本雅明曾认为由于机械复制技术(摄影,电影)的诞生,彻底导致了艺术品失去了本身的原真性。

但他或许未曾预料,那些曾被工业化浪潮淹没的传统技艺,会在百年后成为抵抗审美同质化的精神高地。辛芷蕾手中的皮影、张艺兴吟唱的侗族大歌、Dior包装上的皮影戏——这些现象共同昭示着一场深刻的美学变革:非遗正在完成从文化标本到艺术本体的范式转换。

当杭罗织机与星巴克咖啡相遇,当草原呼麦融入电子音轨,非遗的"灵晕"并未如本雅明所言艺术的本真性在机械复制中消散,反而在跨界转化中获得了新的光晕。德国艺术史家汉斯·贝尔廷的"图像人类学"理论在此显现其预见性——传统技艺中蕴藏着超越时代的视觉基因,它们如同沉睡的种子,只需合适的当代语境便能重新萌发。

©:星巴克与杭罗合作的非遗旗舰店于杭州开业

在当代艺术领域,90后艺术家陈粉丸将剪纸作为装置艺术的创作手段,将这门非遗手艺转化为美的载体;展望用不锈钢拓印古典园林的假山石,让传统美学在当代材料中延续生命。这些实践印证着中国美学家宗白华在《艺境》中的论断:"真正永恒的美的形式,永远在创造中生成。"非遗不再是博物馆里的静态陈列,而成为当代艺术创作的活水源泉。这种转化不是简单的技艺复制,而是深度的美学转译——既保留了传统技艺的精髓,又赋予了其当代的表达形式。

©:艺术家陈粉丸作品 《Loooooooooong》

©:艺术家展望作品 《假山石》系列

法国哲学家朗西埃的"审美共同体"理论,为理解非遗的当代复兴提供了新视角。年轻人对非遗的追捧,本质上是在参与构建一种新型文化契约——通过重拾传统技艺中蕴含的造物哲学,抵抗消费主义带来的审美疲劳。

这种现象在数字时代尤为显著:短视频平台上的锔瓷直播获得百万点赞,观众们不仅是在观看修复技艺,更是在见证一种对待物品的态度——珍视残缺,尊重时光。传统草木染教程成为社交媒体的流量密码,不是因为人们突然需要自己染布,而是因为在化学染料统治的世界里,那些从植物根茎中提取的天然色彩,提醒着我们与大地之间未曾断绝的联系。

©:乌镇蓝染工坊

正如汉代《乐记》所言:"乐者,天地之和也",当代年轻人正通过非遗重建人与物、人与传统、人与自然的和谐关系。在这个过程中,非遗实现了从"被观看的遗产"到"被体验的艺术"的转变,成为连接过去与现在、个体与集体的文化纽带。

日本民艺之父柳宗悦曾说:"工艺之美是健康之美,是正常之美。"非遗在当代艺术中的价值重塑,本质上是对工具理性时代的审美救赎。既是解药,提醒着被工业化割裂的现代人何为完整的造物;也是毒药,警示着盲目创新可能导致的文化失忆。

在贵州深山的侗寨里,年迈的歌师仍在传授古老的侗族大歌。没有乐谱,没有文字,只有口耳相传的旋律在木楼间回荡。"我们不是在唱歌,"一位歌师这样解释,"我们是在用声音编织祖先的智慧。"当这样的传统被融入当代音乐创作时,完成的不仅是一次艺术采样,更是一场跨越时空的文明对话。

©:侗族大寨

中国高定设计师马可的"无用"系列对此作了最佳注脚。她深入西南少数民族村落,将濒临失传的植物染、马尾绣等工艺融入当代设计,不是简单的元素挪用,而是进行深度的美学转译。这种创作方式就如庄子"技进于道"的思想——在重复的劳作中抵达精神的自由。每一针、每一线,都是修行;每一染、每一织,都是悟道。

©:设计师马克高定系列《无用》

北宋画家郭熙在《林泉高致》中提出"三远"构图法,这种观察世界的独特方式,如今在当代艺术家的非遗转化中得以延续。徐冰将传统水墨精神融入当代装置,徐累让古老缂丝与超现实主义对话——他们将非遗提升至方法论层面,使之成为观察世界的一种方式。

©:艺术家徐冰作品 《背后的故事》

这种转化恰好印证了海德格尔关于"物性"的思考:真正的物不是被使用的对象,而是聚集天、地、神、人的场域。一把紫砂壶不仅是饮茶工具,更是凝聚着泥土记忆、匠人体温和饮茶礼仪的存在之镜;一袭刺绣服饰不仅是衣着,更是承载着千年技艺、地域文化和时代审美的流动画卷。

当代艺术对非遗的再造,正是要让物重新获得这种聚集能力。当我们在美术馆里凝视一件融合传统技艺的当代作品,我们看到的不仅是形式的创新,更是文明记忆的当代显影。物,因此成为连接古今的时光隧道,让消逝的时光在当下重新变得可触可感。

非遗的当代转化,本质上是在构建一种新的文化语法。如同语言学家索绪尔区分"语言"与"言语"那样,非遗为当代艺术提供了深层的结构系统(语言),而每位艺术家的创作则是个别的言说实践(言语)。

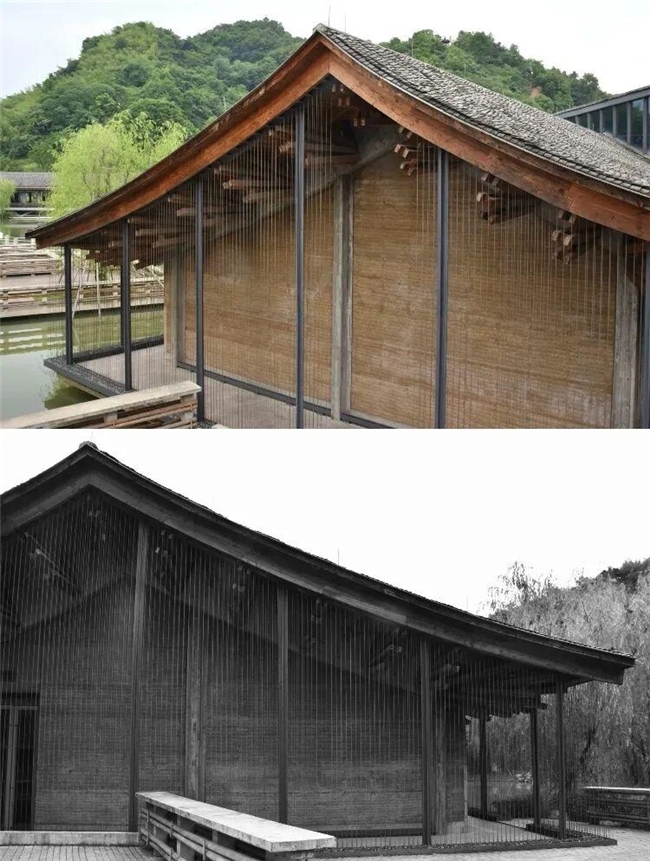

帕慕克曾感叹传统与现代的断裂,但在今天的中国,我们看到另一种可能:传统正通过最当代的形式得以延续。建筑师王澍用回收瓦片重构江南民居,用现代化的建筑语言留住传统中式建筑中的唯美印象——江南雨景。那些被时代抛弃的建筑材料在他的手中重获新生。

©:王澍设计作品《临安博物馆》

这些创作不是对传统的怀旧,而是以非遗为语法,书写关于未来的美学愿景。正如一位学者所言:"我们不是在重复祖先的作品,而是在继续他们未完成的创作。"在这个意义上,每个时代的创作者都是传统的转译者,也是未来的预言家。非遗不再是沉重的遗产,而成为启迪创新的灵感源泉。

真正的创造是生成,是不断突破自身形态的生命冲动。非遗在当代艺术中的复兴,正是这种生成的完美体现——它从历史的深处走来,却指向无限的未来。设计师叶锦添将明清服饰的特点与维多利亚时期裙撑与臀垫的结构相结合,融合东西方服饰之美学,见现代古典之韵味。

©:设计师叶锦添作品《东鹤渐深》于米兰展出

当我们不再把非遗视为过去的遗产,而是作为未来的种子,便真正理解了孔子所说的"温故而知新"的深意。这种转化不是简单的回归,而是通过传统的棱镜,折射出属于这个时代的全新光谱。或许正如艺术史家贡布里希所言:"没有艺术,只有艺术家。"非遗的生命力,终将在每个时代创作者对传统的重新阐释中,获得永恒的当下性。

在这传统与现代的交汇处,我们看到的不仅是一门门技艺的传承,更是一种文明精神的延续。那些历经时光淬炼的美的形式,正在新的时代里,继续书写它们未完成的故事。而我们,都是这个故事的见证者,也是续写者。在这个意义上,非遗的复兴不仅是一场美学的复兴,更是一次文明的再生。