山西晋城,一个四线小城,现存古建筑却有5447处,其中全国重点文物保护单位72处,被誉为“中国古建博物馆”。在这,随处一个玉米地里可能就藏着个辽金的寺庙。

而一场由UCCA Lab在晋城策划的名为“古建新语”的展览里,却几乎没有建筑出现。但仔细看,你会发现,建筑其实无处不在,它变成苍穹、土地。展览没有老套的致敬、复兴,反而充满解构,12位艺术家用当代艺术重新观看古建。

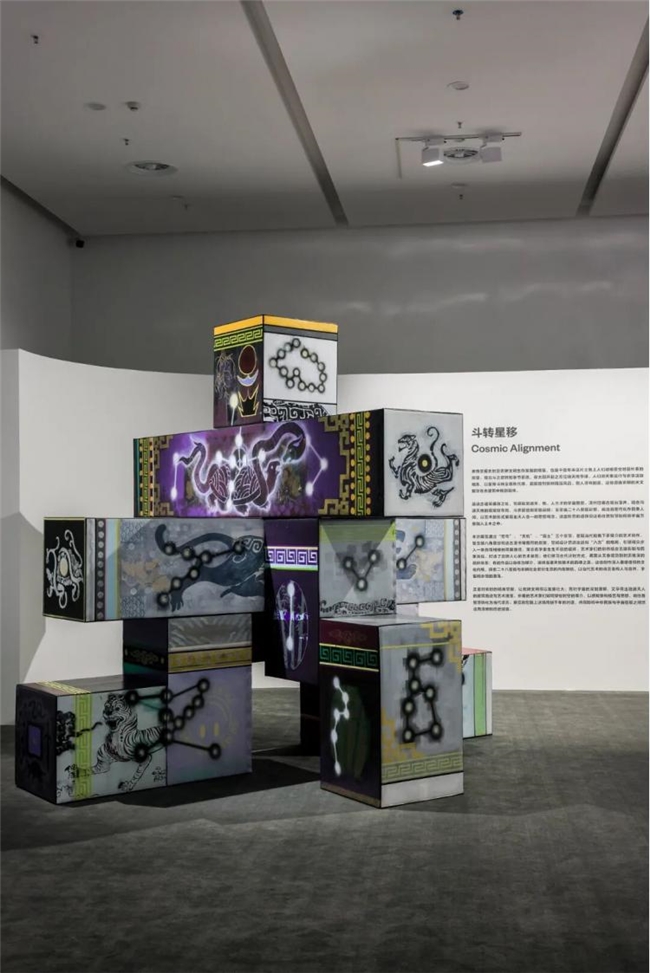

上:晋城“古建新语”当代艺术展——“斗转星移”艺术家群展展览现场,晋城城市体验中心,2025。

下:童昆鸟,《守护》,2025,纸箱、漆。

走进展览现场,几乎看不到实体的古建。只有童昆鸟创作的神兽中,还能看到些斗拱的元素。不过他早已把梁架结构抽离和打乱,作为古建筑基本元素的斗拱被像积木一样组合,上面是四象的图案。

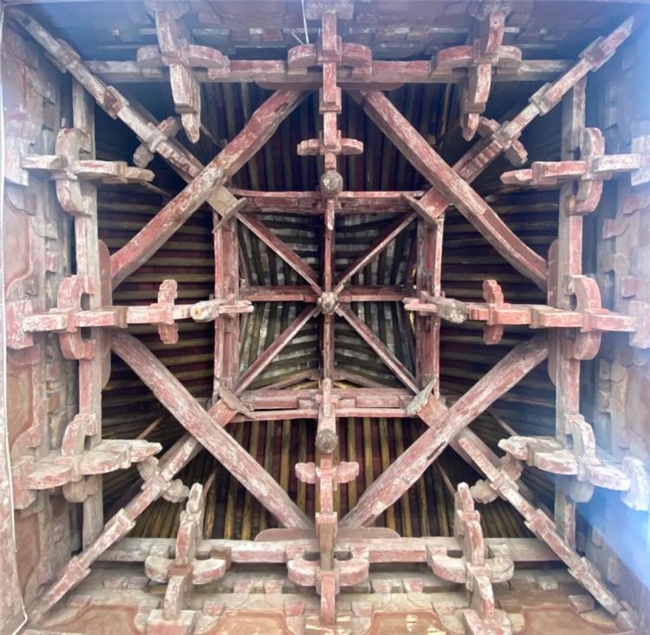

山西晋城冶底岱庙内戏台顶部的藻井。图片由阎洲提供。

上:山西晋城泽州冶底岱庙戏台。戏台、背后的鱼池以及两旁门洞的多动线很有特点。图片由阎洲提供。

下:晋城“古建新语”当代艺术展——“斗转星移”艺术家群展现场。

整个展览的空间布局,如同一座八卦阵,多边形与八边形虚实交错、嵌套共生,构成了空间的主体骨架。

或许俯视与仰望,也可以成为观看这场展览的另一层视角。

艺术家阎洲负责展览的空间设计。实地考察时,他印象最深刻的古建,要属晋城泽州冶底岱庙。展厅八边形造型的最初灵感,就脱胎于他在岱庙看到的戏台藻井,复杂纵横的梁架结构,让他想到汉代的六博棋,一种古代棋类游戏,它的棋盘展现了一种动态的空间方位,或许就来自于古人的宇宙观。

顺着这条线索,阎洲将目光投向了比博局图像更早出现的八角星纹,一种至今仍然存在于生活中的,或许象征着四维八方、春夏秋冬等时空流变的图符。他将这些抽象图符进行大胆的转译:八角星纹转化成立体空间,他还在展墙上设置了连续的门洞,观众在现场如同穿行在庭院里一般。

石至莹作品,晋城“古建新语”当代艺术展——“斗转星移”艺术家群展展览现场,晋城城市体验中心,2025。

陈哲,《星骨仪:九弦角限琴》,2022-2023、黄铜、铝、不锈钢丝。

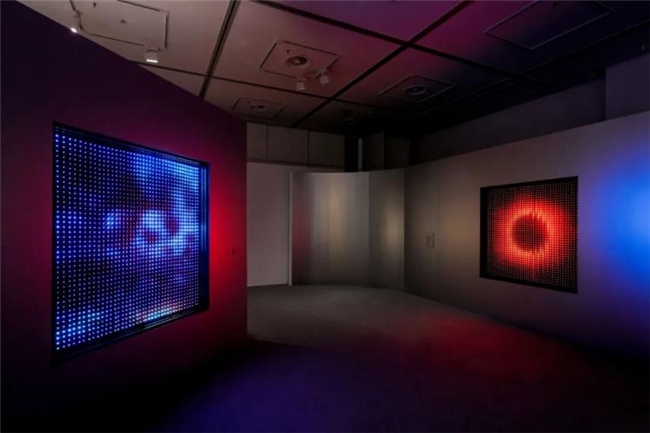

左:加布里埃尔·莱斯特,《幸运日》,2024,LED灯带、视频控制器、铝材,150 x 150 cm;右:加布里埃尔·莱斯特,《晚安》,2024,LED灯带、视频控制器、铝材。

入口处赵潇潇的互动装置,将晋城本地全年的雨水和空气数值转化为白色叶片轻盈的律动和声响。再进去是童昆鸟打乱的斗拱、谢群幻想出的女娲山。一旁石至莹画的飞天,又将人带入古代壁画石窟。

再往里走,王凝慧的影像联结科幻小说《三体》、北宋天文学家的星象观测记录和艺术家亲自设置用来捕捉脉冲星信号的实践;陈哲结合人类颅骨与古天文密码创作的装置,带着远古的神秘;加布里埃尔·莱斯特(Gabriel Lester)的作品则以光——我们感知昼夜最原始的方式——描绘天文奇景。

整个展览呈现出一种“穿行于未来,当下,过往的动态张力。”阎洲说道。人就像是在古代的罗盘上行走,感受着时空的交错。

上:赵潇潇,《云图》,2022,铝、电子元件、碳纤维杆。

下:王凝慧,《角锥体与抛物线II》,2021,高清视频及16毫米胶片转高清视频,18'45'',尺寸可变。

成瑞娴作品,晋城“古建新语”当代艺术展——“斗转星移”艺术家群展展览现场,晋城城市体验中心,2025。

策展人姚梦溪将展览主题定为“斗转星移”。其中的“斗”,既是古建筑的核心构件,也是盛装酒粮的日常器具与计量单位。更巧妙的是,因其形似勺子,“北斗七星”得以命名——古人以斗柄指向确定季节更迭,依循天时,指导农耕。

由此,从具象的建筑到宏大的天文历法,小小的“斗”串联起一个贯通生活与想象的完整宇宙,展现出中国古代建筑背后深邃的世界观与宇宙观。

童昆鸟,《守护》,2025,纸箱、漆。

再看童昆鸟的斗拱装置,俯视它时,才发现其呈“十”字。在甲骨卜辞里边,古人用十字象征四方。艺术家有意用这样的方式来暗示浩瀚星宇与建筑数术之间的奇妙联结。

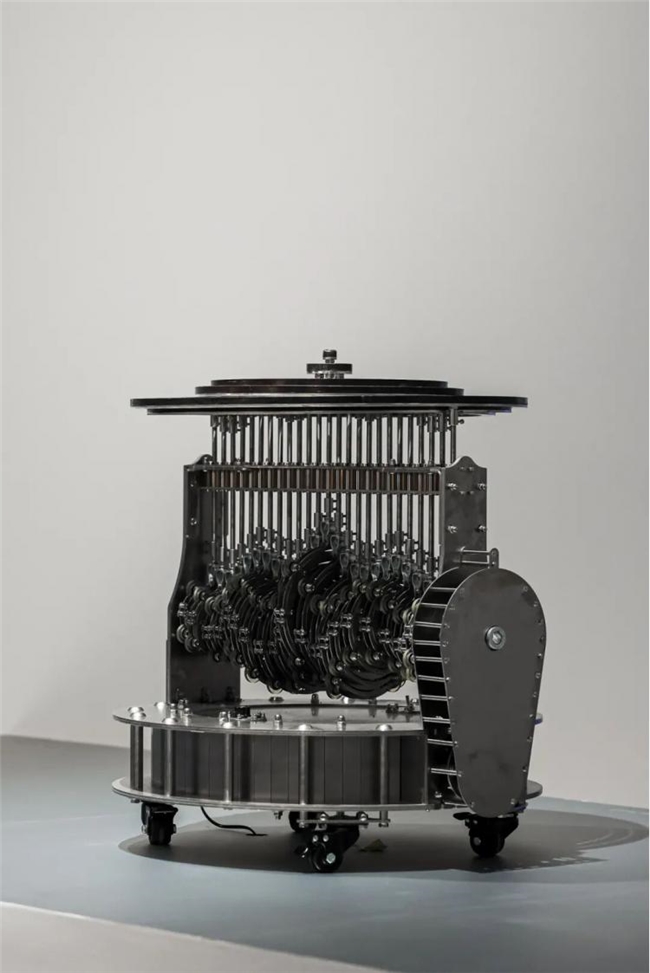

聂士昌,《滴动仪》及局部,2025

各种金属(铁、不锈钢和铜)。

人们从古至今如何观看星空,窥探天机?关于宇宙创世、星象天文的神话传说又有哪些?围绕这些,展览开始越来越“飞”。

今年因为毕业作品备受关注的聂士昌,在这次展览中延续他对古代机械的兴趣。他改造之前创作的滴动仪,把星象的符号加入机器的罗盘,使其成为一个更完整的宇宙系统。

机械运动仿若水滴荡开的涟漪,在同轴圆上,二十四节气的更迭、二十八星宿的轮转、朔望月的循环并置交织。这千年推演而成的阴阳合历,仿佛是一座精密的宇宙时钟。

这次他还和来自晋城的唐铁非遗手工艺人合作,以晋城当地的铸铁工艺来制作这件装置。

叶梓颐作品,晋城“古建新语”当代艺术展——“斗转星移”艺术家群展展览现场,晋城城市体验中心,2025。

叶梓颐,《碎天书》,2025,单频超高清视频 (4K)

黑白、无声,15'。

在星空摄影师叶梓颐这,斗转星移是时间的变化,其更深层的意义在于将我们看到的星空,和古人看到的星空,进行一次对齐。

作品《碎天书》是她用科研级别的设备拍摄的上古时期所记录的一些天象。此次拍摄中,她使用了一台配备受损CMOS传感器的相机,其传感器上的坏点生成出图像上断裂的扫描线,破坏了星图的精确性。这恰好呼应着,天文现象在不同时代的阐释中常被演绎与误读,呈现出片段与阙失的特征。

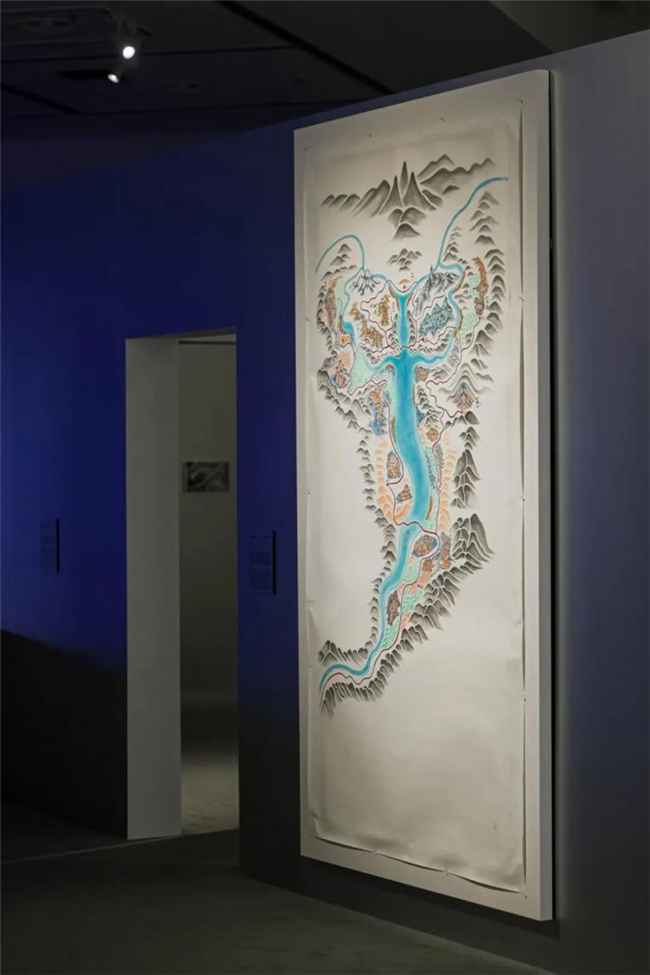

解群,《女娲山遗址地图》,2025,生宣上水墨。

左:解群,《陶网坠》,2025,综合材料(紫砂陶、匣钵土、夹砂白陶、低温陶土、紫铜),尺寸可变;右:解群,《花型产房》,2025,雕塑,红陶、杂土、夹砂白陶、紫铜。

解群的创作,则是一场对神话的考古。

作品构建了一个女娲墓的考古现场。艺术家细致描绘了女娲后人的日常生活:他们如何掘取五色山的不同土壤用于筑堤防洪,用制陶工艺生产工具和日用品。“出土文物”加上有真有假的史料,让一切显得越发真实。

左:解群,《花型产房》(局部)

右:解群,《陶网坠》(局部)

一旁的陶器作为佐证。陶网坠是古代渔网上的工具,不过陶器被艺术家做成花朵形状。花从盛开到衰败,象征着生命的流逝,呼应着“斗转星移”的时间概念。

解群着迷于《山海经》中描绘的那个独立的创世神女娲,而不是后世文本中那个与伏羲成双成对的贤妻女娲。在她看来,女娲虽来自上古传说,但她身上似乎有着很强的现代性。

邬建安在晋城“古建新语”当代艺术展——“第八十天”邬建安个展导览现场。

如果说解群是用考古学、人类学等现代知识想象和书写神话,邬建安对神话的书写更像是场彻底的重构。

走入邬建安的个展“第八十天”,空间被刻意调暗,观众需要等待瞳孔慢慢适应,才能看清如同远古洞穴般的现场。

脚下、头顶,厚重牛皮层层堆叠、悬挂,如同惊涛骇浪,又如冰川悬崖,天地混沌一片。邬建安曾用皮影的造型方式创作,牛皮是他作品中的经典材料之一。古代牛皮制成的鼓,鼓声寓意着联结天地两个世界,在此材料有了更神秘原始的意味。

艺术家邬建安在晋城“古建新语”当代艺术展——“第八十天”邬建安个展布展现场,晋城城市体验中心,2025。摄影:杨长明。

晋城“古建新语”当代艺术展——“第八十天”邬建安个展展览现场,晋城城市体验中心,2025。

只有散落的石头暗示着故事的底本——《女娲补天》。

《女娲补天》曾被记述发生在晋东南地区。邬建安探访过当地的“娲皇窟”(指浮山娲皇窟),他形容其如同半山腰砍出的洞窟,“建筑、洞窟好像让这个古老的神话故事具备了一种特别坚硬的物质载体,一下子就有很强的张力,就是好像极远古、极缥缈的想象,突然变得真实了。”

传说里,女娲补天花了81天,邬建安却偏偏选择了尚未圆满的、未被过多关注的前一天。“就差一天,这个壮举就要完成了,灾难就要接近尾声了。所以第80 天也有一点好像在呼唤一种特别乐观的东西,一些马上就要来临的希望。”

晋城“古建新语”当代艺术展——“第八十天”邬建安个展展览现场,晋城城市体验中心,2025。

此外,邬建安营造的黑暗氛围是一次视觉实验。“整个这展览像是一个开关,我需要关掉一部分东西,然后另一部分东西它就会自动打开。你很明确看见这一个物质实体在这,但是它究竟是什么呢?模糊不清,让人恍惚,这个感觉我觉得特别关键。当我们的理性意识处于一种宕机状态,古老的想象就会被打开、被激活。”

在现场,我们可以放大所有的感官,调动所有的想象,事实上在一片昏暗混沌中,没有标准答案,邬建安甚至也没有写下具体的故事。正如他在采访中多次提到的“神话在每个人心中。”神话就是我们想象世界的方式,你看到的就是你心中所想。留白的神话,给了每个人书写的空间。

展览开幕式演出

纵观整个“古建新语”当代艺术展,几乎没有什么古建出现,但你又感觉它无处不在,一些新的视角正在形成。

邬建安聊道:“古建筑是什么?我们可能会有一堆既定的看法,也有一些标准动作,先读点什么,再看看介绍,听听讲解。我觉得这些都很好,也都没有什么问题,但这也可能产生刻板的理解。如果当代艺术能打破常规,那和古建的对话跟交流就可能带来另外一些新的感受,让古建年轻起来,陌生起来,产生新的生命力。”

文章来源: 一条艺术