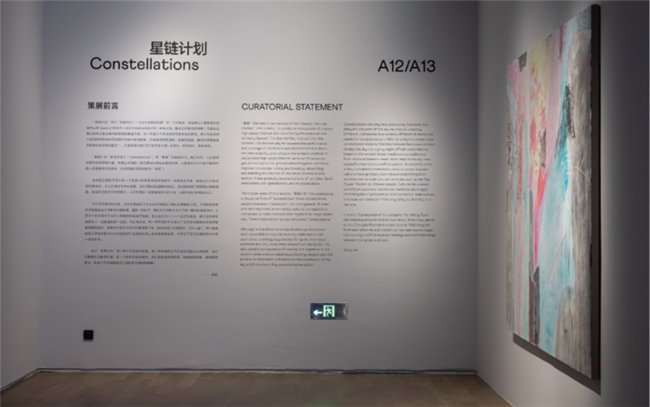

第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆

2024拍摄:意释文化

第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆策展团队

在第六十届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆“美美与共:集”被英文《福布斯》选为“当届威尼斯双年展包括主场馆在内的八大必看展馆”、受到伦敦瓦尔堡研究院院长Bill Sherman等海外学者高度赞扬时,联合策展人姜俊正在展厅中弯腰调试投影角度。这个画面颇有象征意味——一个思想实验室的主人,在用最朴素的方式校准着自己的“结构控制”理念。

这个曾在德国明斯特艺术学院系统学习绘画与影像装置、后来在中国美术学院完成博士和上海同济大学建筑学博士后研究的策展人,从不以话语或主题主导展览,而是用结构来塑造语义张力。“策展不是你想说什么,而是你能搭起怎样的结构,”他说,“策展人要思考的不是‘拼热词’,而是‘做结构性拼接’。”

姜俊的学术和实践路线横跨中德两种语境。从艺术家个案研究到国际双年展的宏大叙事,从城市更新中的公共装置,到青年艺术家的路径陪伴,他以一种历史意识驱动的方法论,将策展从图像组织拓展为制度重构、文化反思、认知方式的干预机制。他对艺术现场极度敏感,又对“结构性思维”有一种几乎偏执的坚守。他的“历史镜像法”不是历史主义,而是一种面对当下时的再认识工具。

姜俊著作《艺术的公共话语》封面

姜俊生于上海,成长于杭州,进入中国美术学院攻读版画专业时,正值中国当代艺术市场大爆发的前夜。“我受的是非常扎实的基础训练,从凹版到木刻,从技法到图像构成,特别注重逻辑和秩序。”在那个以技巧和方法驱动创作的系统中,他习得的是一种对“形式控制”的严苛要求,也是一种隐性的结构思维。

2005年,他赴德国明斯特艺术学院深造。在那里,他的身份开始松动——不再是技法纯熟的版画家,而成为一个需要用德语思考视觉问题的陌生者。他进入明斯特大学官方语言班,通过了DSH德语水平考试,以进入明斯特这所语言门槛极高的美院。“那段时间每天八小时语言课,下课再啃海德格尔的《林中路》原文。德语学习不只是工具,而是文化思维的方式,更是一种自我反思的媒介。”

姜俊《石魄·流虹》

绢本水墨

131x 85cm

2020年作

姜俊《地造》

布面丙烯

200 x 150 cm

2011年作

Bolles+Wilson私人收藏

在明斯特学习期间,他同时进行绘画创作和装置实验,尝试把东方山水构图逻辑与西方写实能力融合。他在就读期间就被科隆画廊Thomas Rehbein看中,曾一度靠卖画维生,拥有明斯特大学校长,Bolles+Wilson建筑事务所这样的收藏家,并被杜塞尔多夫艺术宫博物馆(Museum Kunstpalast)收藏。“画廊老板Thomas说我和其他亚洲留学生不一样——他们大多受到知名西方艺术家的影响,而我像是从另一个地带冒出来的东西。”

正是这种“另一个地带”的身份,让他在后来的策展实践中获得了独特的视角。“今天所有的当代艺术都是基于艺术家的个体经验和其带来的独特地方文化展开的,德国艺术史家贝尔廷的概念‘全球当代’就是地方如何在政治和经济全球化中将本土的美学纳入全球,将全球的艺术形式吸收入本土。”这种“全球地方性”(Glocal)的理解,成为他后来构建展览结构的重要基础。

姜俊在德国留学期间,尼采故居

回国后,他将艺术创作从前台转向后台,进入中国美术学院的“展示文化研究”博士项目。“毕竟我是从实践背景出来的,我虽然喜欢研究,但不愿意远离现场。”他并不承认自己是纯理论型的人,也从来不喜欢在文章中加代表学术性的注脚,“我的问题意识,来自工作室以及社会,而不是图书馆和学院。”在博士期间,他开始写艺术评论,也第一次被邀请策划个展,从“写评论”到“编排现场”,身份自然过渡。

姜俊始终强调“知行合一”四个字:“策展这个词在中文语境中还太轻,像是一个动词。但它应是一个认知方式,是对艺术、社会、观众、制度、语法之间结构性的编排能力。”他的策展路径,正是建立在这种结构意识与实践判断的交叉点上。

朱金石,《宣纸塔》,2024,拍摄:意释文化

第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆策展团队

“我常说展览是一篇空间论文,”姜俊说,“观众进入展厅,是在阅读一个空间叙事,而不是看‘热闹’。”他将展览视为“三维的空间论文”,而非主题合集。他不偏爱大叙事式的文本编排,而倾向于将展览做成一个多点并置、节奏有序的星图系统——作品如节点,语义如轨迹,构架关系才是真正的语言。

“展览对我来说,不是故事合集,而是构架系统,”他强调,“好的展览必须自洽,必须具备‘结构成立感’,不依赖过度的解说就能成立,它诉诸于对观众普遍文化共识的理解,这才叫空间语言。”这种方法论在他的多个策展项目中得以体现,从艺术家个展到大型群展,从公共空间装置到美术馆内的精细化呈现。

在威尼斯双年展中国馆的展览中,面对主办方中国文旅部给出的“美美与共”主题方向,他与团队提出了“集”——物的收集,人的聚集和知识的汇集。

“本次展览的契机来源于王小松院长,他长期组织和策划了‘中国历代绘画大系’。‘中国历代绘画大系’是浙江大学历时19年的项目,旨在将散落全球的中国历代绘画的图像收集成册。虽然这些绘画的物理原件无法回归,但数字图像却可以以图册的形式回归。这一19年的收集过程就点了本次双年展中国馆的题目‘集’。”

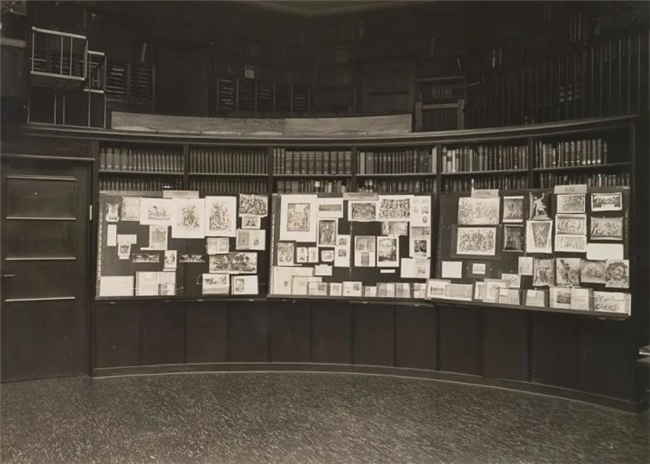

阿比·瓦尔堡,《记忆女神图集》,1927-1929年

他借鉴德国艺术史家瓦尔堡于 20 世纪 20 年代末创作的《记忆女神图集》,将其与中国文人传统中非正式、平等、精神共鸣的雅集理念相勾连,邀约七位艺术家如星群般彼此呼应、互为映照。

“我们用了瓦尔堡《记忆女神图集》的方法。七位艺术家的作品,是一个雅集系统,互为星座。我们在里面植入了霍米·巴巴的‘杂交性’概念,也呼应了萨义德的东方主义批判路径。但这些理论都藏在结构里,不写在墙面上。”

在布展中,姜俊以剧场导演的敏感度处理每一个动线细节。“你怎么安排光线、动线、投影的电线怎么走,每一个小细节都会影响结构的张力。这些结构,会决定观众情绪的波动轨迹。”在展览中的艺术家选择依据中国绘画的七个主题——亭、人物、园林、书法和碑刻、山水、花鸟和塔,分别对应于车建全、焦兴涛、邱振中、施慧、王绍强、汪正虹、朱金石。“他们作品要符合‘传承’的意味,同时也必须是双重参照的,既有中国本土、也有全球维度。”

焦兴涛,《魂·韵》,2024,拍摄:意释文化

第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆策展团队

施慧,书非书系列作品,2024,拍摄:意释文化

第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆策展团队

姜俊追求“视觉、语义以及文化关系的互相作用"而非"氛围的感染力”:“一个展览必须具备自我逻辑,构建自我的新陈代谢。”他不赞成那种“意象堆积”的策展,而主张用“节奏控制”和“结构秩序”来建立语义密度。

他的策展语言深受图像学与剧场理论影响——潘诺夫斯基的图像学、德里达的档案解构、萨义德的东方主义批判、霍米·巴巴的杂交性理论,这些理论不是显性地引经据典,而是他的空间语法体系的“隐身骨架”。

“你看不见这些理论的字面,但你能在展览的结构里感受到它们的张力。”姜俊说,结构不是辅助表达,而就是表达本身,它是意义系统自运转的基础框架。

“第四届中国设计大展及公共艺术专题展”海报

姜俊的另一条学术研究的路径,则更贴近空间、制度与公共性的复杂交织。他的博士论文《社会转型中公共雕塑的嬗变》曾系统分析明斯特雕塑展如何与德国70年代民主、社会组织关系,经济运转机制的转型同步。那不仅仅是艺术史叙事中的形式革命,而是政治和经济制度演化的文化配套。

“博伊斯讲‘社会雕塑’,不是浪漫主义,而是一种社会组织方式,一种艺术营销学的成功。因为只有大家普遍的在公共媒体上讨论一件艺术作品,那么这件艺术作品背后的理念才能被打开,从而改变公共认知,那么社会才得以被雕塑”,这句话成为他理解公共艺术的起点。2023年,在深圳他策划了“第四届中国设计大展及公共艺术专题展”中的“公共艺术板块”板块。他说:“我不喜欢讲城市空间如何美学地再利用,我更关心的是:那些没被讲出来的社会缺失,是不是可以在展览中被折射出来?”他并不相信,“艺术能解决问题”的理想主义,政治、经济和社会的问题要用政治、经济和社会的方式解决,艺术只能“让观众意识到问题仍在”,或使得问题解决的过程得以获得更顺滑的感性的共识。

这种对“问题意识”的坚持,也体现在他对去年威尼斯双年展主题的批判性思考中。面对“处处是外人”这样的全球化话题,他提出了不同的解读:处处是外人本身就是西方中心主义,他者叙事、以及相伴随的百年殖民主义的恶果。

“西方观众一进来,能立刻感受到这是个‘殖民反思’的展览。但很多中国观众其实看不到这一点。因为我们没有接受后殖民批判的教育,但这不代表我们不处理历史,只是用另一种方式处理。我们不是在‘批判’,而是在‘重构视角’。”

“第四届中国设计大展及公共艺术专题展”现场

“第四届中国设计大展及公共艺术专题展”现场

“第四届中国设计大展及公共艺术专题展”现场

“第四届中国设计大展及公共艺术专题展”现场

中国馆要带给全球观众应该是另一种基于多元和差异的理解——和而不同,即“美美与共”的英文翻译“在多元中的和谐”(Harmony in diversity)。在比较西方公共领域(哈贝马斯,《公共领域的结构转型》)时,姜俊将中国当代的“公共性实践”定义为“内部协商式”:“我们的政治生活不是西方对抗式和选战式的,我们的公共性更像是在政府和社会构建的协商机制下的内部沟通和博弈(黄冬娅,《在体制内游说:政策过程中的政商关系研究),因此与西方选战式的公共议题营销不同,基于协商的政治生活使得当代中国艺术的批判性缺乏社会基础和支持土壤,它相反越来越偏向补偿性,即我们所谓的诗和远方。在一个鼓励无讼的古代社会中,批判性的弱化也是中国艺术几千年的传统。”

对于中国民营美术馆的结构困境,他也早有预判。“2018年我写过文章提醒,艺术系统对地产的依赖结构迟早会中断。”如今美术馆频频闭馆,他并不悲观,“这是一个系统自我调整的过程,曾经的地产和艺术的联合更关注地产增值,艺术只是噱头,而今天人们总算把注意力转移到艺术本体价值之上了。”

对于美术馆的体制变革,他提出“多元财务运营机制”,将西方理事会制度与中国“圈层文化”结合,建立一个多元支持、文化共识为前提的合作系统。“策展人不仅要做内容,更要理解制度——结构一定比表达重要。”

2025年第五届杭州纤维艺术三年展 海报

姜俊近年来提出的“星图策展法”,是一种反线性、去中心化的策展逻辑。不是以主题牵头、案例支撑,而是通过“语义密度”的星体分布,使观众在多向阅读中建立自我路径。

“每件作品像星球,有引力,也有排斥。策展人不是主线编剧,而是轨道建构者。”他说。2025年的“杭州纤维艺术三年展”,他以“重构星座”(Re-constellation)为题,将展览从主题统领结构中解放出来。

这种方法论在他的各类展览中得到了反复验证。他精心选择的艺术家作品,试图形成一个有机的“星图系统”:每件作品既有独立的表达力,又与其他作品形成结构性的对话关系。比如在某个艺术家个展中,他会将不同时期的作品按照非线性的逻辑重新组织,让观众在行走中发现作品之间的内在联系。

在国际平台上,姜俊展现出了对中国当代性的深刻理解。他将中国式现代化视为一种“三个传统”的有机的融合(甘阳,《新时代的“通三统”── 三种传统的融会与中华文明的复兴》),这种融合在威尼斯双年展中国馆的展览结构中得到了巧妙体现:“对传统文献档案的展示回应了古代传统(保守主义);艺术家个人创作回应了改革开放后的全球化(自由主义);艺术家的聚集,围绕一个主题共同创作又回应了集体性的传统(共产主义)。而对瓦尔堡图像学方法的引用使得三个传统被有机地联动起来。”

正如瓦尔堡在其《记忆女神图集》中所展示的,瓦尔堡希望在全球各种跨文化、跨历史和跨地域的图像背后,找出人类的共通性。姜俊借用这一方法论,将中国当代艺术的表达从简单的文化展示或政治表态中解放出来,通过艺术语言的结构编排,呈现出一种复杂而有机的当代性映射。

“时间引力— 2023成都双年展”姜俊策划板块现场

“时间引力— 2023成都双年展”姜俊策划板块现场

“时间引力— 2023成都双年展”姜俊策划板块现场

“时间引力— 2023成都双年展”姜俊策划板块现场

“最后他们的作品都是系列性展示,有无限变奏的可能。”这种“无限变奏”正是他星图策展法的核心——不是固定的主题阐释,而是动态的结构生成。面对网友的调笑,他坦然承认:“我们的方案在国内甚至被网友调笑为:既要、也要、还要。这一总结我觉得一点也没错,至于最后是不是反而平庸了,仁者见仁智者见智。”

但国际学术界的反应证明了这种结构编排的有效性。“所有有艺术史背景的西方学者和策展人都对我们的工作表示肯定和赞赏,特别是我们用’大系‘柔性地点出了’殖民掠夺‘和’文物回归‘的问题,以及对于《记忆女神图集》和当代艺术巧妙的连接。”

在他看来,这种成功并非偶然,而是基于对全球艺术语境的深刻理解。“此次我们在展示中选择的数字图像都是流落在海外的作品。这一选择揭露了过去200年西方殖民主义所推动的全球化和现代化。”这种“柔性”的批判方式,避免了直接的政治对抗,而是通过结构性的展示让观众自行得出结论。

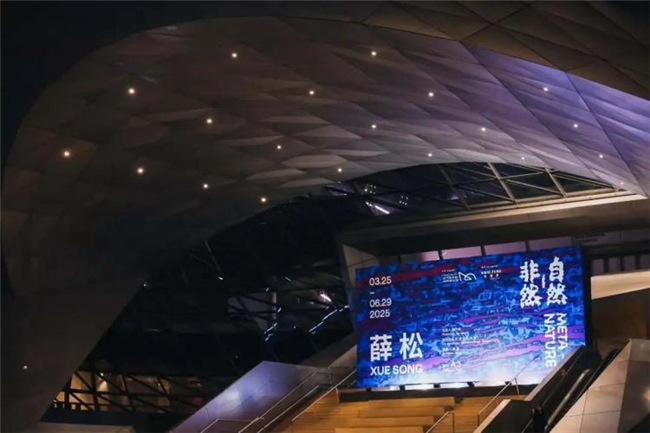

“薛松:自然-非然”开幕现场

“薛松:自然-非然”开幕四位主礼嘉宾

(左一起):深圳当代艺术与城市规划馆馆长颜为昕、艺术家薛松

季丰轩画廊创办人及总监季玉年、策展人姜俊

艺术家薛松个展“薛松:自然-非然”现场

当姜俊的策展项目获得国际认可时,他已经在思考更深层的问题。“展览的成功只是第一步,”他说,“真正的挑战是如何让这种结构思维延伸到整个艺术生态的构建中。”

“我一直觉得,中国艺术真正的结构问题,不在语言上,而在机制层面。我们还没有一套稳定的艺术生态支持系统。”他直言不讳地指出,“要让中国艺术’走出去‘,得先把内部结构理顺。否则出去了,也是空架子,没落点。”

基于这种认识,姜俊开始重新定义自己的角色。“策展是一个被发明出来的职业,”他说,“不是‘艺术作品的管理员’,而是结构的搭建者。”在他看来,“一个好的策展人,不只是内容组织者,更要成为文化生态的设计师。就像哈拉德·塞曼当年提出‘展览制作人’(Ausstellungsmacher)的身份,我们这一代,可能该发明的是‘艺术生态架构师’?”

这种角色扩展的具体实践也体现在他在四川美术学院的工作,可以被理解为是“艺术家孵化计划”。每次在造型学院的工作坊中都有年轻的学生和艺术家将作品带来,和姜俊展开讨论。“现在的年轻艺术家,光会创作还不够。你要清楚自己在整个系统中扮演什么角色、自己的生态位、服务的目标人群”,他对年轻艺术家说,“不是说你要去迎合市场,而是要理解自己和社会的关系。”

艺术家肖恩·斯库利个展“崇高与虚空”现场

艺术家肖恩·斯库利个展“崇高与虚空”现场

艺术家肖恩·斯库利个展“崇高与虚空”现场

在这些孵化中,姜俊提供的不是传统的作品评点。“我帮他们做的,是结构反馈、路径预测、语法梳理,而不是一味点评作品‘好不好看’。”这种孵化方式直接来自他在多年策展实践中获得的国际视野和结构经验。

作为浙江省创意设计协会艺术经济专委会的理事长姜俊对艺术产业结构的理解,同样体现了他的结构思维。“艺术不是不能产业化,问题在于机制,”他说,“未来是不可知的,艺术的概念、性质、展示方式和消费方式都可能发生变革。泡泡玛特的成功给我带来了一个问题,说明结构能重组价值链,IP属性的小雕塑通过盲盒逻辑进入流通,是一种结构性的重新安排。它会从雕塑玩具变成艺术吗?它和潮流艺术,波普艺术的关系又是什么?”他强调,“我关注的不是作品或产品的‘卖不卖’,而是‘结构成不成立’。如果一件作品能嵌入合理结构,被共识为艺术,它就能产生艺术的审美和经济价值。”

面对当下艺术界的浮躁现象,姜俊保持着冷静的判断。“我特别讨厌无效内卷。策展没想清楚结构,我就不做;文章没写出新的东西,我就不写。”他的工作节奏反映了这种原则:平时大部分时间都在读书、旅行、授课,比起社交,更看重网络构架上的进展。这种看似“难搞"的工作方式,恰恰体现了他对认知升级的执着追求——不是拒绝合作,而是在为思维的交锋设置门槛。”出差虽然多,但都与结构推进挂钩,不做‘无效社交’。

艺术家肖恩·斯库利与策展人姜俊合照

从威尼斯双年展中国馆的《记忆女神图集》到杭州纤维艺术三年展的“星图重构”,从艺术家个案研究到公共空间的制度介入,姜俊始终在一条独特的路径上行走——他不是在编织某种风格化的策展语言,而是在构建一种结构性的知识方式,一种与艺术制度、公共空间、文化资源深度缠绕的系统思维。

他用“结构主义策展”抵抗策展职业在当代语境中日益被内容消解、工具化的风险。他不是展览的“装配工”,而是艺术系统中的“架构师”。姜俊的策展实践,是一种嵌入结构系统之中的长线部署。他相信空间可以叙述,但叙述必须有结构;他相信图像可以组织,但组织必须有逻辑;他相信策展可以转化现实,但转化必须有节奏——这构成了他所定义的“空间论文”,也是他用以介入公共性的结构工具。

“化作通变:第七届广州三年展”姜俊策划板块现场

“化作通变:第七届广州三年展”姜俊策划板块现场

“化作通变:第七届广州三年展”姜俊策划板块现场

他的策展不是在场景里提问,而是在结构中提出命题;不是在图像中摆布,而是在时间与制度的裂缝中搭建支点。无论是明斯特雕塑项目展对民主进程的回声,还是威尼斯“雅集”对后殖民话语的结构回应,抑或是成都“城市褶皱”对城乡边界的系统剖解,每一次策展行为,都是一次历史与现实的结构对撞。

很明显,姜俊正在策展职业内部,开凿出另一种可能的路径:不靠讲述定义自己,而是靠结构成立度证明存在价值。这种以历史为镜像、以结构为语言、以公共性为目标的策展实践,正在悄然书写一种新的艺术未来。

我想,他不是某一类展览的策展人,而是某一种结构变革的构造者。也许正如他自己所言——“我们这一代,可能要重新发明策展人这个身份。”

文章来源: 芭莎艺术in