厉槟源,中国当代艺术界一个特殊的名字。2011年,从中央美术学院雕塑系毕业后,他曾是个暂住北京的游民:禽流感沸沸扬扬,他去三里屯遛鸡;躁动的夏日夜晚,他跑到望京“夜奔”;最疯狂的时期,他办展览告诉全世界他“有病”;一个人大白天在城乡结合部蹦迪,宣布自己“不放弃治疗”……

30岁之后的厉槟源,开始在故乡与异国之间折返:背着手写的工作室牌子出走北京,回到湖南的家,用河流和瀑布做作品;他去中俄的边境,记录自己在雪原上的行踪;他在意大利的古城,随钟声响起不断站立……

35岁后,厉槟源的作品数量明显减少,除了自我雕塑式的表演,他开始了实验影像的新试验,不再凭冲劲回应创作的紧迫感,他学会了等待,也开始了回馈。

1985年出生的厉槟源,今年刚好40岁。6月,他迄今的最大个展由崔灿灿策划,在北京松美术馆开幕,涵盖了绘画、雕塑、摄影、影像、行为近70件作品。厉槟源是如何不断“成为厉槟源”的?我们在展览开幕的第二日,和他聊了聊。

厉槟源个展“成为厉槟源”展览现场

松美术馆,北京,2025

图片由松美术馆提供

2014年,厉槟源在北京黑桥村的废墟里翻出了一块木牌,用黑油漆喷上了“厉槟源工作室”,把牌子砸进荒地外的围墙上,煞有介事宣示着自己的领地。

“厉槟源工作室”以这样的方式存在了七八年,直到和黑桥村一起消失。在此期间,他曾背着这块破牌子,从那片废墟出发,花4个多小时步行穿越大半个北京城。

此时的厉槟源29岁,从央美雕塑系毕业两年,他没有像模像样地搞创作,成了一个主动放弃“工作室”的艺术家,把自己剥夺得只剩下一具身体。失去了艺术家特权的厉槟源,变得和任何一个走在街上的人一样——他自由了。

《缓冲》,2016,行为纪录,单频录像,252′16″/225′39″

图片由艺术家厉槟源提供

从此以后,他的所到之处都可以为他所用、被他占领或是被他留下痕迹,用他个人紧迫的时间扑向或近或远的永恒。生猛的、悲剧的、诗意的。

之后的几年间,厉槟源不断出走北京,一边回到故乡蓝山县安家,一边去往世界各地。对他来说,只是让时间流经身体,就是在做一件叫作“厉槟源”的作品。日常和艺术之间深刻的割裂,被他用身子软呼呼地挡住了。

《臭水沟的春天》,2013,行为纪录,单频录像,2′17″

图片由艺术家厉槟源提供

“成为厉槟源”的展览上,与静谧宏大的新作品相对的,是厉槟源毕业后的创作,他把自己当成实验对象,面对自己“有多无知,就有多新奇”。那是个不屑一顾四处撒野、才华横溢夜不能寐的阶段:

望京夜奔、三里屯遛鸡、地铁上刷牙洗脸刮胡子、对着臭水沟放烟花……夜里电闪雷鸣下暴雨,他扛着画板出门淋雨写生;发现路边倒着一个醉汉,他并肩躺下等人睡醒。

《无间》,2010,行为纪录,单频录像,2′28″

图片由艺术家厉槟源提供

他像一只小小的永动机,在艺术和生活之间兴风作浪,用所有人都能动用的、自己的身体,在内在的抑或外在的力的驱使下,活出小兽一般的状态,对抗着看似正常的生活秩序,用身体撞击出生命荒诞的一面。

2013年,一场展览“我有病”公开了28岁厉槟源超前的精神状态,今天再看厉槟源曾自认有病的姿态,实则是一份对生活出奇的清醒,这份清醒没有让他陷入虚无,反而激发出他创建一种充满激情的、个人浪漫的生活。

厉槟源个展“成为厉槟源”展览现场

松美术馆,北京,2025

图片由松美术馆提供

随着年龄的渐长,每每回到故乡蓝山,厉槟源的身体都蠢蠢欲动,积蓄着表达欲。直到32岁那年,厉槟源和老家门口的一条河“干”上了。

就在这条河里,厉肇旺第一次教儿子学会了游泳,这是他第一次很正式地教儿子一项求生的本领。对于这片养育他的乡土和乡亲,厉槟源有太多话想说,但他说得很克制。

《画板 100×40》,2017,行为纪录,单频录像,8′56″

图片由艺术家厉槟源提供

《画板 90×60》,2017,行为纪录,单频录像,4′38″

图片由艺术家厉槟源提供

2017年,厉槟源影像记录了自己三次和洪水“肉搏”的过程。他用身体顶着画板请河“作画”一吐为快,画板在浪涛面前小得像片木屑;击落在画板上的水流,不过是一条河微不足道的一部分。倘若把这个世界上最昂贵的画作,放在厉槟源家门口流经的豁口,也会瞬间被吞没。

除了试图让河流绘画,厉槟源还试图逆流而上。他在泥沙俱下的河口激流勇进,仅仅3分钟就丧失体力,被湍急的河水击退。

《洪流》,2017,行为纪录,单频录像,3′08″

图片由艺术家厉槟源提供

西西弗斯不断把巨石推上山后滚落,厉槟源不断在浪里前行又节节败退,看厉槟源失败是过瘾的、解恨的,更是美妙的,他把别人脑子里一闪而过的疯狂念头,变成疯狂的现实,哪怕短暂,但他一定尽力了。

流经厉槟源身体的这条河,在此之前已经流淌了千百年,他在这条河的见证下,从一个毛头小子长成一个男人,从曾经努力考学离开山河相依的家出去看大海,到现在每每归来都感慨万千,唯有诗经典籍才携带着能够与自然抗衡的永恒之力。

《阻断》,2019-2021,行为纪录,单频录像,15′59″

图片由艺术家厉槟源提供

一个人终其一生拼尽全力,能在世界上留下多少痕迹?这种痕迹又能保留多长时间?

厉槟源给自己设定的对手太强了,所以他的失败是必然的,短暂的成功只有被记录下来才算作数。企图用有限丈量无垠是可笑的,但唯有不问前程地投身,才可以不承认自己的失败。

厉槟源个展“成为厉槟源”展览现场

松美术馆,北京,2025

图片由松美术馆提供

《引力》,2013,行为纪录,单频录像,7′47″

图片由艺术家厉槟源提供

“成为厉槟源”的展览现场,占据一面墙的影像《引力》让人难以忽视,横陈着的一张脸,几乎占满屏幕。

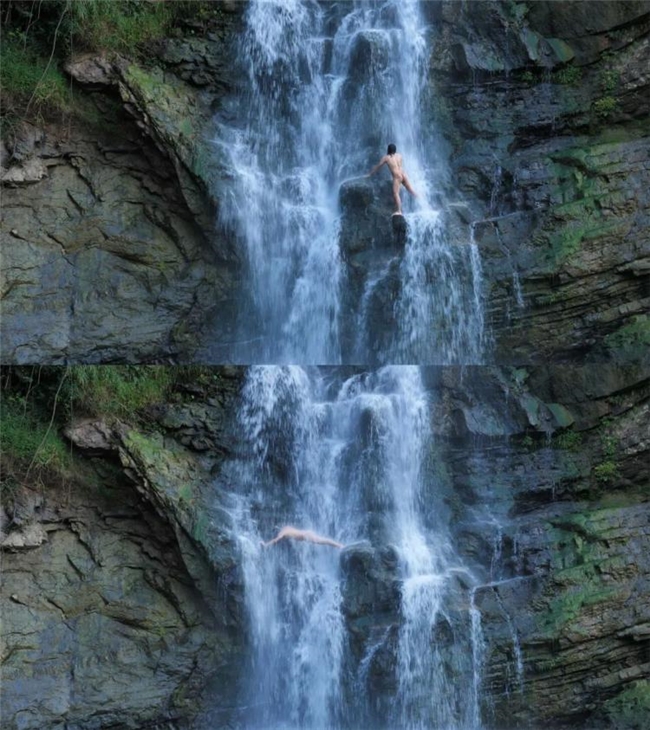

厉槟源在北京怀柔郊外的水坝附近,找到一堵紧挨着瀑布的砖墙,他用侧腰抵住围墙上端的矮柱,保持这个悬空的姿势近8分钟,瀑布揽起的风经过他的身体,稍有不慎就会跌落。

但他选择把镜头聚焦在脸上,让苦难出画,只留下看似平静的面孔和身后飞溅的水花;镜头之外,他在拼命地保持平衡,和地心引力做对抗。

厉槟源个展“成为厉槟源”展览现场

松美术馆,北京,2025

图片由松美术馆提供

《火把》,2023,行为录像,54′51″

图片由艺术家厉槟源提供

创作了《火把》的厉槟源38岁。和十年前的《引力》截然相反,这一次,他把自己置身黑暗的瀑布里,伸手高举一只火把,维持了这个姿势54分51秒。

或许是为了点亮一颗在瀑布上燃烧的星星,他迎头接受流水的暴击,把面孔隐藏在水幕之下。表情一旦被抹去,他的行动便从苦难的表演,转向了精神的塑像,站在瀑布下的人,成了活着的纪念碑。

《引力》到《火把》看似简单的“显”与“隐”的改变,潜藏着厉槟源十年间创作方法的转向,从镜头前的身体演绎倒置因果,到融入自然的呼吸韵律之中。

2012年,厉槟源在京郊一处废弃的天桥下倒立,拍摄了一张名为《环形剧场》的行为照片,去年,他为美术馆个展创作的新作《环形剧场#2》,是他在云南玉溪的废弃工厂里进行的。

厉槟源用绳子把自己挂起来,手臂和点燃的绳索连成线,在空中组成一个燃烧的倒三角,穿过建筑巨大的圆形天井,看起来既危险又充满戏剧色彩。直到两根绳子被烧断,落地的瞬间,他还意外摔断了两根手指。

《环形剧场 #2》,2024,行为纪录,单频录像,3′35″

图片由艺术家厉槟源提供

厉槟源说,自己做行为艺术最初是受到审美想象的驱使,“我想把脑海里的形象做出来,因为我被这种想象召唤了、吸引了、占据了,我变成了去做的意志。”他比旁人更清楚,把自己毫无保留地交出去,是一件很危险的事情。“没有任何迟疑,过程伴随着失控,完全在那种创作的状态里,我就必须那么做”。

这种“必须如此”的原生冲动,无论在厉槟源的20岁、30岁还是40岁,都未见其衰弱的迹象,只不过逐渐以更缓慢的节奏释放出来。从过去的“无论如何都要立即开干”,到现在“再等一等、再想一想,一步一步慢慢来”,厉槟源内在的转变,让他的作品面貌朝向了更加开阔与广袤之处。

《失语症》,2022-2023,实验短片,30′00″

图片由艺术家厉槟源提供

2022至2023年,花两年时间剪辑完成的实验短片《失语症》,由厉槟源、仁科、茂涛共同主演,在一层展厅一间独立的放映室播放。燃烧着火焰的绳索和火把,被海浪拍打的沙滩和身体……影片中的三人没有任何言语交流 ,只用现场几件简单的物品,在海边废弃的楼房里,在礁石上、海浪中,完成了从白昼到黑夜的即兴表演。

这是厉槟源的作品中首次出现了“合谋”。三人穿着相同的制服,在影片里或一字排列,或组成三角形,或在广角镜头中连成圆形。有时,由一人主动担纲引领者的角色,大多时候,他们彼此支持、共历苦难。

《失语症》,2022-2023,实验短片,30′00″

图片由艺术家厉槟源提供

曾经,厉槟源总是敏锐地行动,展现社会向个人施加作用力后的反应,抑或,在个人与自然之间建立短暂又永恒的、诗意而平等的联系。《失语症》是第一次,具体的人与人之间的关系大于个人的存在,成为厉槟源作品的主题。

早在2014年,厉槟源就开始用便携DV拍摄纪录片,这些影像从未展出过。2016年后,厉槟源以演员的身份参演了雎安奇的电影《失踪的警察》和《钻的人》,以及胡波的电影《大象席地而坐》(2018年上映),这些经验让厉槟源了解到电影的拍摄方法和制作流程,曾经埋下的实验影像的创作种子,从2020年开始逐渐发芽。

《建造美术馆》,2020-2022,实验电影,72′00″

图片由艺术家厉槟源提供

2020年7月,厉槟源以工人的身份与南京的建筑施工队签订劳动合同,加入了南京一家美术馆的建设队伍中,在200多米的高空中持续工作了2个月。每天和工人一起上班、一起吃盒饭,一起操作手提钻和夯实机,搅拌、浇注、整平混凝土,铺设防潮层、湿润地板……这些不带任何表演的单调劳作,都被镜头记录下来。

在工作的间隙,总有一些超越日常的时刻被厉槟源捕捉到,当工作结束、施工队离开,留下一片空旷的施工现场,他回到了一种闲散的状态,现场有着明确功能的工具,变成他即兴演出的道具。

这些平常又不寻常的片段,穿插在汗水打湿工作服、被馒头噎到干呕和累到眩晕之间,被梳理成12个章节,在《建造美术馆》中以一种绵延的方式呈现,于钢筋混凝土的建筑实体之“重”,展现了一种超越了物质的轻盈。

《最后一封信》,2020,纪录片,14′10″

图片由艺术家厉槟源提供

厉槟源从小是被爸爸带大的,父亲脾气暴躁,对他很严格,这让他从小没少挨打,性格内向也不爱表达。从他回忆起父亲种种“事迹”的口吻里,可以听出厉槟源对父亲的复杂情感:既崇拜,又带着面对强悍敌人般的恐惧。

“我很小的时候,家里摆满了各种器皿,他天天在家,要么就披着棉袄在火坑前看书,要么就做好多不同的实验”……“他是高中毕业的学历,但能把一本很厚的化学书研究得很透”……“他发明了很多好玩的东西,曾经一个负责专利申请的人在我家住了几天,我爸向对方演示了他的各种发明。”

“我爸还有一个绝活。我们村的同学每天上学都经过我家,有时候他会在家门口表演接菜刀,把刚磨出利刃的大刀一次次往天上扔,再一次次徒手接住,扔多少次都没失手过,太果断了。那种人刀合一的状态,看得我们一愣一愣的。”

这种出人意料、一气呵成的决心与自信,在厉槟源成为“厉槟源”以前,是厉槟源对父亲的继承与叛逃。

《自由耕种》,2014,行为纪录,单频录像,5′02″

图片由艺术家厉槟源提供

每次回家,厉槟源都会把父亲的遗物翻出来看,“很好奇他经历了什么,他去世的原因一直是个谜”。

2019年,广州当时的非营利艺术空间观察社请他去做一个项目,他就又开始思考,如何处理对父亲积蓄了数十年的感受。《自由耕种》源于厉槟源在法律上继承了父亲厉肇旺名下的责任田,和父亲有一定关系,但不太具体,“我就想去爸爸最后生活的城市东莞,完成一件事情”。

《自由耕种》,2014,行为纪录,单频录像,5′02″

图片由艺术家厉槟源提供

1999年的清明节,厉槟源一大家人赶到东莞,他说,“父亲已经在冰柜里,所有的事情都发生了。法医查不出什么,那时候也没有摄像头。”

厉槟源的父亲当时给一家玩具厂当保安,在宿舍被发现后,工厂对他的家人没有任何赔偿,工资也没结完,“我妈气不过,跑去找老板讨说法,结果被保安扔在马路上。那段时间我妈经常晕过去,那年我14岁。

“整件事情我消化不了,成了一个心结、一层阴影。”

《2CM》,2017,行为纪录,单频录像,6′01″

图片由艺术家厉槟源提供

但是画画这个事情,是厉槟源得到父亲认可后的选择。初中学校有画室,每天放学,他就趴在教室窗户上,看高年级的学生画画,老师看他感兴趣,就叫他进去一起画。

“美术老师鼓励我学画,但要交几十块的材料费,在当时够我们家花一星期。我妈说她没什么意见,要我问一下我爸同不同意”。

厉槟源和父亲约好,清明节前通个电话,爸爸从东莞的玩具厂打到村里的小卖店,那里有一部全村唯一的公用电话。

电话里,厉肇旺很快就同意了:“你喜欢就去学”。厉槟源告诉我们,接到这通电话的时间,也快到父亲寄出最后一封家信的时间了。

《2CM》在“成为厉槟源”展览现场

松美术馆,北京,2025

图片由松美术馆提供

“1999年3月30日,我爸寄出了最后一封家信。他在那封信里写了,原本清明节他是要回来的,因为同事回老家,他替同事值班,回不来了。没过两天他就出事了,那年我14岁,他36岁。”

2020年,厉槟源把36岁父亲写的信,从湖南老家带去了东莞,找了36名保安教他用粤语读信。在《最后一封信》里,厉槟源穿着90年代的制服,和保安并排站着,保安念一句,他就跟着念一句。

这件作品被放在了整场展览的最深处,和2014年的《自由耕种》相对,中间隔着厉槟源在母亲的帮助下拍摄的《2CM》。爸爸、妈妈和我,在“成为厉槟源”的过程中,用这样的方式团聚了。

“成为厉槟源”展览现场

松美术馆,北京,2025

图片由松美术馆提供

走进松美术馆的展厅,地板上的木箱被不规则的石子垫高,一齐歪斜着往前,连成一条发光的“影像之河”,将观众的路径引向右侧。展览“成为厉槟源”,是从这条河开始的。

这件厉槟源从毕业创作至今的影像《直到桥梁坍塌》,是他跨度最长的一件作品,共包含14支影像。2012年起,他每年回家都会视频记录自己在桥上“翻滚”。

每支影像都构图相似:正对着水泥桥,河流横穿而过。厉槟源的身影忽大忽小,不断在桥上侧手翻,从27岁到40岁,远远望去,十三年的时光忽明忽暗,他把郁郁葱葱“翻滚”成稀疏凋敝,如此循环往复,好像不知疲惫。

《直到桥梁坍塌》,2012年至今,行为纪录,单频录像10′44″/17′45″/13′23″/15′02″/16′11″/12′06″/11′03″/16′51″/15′37″/12′15″/09′30″/14′55″/14′43″/13′45″

图片由艺术家厉槟源提供

厉槟源说,这是一件关于“等待”的作品,他的身体和桥梁都在时间的河流中被塑造,直到身体会衰老、桥梁会坍塌。

正如沿着《直到桥梁坍塌》往前走时,会在墙上找到这样的句子:“一条河流从不怕变成海”。

在这一场创作跨度近17年的展览里,“成为厉槟源”意味着他在每一次行动中触摸现实的瞬间,也重新认识了自己。观众也被邀请进入——见证厉槟源的形成,甚至在精神上“成为”他的一部分,带着一种个人史与时代史交织的隐喻。

厉槟源个展“成为厉槟源”展览现场

松美术馆,北京,2025

图片由松美术馆提供

厉槟源说,把自己所获取的完整地交出来,他才会完整。“把自我这部分做好,我来到这个世界上,就很完美、很满足了”。

“某一部分人看到我的作品可能会受到激励,会更加坚持自己某一部分的选择,这是很有意义的。虽然可能只有一点点,但是很珍贵。不一定每个人都感觉得到,没关系。”

展览临近末尾,厉槟源在墙壁上留下了这样一句话:“这不是一个成功艺术家的故事,当然,我也不会标榜我的失败——请勿模仿。”

《我愿意成为它的意志》,2022,行为照片

图片由艺术家厉槟源提供

厉槟源为何?他的行动既是对社会的敏感回应,也是对自身生命状态的持续探测。他用身体对抗冷漠的观看机制,用看似徒劳行为揭示被遮蔽的现实逻辑。

厉槟源为何如此?或许因为他相信,行动本身能够突破语言与图像的惰性,让个体重新在物理世界中获得能动性。这是一种反抗消解的实践,一种拒绝被固定化、标签化的抵抗姿态。

因此,“成为厉槟源”是一种未曾停止的行为哲学——在每一个“成为”的瞬间被再次唤醒的时候,在每一个“结束”被再次打开的时候,在身体与世界的持续摩擦之中,不断生成新的问题、能量与行动的可能。

“成为厉槟源”,是用一种历史观看待一个人,书写如何成为“我”的唯一一部自传。

《分解》开幕现场表演

松美术馆,北京,2025

文章来源: 一条艺术