王画“画的巨屋”展览现场,柏林

“展览中,我描述的是在社会发展过程中人类和动植物的异化。”王画在采访中多次提到这个信息。她的“异化”概念并非抽象哲学,而是具象为日常的生存体验——超市里剥离生长痕迹的农产品、社交媒体上被简化为符号的动物,以及人类自身在技术裹挟下的变形记……

这种异化在她早期的创作中已经有所体现。2017年,展览“⼩心,他们走了”中出现了她具有标志性的“钩子”“锁链”意象,彼时这两者以陶瓷、树脂、玻璃,甚至冰等材质呈现,很直观地指向肉体、精神与客观世界间的勾连;2019年底,“叙事性蔬果”系列作品以纯白的蔬果叠加出日常无色无味、不做掩饰的真实;2020年展览“在静默中唱着”中,她用竹子表现作品中反复出现的元素“环环相扣”,圆环以层层叠叠的方式链接彼此,在轴承的带动下呼吸,自然的概念在此拓展,人类改造的痕迹也正在加深。

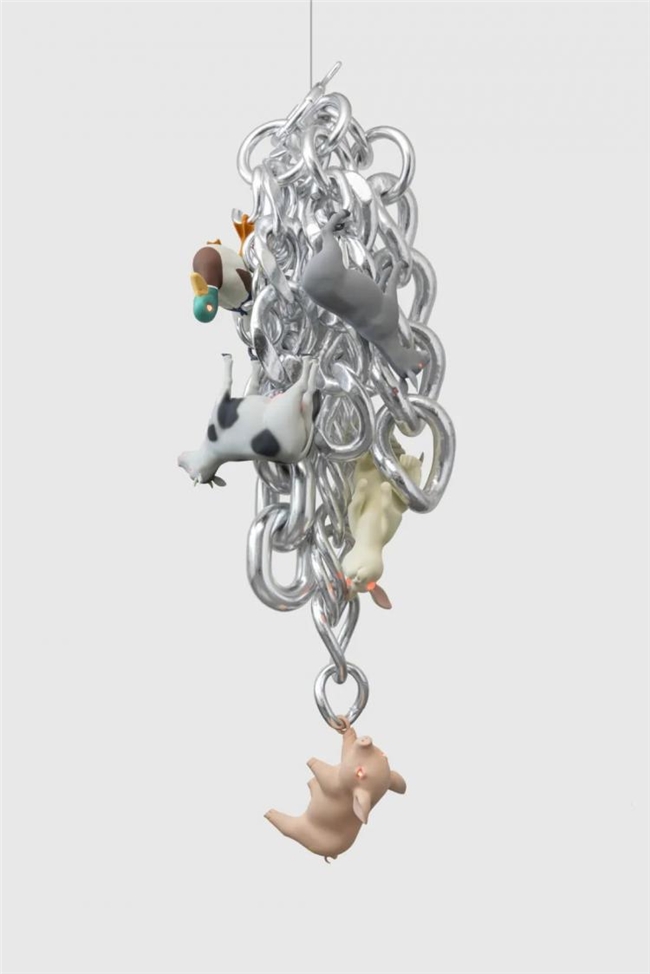

《电子羊的梦魇》2025

铝合金,回收纸,树脂,灯

170x94x60cm

王画多年对于此主题的深度挖掘,汇聚在此次展览的近三年创作的作品中:倒悬的农场动物挂满巨型钥匙链,LED冷光赋予其荒诞的赛博格生命。作品标题戏仿菲利普·迪克的科幻经典,却指向更残酷的现实。

“在我成长的地方,许多邻居庆祝古尔邦节。他们牵来一只羊,在小区里停留几天,不久,当我放学回家时,只剩下空荡荡的钩子和链条,闪烁着淡淡的血迹。后来,我的一位同学在午餐后再也没有回到学校。”王画回忆道,“童年的记忆逐渐成为一生之梦的序章,染上我们观察世界的色调,奠定人生的底色与背景。”

《命运》2025

大理石,铝合金,硅胶,电机

27x27x31cm

《巴别塔》2025

不锈钢

40x77x30cm

展览中最具冲击力的符号当属“手”——从抓握麦穗的机械手、操控乌龟的大理石之手,到动画中同时出现的操控者与神性之手。“手是人类最发达的器官,也是机器人最难复制的部分。”王画剖析其迷恋的根源,“它既是权力的工具,也是救赎的媒介。”不锈钢锻造的《巴别塔》实为戴在建筑体上的巨型戒指,暗喻人类将建造狂热异化为装饰欲。而《大麦之神》中递出变异麦穗的机械手,彻底消解了“农民耕耘”的传统意象,成为科技注入农业的冰冷寓言。

《大麦之神》2025

铝合金,不锈钢

163x41x36cm

展览的核心动画《穿过你的眼睛我的树》是场危险实验。片中树人“柳雯”穿越时空目睹人类从崇拜麦穗到建造巴别塔的历程,而最后三分钟的画面,竟由AI生成。

“艺术的责任是反馈当下与超越当下,”王画解释选择AI的动机。当树人视角进入虚拟世界,她认为AI恰能呈现那种“现实与数字交错的混沌感”。在动画高潮处,怀孕机器人与大头生物上演狩猎游戏,猎物幻化成泡影的画面则由AI操刀。这种技术介入呼应近2000年前的哲学隐喻:“就像柏拉图洞穴寓言,我们当代的‘洞穴墙壁’是屏幕,我们同样都隔着屏幕看世界。”当感官经验构筑的幻象、理性思辨触及的真相与超越感官与理性的理念世界交织之时,艺术家对此准确的表达成为最大的挑战。

《穿过你的眼睛我的树》2025

Digital film audio

Dimensions variable

6 minutes 03 seconds

王画“画的巨屋”展览现场,柏林

但AI绝非温顺的工具。“它永远不会是你想的样子,”王画坦言驯化之难,“输入指令后,它反馈的与你脑中构想九成都不相同,很可能是彻底失控的产物。”但这种失控却意外契合主题——当树人进入虚拟维度,AI的“不可控性”恰恰模拟了电子意识的野生想象。她在人机协作中扮演造物的角色:既召唤科技之力,又需以艺术意志降伏其野性。最终成片中,她精准控制AI参与比例:剧本100%自主创作,AI生成仅限特定段落。

王画对材料的敏感源于严苛训练。15岁进入央美附中,后赴伦敦中央圣马丁求学,又在“瓷都”景德镇深耕陶瓷工艺。但如今她主动颠覆传统:“陶瓷制作其实极不环保——窑炉消耗能源,釉料含重金属,废弃瓷片堆积成山。”新作《扔石头过河》成为材料革命的宣言。原本惯用的陶瓷被替换为再生纸浆板,轻质材料拼贴成波浪形装置,中心嵌入平板电脑运行同名游戏。“纸浆比陶瓷更环保轻便,虽不能完全替代,但符合我对可持续的探索。”游戏中石块划过水面激起的量子化涟漪,与环保材料的选用形成双重隐喻——每个选择都在物质世界留下永恒涟漪。

《扔着石头过河》2025

纸浆板,视频游戏

89x266x4cm

《柳雯》2025

陶瓷,不锈钢,水晶树脂

83x60x50cm

展览中最富诗意的设定,是以树作为人类文明的观察者。“树存在的时间远超人类”,它们通过根系网络和生物信号共享记忆,片中树人从水中倒影诞生,乘小舟漂流于人类史长河,见证欲望如何催生崇拜又导向崩塌。这种视角源自王画对“人类中心主义”的反思。“城市人习惯忽略自然,把一切视为理所当然。”

她将矛盾归因于成长经历:乌鲁木齐的沙漠童年缺乏绿意,作为第一代在商场中长大的小孩对于商品社会和自然环境感情复杂。这种“左右互搏”的思维贯穿创作:金碧辉煌的《巴别塔》嘲讽建造狂热,却承认“彰显实力刻在人类基因里”;三米高的《大麦之神》以不锈钢锻造麦穗,似对粮食的崇拜,但人脸诡异,机械手冰冷。

《扔着石头过河》2025

纸浆板,视频游戏

89x266x4cm

王画以装置为楔子,嵌入关于本质的追问。在社交平台上,她以“艺术家看艺术家”为系列主题,抛出观看的经验与疑问。她欣赏Julius von Bismarck与Cyprien Gaillard的精准表达,又在东方禅性与西方当代创作的语境中不断拓展交汇面积。审视与平视的视角反复切换,她的作品不提供答案,而是不断抛掷思想的石子——看它在现实的水面能激起几层涟漪,又会在多久之后,回旋成改变河流的力量。

ARTnews:能不能用几个关键词总结下你一直以来最关注的议题?

王画:我核心关注的第一议题是食品科技成分的问题,即“我们吃进去的东西到底是什么”这件事。例如在作品中,就体现为大麦长出人脸。第二,是对自然的观察——水的观察、树的观察。我对自然的这种观察,会结合当前一些科技手段。这些科技可能并非最前沿,但会与一些新的知识理论、物理理论等进行互动。就像作品《扔石头过河》那样,会用到一些前沿科技的表达方法。我希望将两者结合:既要运用类似陶瓷这种比较质朴、古老的材料,又想要融入高科技手段,比如热感照相机、建模、AI等。所以,整体来看,我觉得对于这两种理念(食品科技本质与科技辅助下的自然观察)以及他们与材料之间的关系建构,可能构成了我创作的主要的线索。

王画“画的巨屋”展览现场,柏林

ARTnews:你在之前的采访中多次提到童年记忆对您的影响,但鲜少提及从新疆,到北京,到英国,到景德镇,再到现在的柏林,不同地域的生活对于你的创作产生了怎样的影响,以及你在不同阶段的关注点是怎样的,能否向我们介绍一下?

王画:我认为其实不同地域的生活主要为我提供了一个更多元化的视角和一个打开的心态。我觉得艺术家非常需要这种打开的心态,就是“不要随便去批判任何东西”,其中也有艺术语言的问题,例如能够看到所谓的欧洲气质的作品和东方的气质的作品之间的差异。

当我在圣马丁的时候,和很多年轻艺术家一样,倾向于表达自己的情绪和自己的故事,像是日记;到了皇艺,一半时间在研究材料,一半时间结合过往经历开始进行对自身的思考;毕业之后的七八年,其实就聚焦在刚提过的主题上了。

文章来源:ARTnews中文版