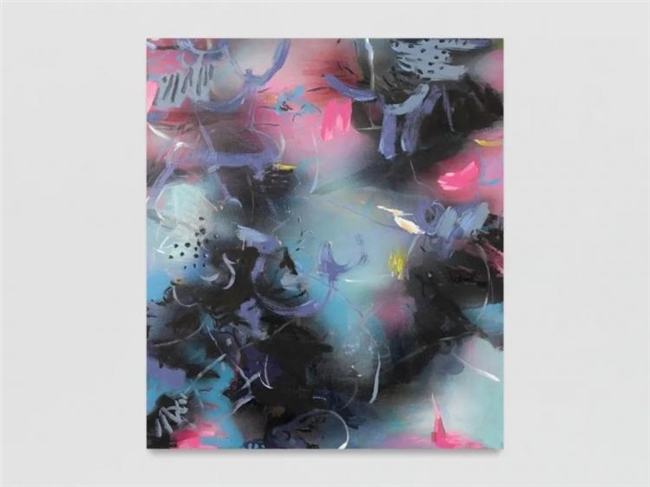

周力的绘画自始至终是关于“自然”的,你可以从她此前的抽象作品之中感知到所有自然的质感与光泽,如同雾气、水波与树林的云翳,有世界的丰沛,也有偶然的凌乱,就像拨开花丛,看到花瓣的完型,也关于碎叶的失序;有扑面而来的色块,也有恣意生长的线条,以及在所有这些物象背后,更旷阔的世界精神——一种从所有间架结构中穿透出来的,像是“光芒”的东西,或者说“透明性”的色泽。

颜料的叠染、互渗、通透、流转,让底层的线条、肌理乃至画布的呼吸感得以透现,这营造出一种独特的视觉体验:画面仿佛不是被观看,而是被“照亮”了——被其画布内在蕴含的深度空间与生命能量所照亮,如同纽曼 (Barnett Newman) 与罗斯科 (Mark Rothko) 的超越性场域。那个光源滋养着画布上一切已然呈现出来的物象,在它们误入歧途的时刻烛照着它们,为它们注入某种更高的秩序。

周力:一花一世界

白立方首尔

2025年6月26日至8月9日

© 周力. 摄影© White Cube

(Jeon Byung Cheol)

黄专曾说周力的“抽象世界是经验性的”,而“一花一世界”则是周力创作谱系中这种抽象形式与具体事物之间微妙关系更加凝练的譬喻。试想一朵花的构造:花萼轻轻托起花瓣,苞片默默守护着尚未绽放的花蕾,如同母亲贴心的羽翼;花柄的每一根维管束都承载着从根部输送来的水分和养分,沉默着,却决不允许任何中途折断……

将所有这些细节拼织在一起,便会意识到花朵的含苞与盛放暗含了生命诞生与因缘流转的秘密,它同时也是一个女性、一位母亲的身体经验。对于周力来说,花的秘密在于其如何不假外求,仅凭其“内在性”就从混沌(种子、土壤与阳光)中结晶出一个如此和谐、自足且指向无限的微观世界。

周力《⼀花⼀世界:躺着的花朵》

2024-25,布⾯综合材料

200x247cm

© 周力. Courtesy White Cube

周力:一花一世界

白立方首尔

2025年6月26日至8月9日

© 周力. 摄影© White Cube

(Jeon Byung Cheol)

可以说,花的结构与周力的艺术在形式上有某种神秘的共振和象形:花卉具备封闭的微观秩序,也在层层渐进的画面节拍中爆发出包罗万象的联想。这样的创作路径,正是周力在微观与宏观、理性与感受之间探出的那条隐秘而坚定的回路,这也正是她的旧作名“窗中世界”之意——在一个特殊的阈限上,内部与外部同时开敞,继而汇合。

正如花瓣通过密集的折射与叠加,既牢牢锁住了自我的完整,又在光影交汇时产生向外的呼吸,周力的“线—面—光”体系也是在纯粹的节奏中让观者感受到时间性的展开——刹那的柔软、停驻后的张力,似乎都被她的笔触无声地放大。

周力《2020.02.17》,2020

布面综合材料,200x300cm

周力《2020.05.17》,2020

布面综合材料,200x300cm

从展览“格林迷踪”开始,周力画作中忽然出现某种淤堵的存在,线的传引被滞留在密不通风的黑色团块之中(作品《2020.02.17》),这显然与特定的时间、特定的生活情境相关,周力坦言此时“被一种惶恐、忽然到来的不知所措所笼罩”;然而纵使一片黝黑,也可见似有微光乍现,如同冬天冰雪终将消融,春天虽迟但到,好像幽暗洞穴尽头“仿佛若有光”,从中预先探知“桃花源·迹”与后来的“光之玫瑰”展览的诞生;果然到了《2020.05.17》中,给人以拨云见日之感,好像最为晦暗的时光已经过去。一切变得真正明朗了起来,而这一天恰巧是周力大儿子的生日。

周力《桃花源-迹》之二,2022

布面综合材料,200x300cm

周力《水与梦》之八,2022

布面综合材料,194x180cm

大儿子的降生对于周力而言有着特殊的意义。2022年的《桃花源-迹》中的粉色源流可以上溯到“怀孕时期对新生命的感受”,而这一私人情感在疫情之后又升华为集体意识的“仁者之心”,变成了一种面向普遍创痛的、“背阴而向阳”的爱意,如同陶渊明的“桃花源”作为俗世情感避难所的精神共鸣,已经可以从中窥见如今“一花一世界”中那种轻盈透亮的粉色。那种粉色的柔和与“水与梦”中蓝色的柔和相得益彰,它成为了周力在这个时期的一种“作者风格”——线条更恣意了,它变成了托姆布雷 (Cy Twombly) 笔下表现性的印迹,结构被弥散在一种更加包孕性的能量场所之中。

周力以老子的“绵绵若存”形容水的隐性力量,而“水与梦”的展览空间被构想为“一滴水,可以是后院小河,也可以是无边大海”——一种周力式的、从微观世界见诸众生群像的博大关怀。“水与梦”里,周力标志性的线条则进一步弥散为水纹般的能量场。水既倒映现实,又吞噬光线形成精神的深渊。此时线条再次焕发出了一种蜿蜒的诗性:它们不再是“白影”展览中祭奠父亲、铭刻记忆之痕的清晰线条,也不像“格林迷踪”里与黑色缠斗的荆棘,而是变成了一种神秘的穿梭与漫游,因为水纹会随着波浪而倏忽消失,又会凭空而现,就像梦境。

周力《⼀花⼀世界: 蜕变之六》

2025,布⾯综合材料,150x130cm

© 周力. Courtesy White Cub

周力《⼀花⼀世界: 蜕变之四》

2025,布⾯综合材料,163x126cm

© 周力. Courtesy White Cube

周力:一花一世界

白立方首尔

2025年6月26日至8月9日

© 周力. 摄影© White Cube

(Jeon Byung Cheol)

这种线条的变迁历程如同一种德勒兹 (Gilles Deleuzu) 意义上的“逃逸线”(ligne de fuite)——它并非回避现世,更像是某种温柔而顽强的生成路径。疫情的压抑时光在她的画面中被转译为另一种能量:无声、流动,它并不试图轰然挣脱,而是以最轻的方式撬动最重的现实。

于是,《一花一世界:蜕变》中这种“绽放”的精神线索,从一种封闭的局域中挣脱出来,释放出生命的强度。周力解释说,“蜕变”系列在她的创作生涯中曾三次出现,“第一次是05年怀孕时,第二次是2014年复出时,第三次是经历痛苦动荡之中的重生之时。”

周力的艺术哲学可以概括成一种“内在超越”的关怀,一种毫不体现为喧哗的抗争。这也表现在她对于自身身份的定义上——对于一种以身份为框架的总体性表述的拒绝,不论它是关于“东方-西方”的文化框架还是关于“男性-女性”的性别框架。对于周力来说,“女性力量”的真正彰显并不来自于对性别结构的二元对立,“不需要去争论,只需要去证明;因为你的工作本身就意味着独立”,周力写道,之所以选择花,“是因为它易懂,不弱不端不装,风吹雨打兀自绽放。”

周力:一花一世界

白立方首尔

2025年6月26日至8月9日

© 周力. 摄影© White Cube

(Jeon Byung Cheol)

周力《壁画之五》

2023-25,布面综合材料,

正五边形,每条边: 25cm

© 周力. Courtesy White Cube

周力《壁画之三》

2023-25,布面综合材料,

正五边形,每条边: 25cm

© 周力. Courtesy White Cube

“一花一世界”展览中有这样一组作品,它由五个大小一致的五边形组成,名为《壁画》。细部的丰饶色彩让人想起近距离凝视敦煌或者藏地的彩绘,周力解释说,“颜料必须拥有矿物般的沉淀感。我借鉴多种壁画技法,用矿物颜料一层层铺陈,仿佛在画布上沉积时间。”在藏传佛教的坛城构筑里,五角亦常被用以指向五方佛的化身,从中心向外辐射慈悲与智慧的光芒,也像一朵被神圣化的曼陀罗莲台,或是在五重天地之间轻盈游走的礼花——它柔软,却又在几何边际中被赋予某种无形的庄严。

正是因为花的结构自有一套蕴含生命智慧的几何秩序:从中心向外渐次扩散的螺旋缠绕、瓣片重叠处暗藏的纤维脉络、蕊芯如星辰般微小却极富张力,这些构成了花在自然界里自发生长的内部蓝图。而周力将另一组花卉系列命名为《曼陀罗》,其深意或许正埋藏于此——它带着东方的秘仪感,作为宇宙中心与精神圆满的象征。

而花朵同样也在泥土中静默地绘制着自己的宇宙模型:它以汁液和光线为媒介,花心作为绝对的原点,是意志与能量的策源地;层叠绽放的花瓣,秩序自中心向外辐射的涟漪,而空间在时间中有序展开;那些看似自由的甚至偶然凌乱的笔触,实则被这内在的几何律动紧紧锚定,如同曼陀罗严谨框架下允许的、甚至是必需的生机涌动。

周力《曼陀罗之⼗一》2024-25,

布⾯综合材料,直径: 120cm

© 周力. Courtesy White Cube

周力《曼陀罗之⼗⼆》2024-25

布⾯综合材料,150x130cm

© 周力. Courtesy White Cube

周力曾提起她在西藏游历时目睹“沙坛城”的时刻,这是藏传佛教中一种独特的仪轨:彩色砂粒堆绘出的图像,往往需数位喇嘛数日甚至数月精心绘制,完成后却会被当众以仪式性的方式扫去,象征着万物的无常、轮回与解脱。“沙粒飞扬的瞬间才最动人”,周力说道,当喇嘛将耗费数月堆砌的精妙宇宙顷刻扫入风中,她看到的不是终结,而更像是粒子重归天地的仪式。这种轮回的生死观似乎已经烙印在她的生命里——父亲离世两年后,她在2005年成为母亲,新生儿的啼哭几乎像是轮回存在的证词。

周力或许也有她内心的“坛城”,它不是冥想者构筑的彼岸图景,而是生命在此岸喷薄而出的。就像心理学家卡尔·荣格(Carl Jung)认为曼陀罗是“自性”(Self)的象征,是人格中最深层、最整合的部分,当人在混乱与分裂的内在危机中,会自然画出或想象曼陀罗来整合心灵。

周力:一花一世界

白立方首尔

2025年6月26日至8月9日

© 周力. 摄影© White Cube

(Jeon Byung Cheol)

周力在“一花一世界”开幕那天写道:“它(花朵)在凋零的时候也会保持一朵整体的样子。我希望倒推回去,从它的凋零画到它的绽放,从死画到生。这是一朵花从凋零到再次绽放期间,那看不见的轨迹,也是重生的过程。”

于瞬时中看到永恒,精微之处看到博大,脆弱之处看见坚韧。于是你会明白,为什么周力矢志不渝地在用那些宏大尺幅去绘画那些最细腻柔软的情感,你可以将它理解为一种寂灭与生命之间、绝望与希望之间的辩证法,一种周力式的张力,一种独属于她的、实现救赎的方案。幸运的是,在明暗的鏖战之后,光明总会战胜黑暗,就像那束光永远会穿透画布,抵达人们困厄的内心。

文章来源: ARTnews