前半年施工,后半年展览。

——伦敦肯辛顿花园深处的一处建筑空间,每逢夏季便“重生”一次。

如同蛇的蜕皮带来新的生命景观,它也用不断流动的设计,刷新着人们对于“公共空间”的理解和想象。

这就是蛇形画廊(Serpentine Gallery)的特设展馆项目(Serpentine Pavilion)。

蛇形画廊位于蛇形湖畔,举办过无数推动当代艺术创新的先锋展览、教育与社区项目,但它最知名的实践,是从 2000 年开始的“空间共创”——每年,画廊都会邀请一位从未在英国落地过建筑作品的国际建筑师,在这里设计并搭建一个临时展亭。

25 年来,这个规则一直没有改变。许多异域建筑师因此拥有了在英国建筑界一展身手的机会,而蛇形画廊也在几十位建筑师的“共建”里,逐渐拥有了来自世界各地的文化基因。

● 2017年,布基纳法索裔德国建筑师 Francis Kéré 设计的临时展馆 © Iwan Baan

2025 是蛇形画廊特设展馆项目的 25 周年。在持续 25 年的实验中,这个被《金融时报》定义为“为全球建筑师搭建的展示平台”,早已融入了伦敦的城市记忆,成为泰晤士河北岸夏日一个不可或缺的部分。

如蛇形画廊艺术总监 Hans Ulrich Obrist 所说:“蛇形画廊的临时展亭就像一种仪式,所有人都在期待它。”

● 第 25 届蛇形画廊特设展亭“时间胶囊”

呼应这个特殊的时间节点,今年夏天,来自孟加拉国的建筑师玛丽娜·塔巴苏姆 (Marina Tabassuma) 带来了一座名为“时间胶囊”的临时建筑:

它由四个沿南北轴线排列的拱形木质舱体构成,舱体环绕着一棵银杏,形成露天中庭;其中一个可移动舱体,还能随着参观者的活动自由重组,就像孟加拉三角洲随河流变化而移动的房屋,展示出时间和生命的变化与延续。

● “时间胶囊”露天中庭的银杏树

玛丽娜的建筑里有一种“反抗”的成分——在孟加拉,动荡与镇压贯穿她成长的每一个片段,因此,她的设计总在反抗遗忘,反抗战争,反抗每一次以暴力书写的历史。

而“时间胶囊”是 58 岁的她首次在孟加拉之外对自身的历史作出回应:建筑,理应让记忆拥有形状,也让抵抗能被看见。

● Marina Tabassum © Asif Salman

而在书写当下的同时,“时间胶囊”也唤醒了这里过去 25 年间的记忆:

除了遭遇特殊情况的一年,蛇形画廊从未放弃过共享空间的更新。从扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)搭建出“不寻常的帐篷”开始,来自十几个不同国家的建筑师,用漂浮的云朵、倾斜的石块、可拆解的墙面、邀人共坐的桌子……留下了属于自己的谜题。

他们创作的 24 个临时建筑,不仅为游览者提供了观察、思索、休憩的空间,也讲述着自然、历史,以及属于当下的、更“具体可感”的生活故事。

● “时间胶囊”的玻璃幕墙在不同时段的光影变化

恰逢蛇形画廊特设展馆项目的 25 周年,我们选取了九座具有代表性的展亭作品,借此回顾由这些临时空间搭建起的故事,并试图一窥在参观者的注视、触摸与想象之外,一座“不断变化”的建筑可以给出的,关于时间的答案。

1

虚空群岛

2024年

韩国建筑师曹敏硕(Minsuk Cho)

让建筑从幕后走向生活,成为公共生活的触点

在韩国建筑师曹敏硕(Minsuk Cho)看来,真正动人的空间,是你可以“坐”上去、也能“听”得见的存在——人与建筑之间要有触手可及的亲密。

于是,他没有选择构筑单一的空间,而是用五座“岛屿”围出一方中央空地。五座岛屿的面积、高低、形状各不相同,分别被用作画廊、礼堂、图书馆、茶室与游戏塔。而它们共同环抱的那块空地,就像韩国老宅里的小庭院,把个人的静思、邻里的寒暄、集体的庆祝统统收纳进来。

这是曹敏硕对“建筑”与“公共生活”关系的理解:建筑是个人与集体日常活动中叙事的载体,它不应该只被“观赏”,而是要被触摸、聆听、共享和“体验”。

2

一起吃饭

2023年

黎巴嫩裔法国建筑师 Lina Ghotmeh

一场可持续的拥抱,从“一起上桌”开始

À Table,法语意为“一起吃饭”,传递的是把人们聚到同一张桌子旁、共建社群的邀请。

2023 年,黎巴嫩裔法国建筑师 Lina Ghotmeh 设计的展馆,以“未来的考古学”为方法,把“可持续性”作为核心,希望通过低碳材料和“À Table”的理念,传达一种法式的浪漫呼吁。

© Iwan Baan

展馆的整体造型模仿公园中树冠的轮廓,内部的木梁宛如细小的树干,木梁间安装的镂空板饰有植物纹样,不仅有助于通风,也能有效引入自然光。

“伞状”屋顶则是借鉴了传统乡土建筑的做法,中央设计了通风口,让热空气自然上升,使亭内始终保持宜人的温度,也能与城市的天气变化“互通有无”。

Lina Ghotmeh 希望通过一张桌子、一把伞、几根木梁,唤起人与人之间、人与自然之间的连接:

“当游客走进这个展亭,我希望他们能够放松身心。暂时抛开对现实的困惑,坐在桌前。”

3

伦敦折叠

2021年

南非约翰内斯堡建筑事务所 Counterspace

把移民的角落,拼成所有人的公共空间

“伦敦折叠”更像一座真正的凉亭,它的关键词是“身份、社区、归属与聚会”。

在设计过程中,团队曾深入调研伦敦移民社区的各种场所,将这些“被遗忘”或“依旧运作”的建筑元素抽取、拼接、重组,进而塑造出一个既承载丰富的文化符号,又具有整体性的城市公共空间。

由再生钢材、软木等低碳材料构成的主展馆覆盖着一层微水泥。它的四个“碎片”被放置在伦敦的不同角落,象征着“去中心化”的建筑形式。

● 展亭的四个碎片。© George Darrell

而展亭本身存在的意义,也通过这些碎片扩散到了更广阔的城市空间:设计师希望召唤具有多元文化身份的参与者,在身份的碰撞中开展一场没有终点的“共处行动”。

4

漂浮的屋顶

2019年

日本建筑师石上纯也(Junya Ishigami)

用人工的极致,建造一片会呼吸的板岩

2019 年,日本建筑师石上纯也以“屋顶”作为灵感源,将成千上万块深色板岩铺成一个拱形顶棚。但它们看起来,却仿佛是从肯辛顿花园的草坪中自然生长而出的:

“这座建筑体现了我的‘自由空间’理念——在人工结构与自然既有之物之间寻求和谐。”

这个“漂浮的屋顶”外部如鸟翼拂地,内部则像一个洞穴——板岩重而不坠,这种几乎“天然”的矛盾美学,巧妙模糊了建筑与自然的界线,让观者仿佛置身于大雨中的树冠之下,既有被庇护的安全感,又能够安静地沉思。

建筑即风景,天气亦是景观。石上纯也不愿将自然与人工割裂,而是试图以此作品唤起人、时间与自然持续对话的张力。

5

不合时宜的螺壳

2014年

智利建筑师 Smiljan Radić

不合时宜的存在,恰如其分的美学

2014 年,智利建筑师 Smiljan Radić 以半透明玻璃纤维打造了一个圆筒状的“贝壳”,它静卧于几块采石场的巨石之上,占地约 350 平方米,如同一个怪诞的天外来物。

虽然外观如同自然生长的生物囊茧,它的内部却设有木质平台和咖啡区,可以为访客提供“沉浸式”社交空间。

建筑刻意展现出近乎“破碎”的状态——半透明的壳“不合时宜”地出现在巨石块之上,呈现出一种“以卵击石”般的张力,暗示着建筑与自然的关系。

Smiljan Radić 表示,自己的设计最终可能呈现出奇怪的形式,但起点总是材料本身,以及“它们在特定形态下的表现力”。

6

拉开拉链的墙

2016年

BIG 建筑事务所(Bjarke Ingels Group)

融和对立概念,在方与曲之间流动的艺术

由 Bjarke Ingels Group(BIG)设计的 2016 年蛇形画廊展亭,以一面“解压墙”为核心,用像素化、可拉开的形式,重塑了“砖墙”这个最基础的建筑元素。

整面“解压墙”由 1802 块玻璃纤维砖构成,像棋盘一样排列,又通过错位和拉伸,打造出独特的立体效果:墙体底部呈现出峡谷的形态,既可行走、休憩,也能举办小型活动。从南北方向观看,建筑墙体是方正的矩形;从东西侧看,则像水波一般流动。

融合了自由与严谨、模块化与雕塑感、透明与不透明……“拉开拉链的墙”是一个既矛盾又和谐的有机体,它反映了当代城市生活的多样性,也展现出了属于建筑艺术的“逻辑”。

7

云镜

2009年

日本建筑设计师岛妹和世(Kazuyo Sejima)

日本建筑设计师西泽立卫(Ryue Nishizawa)

一片铝做的云,把天空折进肯辛顿花园

2009 年,由日本顶尖建筑事务所 SANAA 的妹岛和世与西泽立卫联手打造的展亭,以轻盈的铝材托起一片“反光云朵”般的屋顶:

由多列纤细立柱支撑的漂浮铝材高低起伏,如同浮动的镜面,全面接纳了周围树木与天空的景观。随着天气变幻,它的外观亦随之改变,既是公园的一部分,又是公园的延伸。

而作为一片无墙的开放场域,人们可以从任何地方、任何方向进入这里。植物、天空与人流在此交汇,让这个公共空间真正拥有了一种“被万物共同分享”的感觉。

8

螺旋坡道

2007年

冰岛裔丹麦艺术家奥拉弗·埃利亚松(Olafur Eliasson)

挪威建筑师凯特尔·索尔森(Kjetil Thorsen)

这座展亭,只向“行走”的人完整展开

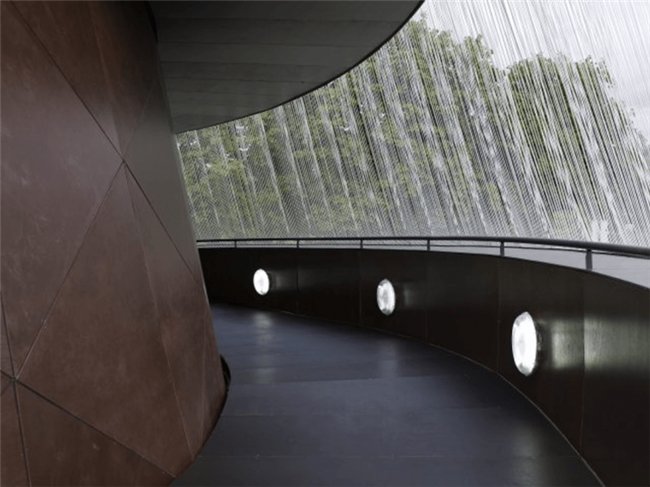

2007 年,冰岛裔丹麦艺术家奥拉弗·埃利亚松(Olafur Eliasson)与挪威建筑师凯特尔·索尔森(Kjetil Thorsen) 改变了临时展亭以往的单层建造模式,用一道盘旋而上的坡道,让空间拥有了垂直方向的流动感。

整座展亭宛如一枚倒置的旋转陀螺,主体由钢结构支撑,外表覆盖深棕的三角形贴片。

环绕建筑的螺旋坡道全长约 140 米,通过长达两圈的爬升,连接着草坪、室内座位区,以及可以一览花园全景的顶端。而百叶格栅则将室外景致用半隐半现的方式引入游客视野,在坡道向外看去,犹如隔着雨幕遥望森林。

“动态”是这座展厅的设计核心——随着脚步移动,建筑轮廓与窗外景色不断交叠、重组、流动,将“美”循序渐进地呈现在游人眼前。

9

不寻常的帐篷

2000年

伊拉克裔英国建筑设计师扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)

25 年传奇的起点,让不同寻常的建筑锚定生活的想象

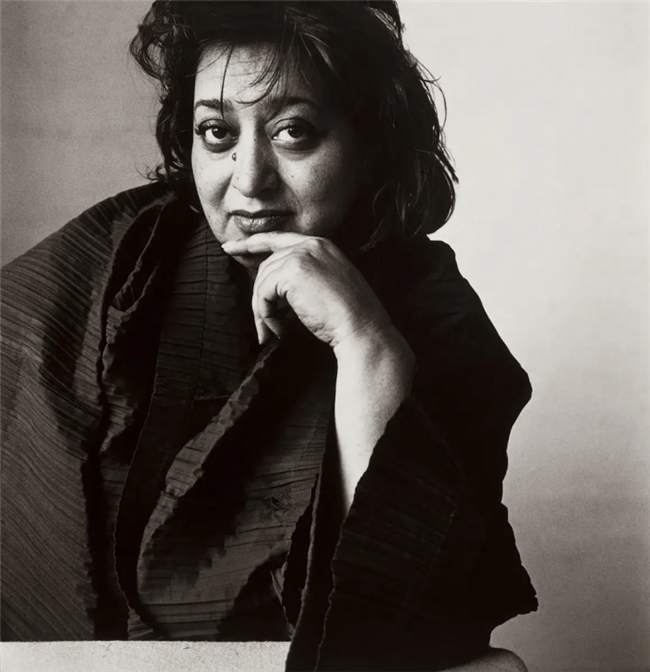

2000 年,第一位被蛇形画廊邀请设计夏季展亭的,是世界上最具影响力的女性建筑师之一——扎哈·哈迪德。我们所熟知的北京大兴国际机场、广州大剧院等地标建筑,均出自她手。

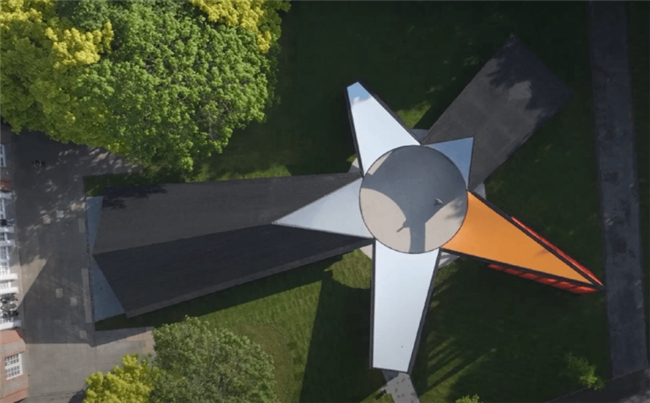

在蛇形画廊展亭中,扎哈彻底颠覆了人们对于“帐篷”的传统想象:她采用大胆的三角形屋顶结构——600 平方米的钢结构主体向外张开,折叠、伸展,直到地面,充满力量,又让内部空间展现出不同的层次。

另外,她为展亭定制了一套座椅,颜色从黑渐变到白,与建筑的折线相互呼应,延续了整体的前卫感。

这是出身于伊拉克巴格达、在英国长住了 30 年之久的扎哈,第一次在当地完成建筑作品。

被兼具凌厉与优雅的几何语言重塑的帐篷,让人们意识到蛇形画廊是一个为“不可能”准备的舞台。由此,扎哈不仅奠定了蛇形画廊每年邀请世界顶尖建筑师进行“实验”的传统,也让“临时建筑”成为一种文化。

© Courtesy of The Irving Penn Foundation

四年后,扎哈成为了首位摘得普利兹克建筑奖的女性。蛇形画廊给予了她一次璀璨的登场,而她则回馈了更多足以载入史册的表演。

此后的二十五年里,蛇形画廊就像一座崭新又古老的“城市客厅”。有人在这里阅读,有人在这里求婚,有人带着孩子奔跑,也有人独坐在岩石上发呆……它利用建筑的“公共性”,邀请人们前去观赏、做客,用设计回应着一代人面临的困境与希望,也重新定义了住民与彼此、与城市,以及与自然的关系。

而到访蛇形画廊的人,或许无法记住某座建筑的名字,却会记得某个夏天,他们曾在这片草地上短暂地安放自己,回忆起一段异国往事,或是想象一种无国界日常的模样。

毕竟,关于建筑的实验,拓展的始终是生活的边界。