当设计与工程完美结合,将不可能变为可能,建筑“奇迹”由此诞生。从远古时代直至当今数字时代,建筑师与工程师不断突破设计界限,用新兴材料与技术,打造令世界惊叹的建筑。每一次这样的突破,都改变了城市天际线,激发未来的创新。

01

古代工程奇迹

Ancient Engineering Wonders

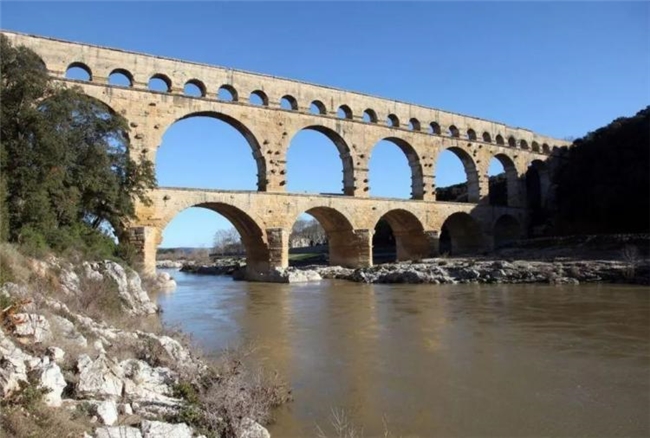

· 罗马输水渠,石与水的碰撞

罗马人以宏大的规模开创了土木工程,而罗马的输水渠常被誉为建筑杰作。这些输水渠跨越河流与山谷,如法国的加尔桥,成功穿越充满挑战的地形。这座分层的巨石结构高度近49米,是罗马建筑技艺的杰出代表,也是艺术家们改变景观的典范。它由精心雕刻的石块和优雅的拱门构成,仅靠重力送水,为远离河流的城市中心提供水源。数千年来,此类输水渠的精准度拓展了无混凝土时代的建筑可能性,并提升了水利设计的标准。

· 圣索菲亚大教堂,拜占庭的漂浮穹顶

公元537年,拜占庭皇帝查士丁尼在君士坦丁堡(今伊斯坦布尔)完成了圣索菲亚大教堂,这是一座与此前所有教堂都不同的建筑。

其巨大的中央穹顶高55.6米,由四个巨大的悬垂结构支撑,这些三角形结构将穹顶固定在方形基座上。这一设计本身具有革命性意义:建筑师首次在矩形大厅上方建造了完美的圆顶。

圣索菲亚大教堂成为当时世界上最大的室内空间,也是首批采用完整悬挑穹顶的建筑之一。因此成为拜占庭建筑的典范,据称改变了建筑史的进程。

工程巧思取得了成功,正如一位历史学家所说,其建筑师设计了悬挑结构,使穹顶能够从圆形基座过渡到下方的方形墙壁,均匀分布重量并确保结构稳定性。最后得到了一个看似漂浮的穹顶和充满光线的内部空间。

因此,年轻设计师们将圣索菲亚大教堂称为工程奇迹,这座伟大而精巧的建筑在数百年来一直是清真寺和大教堂的模板。

土耳其建筑旅行正在招募中,带你零距离接触圣索菲亚大教堂建筑奇观,还有更多世界文化遗产等你解锁,点击上方图片跳转行程详情!

· 中世纪哥特教堂,颠覆传统

中世纪哥特式大教堂在12世纪至15世纪的欧洲颠覆了传统的石造建筑。欧洲人使用肋骨拱顶、尖拱和飞扶壁将墙体向上推高,为墙体留出空间安装大型彩色玻璃窗。这些窗户让光线得以透入,是早期石砌建筑无法实现的。

联合国教科文组织对巴黎圣母院的描述,称哥特式建筑包括对肋骨拱顶和飞扶壁的创新使用,以及雕塑装饰。例如在兰斯或夏特尔,外部飞扶壁将墙体拉力分散到足够远的距离,使拱顶的重量得到牢固支撑。这种做法使墙体变薄,为窗户腾出无障碍空间。

巴黎圣母院、科隆大教堂和坎特伯雷大教堂等教堂将工程技术推向极限,实现了100米高的尖顶和薄如蝉翼的墙体,这些在中世纪人看来是与神迹相媲美的世间奇观。

02

现代奇迹

Modern Marvels

· 悉尼歌剧院

丹麦建筑师约恩·伍重在20世纪中叶为世界留下了最具辨识度的建筑之一——帆形悉尼歌剧院。这种形状从一开始就是技术挑战。早期工程师曾将伍重设计的穹顶归类为“无法建造”,除非采用创新解决方案。

伍重与奥雅纳工程咨询公司的结构工程师奥维·阿鲁普紧密合作,最终突破了这一难题。每个船帆都可以从一个球体中生成,伍重后来将此描述为“顿悟”,并认为这种重复的球体形式是20世纪建筑史上的里程碑。

团队建造十个完全相同的球体部分作为混凝土壳体,创造了流动的帆状形态。方案使肋骨结构实现批量生产和预制,降低成本,并使歌剧院标志性的拱顶和闪闪发光的瓷砖穹顶成为可能。

奥雅纳工程顾问公司的工程师解释说,“歌剧院体现了20世纪末对现代混凝土设计与施工技术的运用”,其革命性的暴露混凝土穹顶已成为建筑设计的标志性特征。本质上,悉尼歌剧院通过创新建筑方法,将一个复杂的雕塑构想变为现实,这是一种真正的设计突破,重新定义了混凝土建筑的可能性。

· 哈利法塔

哈利法塔于2010年竣工,高828米,当时是世界上最高的人造建筑。它突破了高度限制,在摩天大楼设计领域实现了多项世界首创。

在沙漠风区中穿透天空,需要一种新型的结构解决方案。Y形平面和中央支撑结构使建筑能够承受创纪录的高度。这种“支撑核心”——一个中央六边形,由三个翼楼支撑——是一种新型系统,后来的许多超高层建筑都在效仿。铝制外墙和玻璃幕墙覆盖塔身,以抵御迪拜的炎热。建筑在竣工时每一处细节均经过精心设计,拥有世界最高可居住楼层和电梯运行距离。

综上所述,哈利法塔的完工施工采用了此前未在规模应用的材料与结构物理原理,通过创新突破了高度极限。

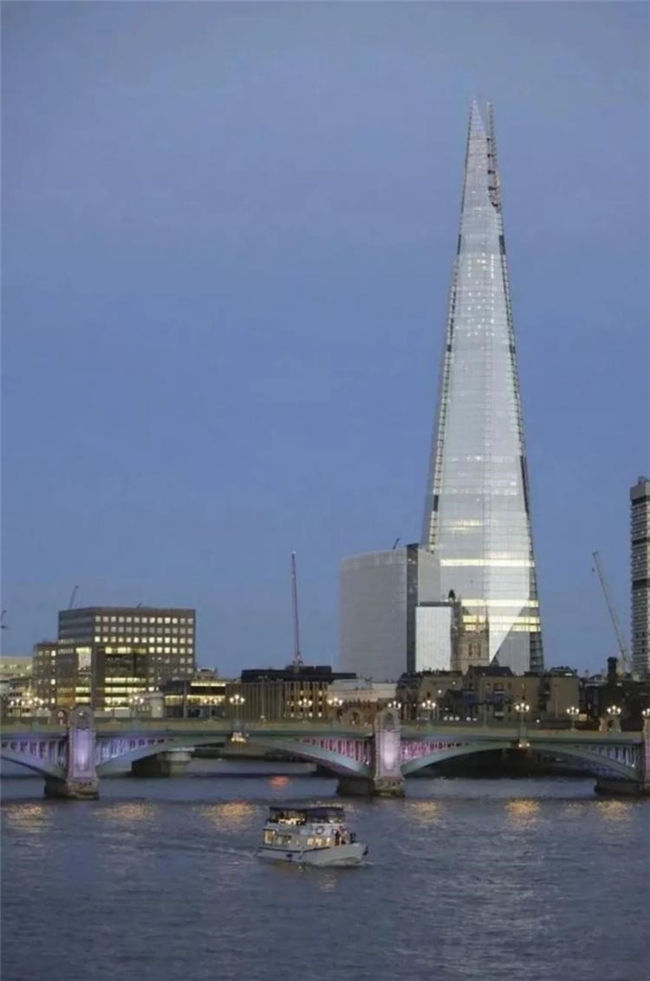

· 碎片大厦

伦敦的碎片大厦作为西欧最高的建筑,将混合用途开发推向了新的高度。这座类似尖塔、玻璃幕墙、纤细的建筑矗立在伦敦南岸,由意大利建筑师伦佐·皮亚诺设计。

碎片大厦必须将310米高的尖顶式雕塑造型转化为现实,其造型使得空间设计与优化成为施工重点。也就是说,建造如此纤细且高耸的建筑,意味着必须将所有机械和结构系统压缩到越来越小的楼板中。

工程师们采用了全面集成的解决方案,将暖通空调、服务设施和电梯等系统集中于狭小的核心区域,这不仅克服了空间限制,还为居民、办公空间、餐厅和零售商腾出了更多空间。他们通过这种方式证明了备受赞誉的建筑形式与较小的能源足迹并不矛盾。

碎片大厦如今不仅因其高度而备受赞誉,更成为世界级建筑设计的灵感来源,证明了高密度、低能耗、混合用途开发在不牺牲建筑美学的前提下是可行的。

03

未来愿景

Futuristic Visions

· 沙特阿拉伯的“The Line”

NEOM提出的“The Line”是一个革命性的城市规划,一个连续的、长达170公里的“摩天大楼城市”,宽度仅为200米,横跨红海上的沙漠。若建成,这座建筑奇迹将以500米的海拔高度矗立,但宽度仅200米。为了在34平方公里的小面积上容纳900万人口,The Line重新构想了未来城市的形态,同等规模的城市通常会占地数百平方公里。

项目提出零汽车、零道路,所有交通均通过地下或高速铁路实现,且100%采用可再生能源。从某种意义上说,The Line超越了所有城市规划规范,建筑与自然共存于不同层次,基础设施亦然,城市生活被重新构想为一个线性、连续的生物群落。

· 火星栖息地

太空建筑是想象力的又一前沿领域。设计师和工程师构想出的火星栖息地概念仿佛魔法般令人惊叹。AI SpaceFactory的“Marsha”是NASA 3D打印栖息地挑战赛获奖作品,提出了一种通过3D打印技术利用火星玄武岩建造的穹顶结构。结构由生物聚合物和玄武岩纤维制成,原料取自火星表面,殖民者能够利用当地材料进行建造。

为了验证这一构想,团队正在地球上建造一个全尺寸原型,名为“Tera”。用他们自己的话来说,建造Tera是人类迈出的一小步,但它所引领的方向可能是人类的一大步。

这些前瞻性设计通过开创性地使用新材料和闭环生命维持系统,推动了建筑学的发展。它们迫使建筑师面对极端条件:宇宙射线、缺氧环境和运输成本。通过克服这些挑战,太空宜居性设计推动了可持续性和建筑模块化的创新,进而可能启发地球上的新型概念,如资源轻量化生活、灾后或偏远地区3D打印住房。

04

突破形式的极限

Pushing the Limits of Form

这些项目历经时代变迁,有一个共同点:它们打破了传统设计规范。古代工程师确立了新标准,罗马人无需机械辅助便建造出数公里长的水平输水渠;中世纪的石匠跨越了此前难以想象的高度;悉尼歌剧院的混凝土壳体建筑仅在数学与想象力结合后才成为可能,而革命性的“基座加帆”造型此前毫无先例。

同样地,为了触摸天空,哈利法塔的工程师不得不发明一种新的结构系统并将超高强度、高强度混凝土推向了前所未有的水平;碎片大厦的设计师要从头开始重新设计建筑服务系统;理论概念如“The Line”颠覆了城市规划,而消除道路或机动车辆则与数百年的城市规划相悖。

在每个案例中,新的形式:球形穹顶、混合核心与翼楼建筑、可充气模块,和材料:钢筋混凝土、强化玻璃、碳纤维复合材料都推动了突破性进展。每个例子都建立在建筑学的“工具箱”之上,展示了创新超越传统的力量。

05

塑造未来

Shaping the Future

这些建筑杰作不仅令人惊叹,还为未来设计意识提供了启示。例如,为哥特式大教堂设计的创新结构解决方案,提醒设计师“高度”与“轻盈”并非对立概念,启发了晚期哥特式乃至现代对这种形式的复兴。

圣索菲亚大教堂的悬垂穹顶激发了文艺复兴时期欧洲及伊斯兰世界至今仍沿用的宏伟穹顶设计,建筑所创造的形态和谐至今仍启发着大跨度屋顶的设计。

悉尼歌剧院展示了建筑师与工程师紧密合作的强大力量,并为解决复杂形态的参数化建模树立了先例。在当今时代,它预示了毕尔巴鄂古根海姆博物馆和北京鸟巢等重要地标,同样融合了雕塑形态与工程外壳。哈利法塔和碎片大厦也是未来“超高层”塔楼的典范,拟建的吉达塔及亚洲数十座塔楼均采用哈利法塔首创的支撑核心和针尖般纤细的轮廓。

这些建筑项目也促使城市设计师面对混合用途与高度的挑战,努力将办公、酒店和住宅空间高效结合。

即使是所谓的愿景项目,如“The Line”或火星殖民地,也具有功能性,它们引发了关于可持续性和人类需求的辩论。“The Line”在全球范围内引发了关于城市蔓延边界和居住在更高密度环境中的优势的辩论。

太空建筑的构想为在困难地形上建造建筑提供了灵感,关于闭环生态系统和增材制造的研究,为火星殖民地提供了启发,同时也促进了地球上绿色建筑和预制房屋的发展。

每一座“奇迹”建筑都在不断突破建筑领域的可能性边界。通过在设计、材料和工程技术方面突破以往的限制,它们为未来建筑师提供了重要的参考和启示。

同时,这些建筑也提醒我们,富有远见的理念若能与卓越的技术实力相结合,便能塑造出未来城市的景观。