石涛说,笔墨当随时代。在当下这个媒介更新迅猛、文化认同不断重构的时代中,传统中国艺术的形式语言如何与当代语境建立新的关联,一直是创作者们面临的重要命题。无论是Evelyn Taocheng Wang借助国画技巧探讨离散身份与性别状态,还是郝量通过现代感知勾勒对古代文学作品的理解,ta们在当下对传统媒介解构又建构,正在国际艺术界发出更多的声音。同样地,全球化语境下,“何为中国绘画的内核”这一问题,也在被一大批即将从美院走出的年轻创作者以各自的方式回应。而在这个炎热的夏天,各所美术学院的毕业展空前热闹:四川美院的《祷》、西安美院的《30分钟废墟》等作品接连刷屏社交媒体,中央美术学院的毕业展同样吸引了大量关注,其中,胡荣和申淦君皆以扎实的技法融合颇具个人色彩的图像语言,走出了区别于各自媒介的固有印象之外的新叙事路径。

三联画《到乡翻似烂柯人》是今年央美毕业展中人气最高的作品之一,喜欢的人盛赞其“细节爆炸”“孤篇压全唐”,作者胡荣却表示,在创作之初并未想到会引发如此热烈的讨论。

胡荣作品《到乡翻似烂柯人》

胡荣的创作源起于少年时期观看的时间错置、现实世界与理想世界交融的乌托邦故事——《桃花源记》,赖声川的经典戏剧《暗恋桃花源》,以及本幅作品的叙事原型日本“浦岛太郎传说”。浦岛太郎的故事讲的是一位渔夫偶然救下一只神龟,神龟为了报恩邀请渔夫来到龙宫,龙宫公主送给渔夫带来好运的玉盒作为谢礼,但告诫他不可打开。太郎离开龙宫回家后发现岸上发生了沧海桑田的剧变,彷徨之际他打开了玉盒,过往的时间回到他的身上使他瞬间变为了老翁。

胡荣作品《到乡翻似烂柯人》(细节图)

这幅作品的标题同样讲述了一个关于记忆与幻灭的故事。“怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人”,这句诗出自刘禹锡的七言名篇《酬乐天扬州初逢席上见赠》。胡荣介绍道:“烂柯的意象写的是樵夫山中观仙人下棋,手中斧柄在观棋的过程中不知不觉化为腐朽,表达作者回到故乡却时过境迁的错位感。这种关于时间错置的母本,和浦岛太郎传说形成了跨文化叙事上的同源异构。”

胡荣作品《到乡翻似烂柯人》(细节图)

热度伴随着争议,社交媒体上,有观众认为这件作品“讲述日本故事”“有浮世绘风格”,对此,胡荣希望能正本清源:“从文本来说,浦岛太郎故事更像是经由唐代时日本的遣唐使与汉诗人之手创作的‘同人二创’。比如其中游海底龙宫与神仙一日人间百年的情节设定,在魏晋志怪小说《述异记》《酉阳杂俎》等书中都有涉及。我想为观众更多地带来一些既熟悉又陌生的叙事体验,而不是单纯地再现异域题材。”

胡荣作品《到乡翻似烂柯人》(细节图)

从画面风格来看,《到乡翻似烂柯人》清晰又完整地呈现出了胡荣对于中国古代干壁画的挖掘与创造。画面用砂纸打磨,漏出泥底、麦秸秆与麻刀,既赋予留白的空间感,又呈现出寺观壁画一般的古旧质感;而在描绘海底龙宫的华丽景象时运用的“沥粉贴金”之法,也是古代干壁画的传统技艺之一。

胡荣在创作中

在造型与构图上也能够看出中国传统绘画对于她创作的影响。在绘制海底龙宫的殿宇时,胡荣复刻了山西繁峙县岩山寺当中位于文殊殿东壁的鬼子母经变壁画中的建筑形制。对于岩山寺壁画的致敬出于她的一点私心:“在校期间我有幸参与了对岩山寺壁画的考察和现状摹写项目。这块壁画技艺精湛,可以说是壁画中的《清明上河图》,不过知晓岩山寺壁画的人很少,因为这幅壁画的保存状况很不乐观,也缺少在大众视线中出现的机会。在现状摹写的过程中,我逐渐有种强烈的愿望,想把这份作品带给更多人,所以化用了岩山寺壁画中的构型,同时加入了我想象中龙宫的视觉元素,最终呈现出现在的效果。”

胡荣在创作中

用中国的元素和视觉语言去重构叙事,并且让它成为跨文化语境下更具有广泛性的、含有隐喻的“当代寓言”,是在这幅作品中读出的胡荣的“野心”。“浦岛太郎这个故事投射了我在异地求学多年,对于‘我是谁’以及‘我来自哪里’这两个问题的困惑。在大城市固然充满新鲜感与机遇,但这个城市人来人往,我感受不到属于自己的的一席之地。但是回头想要找寻童年的故乡也是不现实的,物是人非难以回头。时间不可逆转地消逝,记忆中熟悉的面孔也会被岁月抹去。我想展现一种游离于理想与现实、当下与旧日之间的孤独的状态。”

胡荣为观众讲解作品

出于性别视角的叙事则是这幅作品中的一条暗线。“我也想通过这幅画呈现出一种作为女性的处境。网上说‘女孩子长大了是没有家的’,女性的成熟似乎注定指向一个新的‘婆家’,‘出嫁’成为了新的玉盒。女孩子穿越生活的海浪,进入另一个家庭,以为找到了一片完美的栖息地,却终究失去了与自我的联结,归去无门。”

而在国画系展厅中,申淦君的《信息过载》同样以鲜明的视觉效果吸引着人们的注意。站在她的作品前,即使一时无法理解其中的具体内容,也能感受到到一种直接的而强烈张力——事实上,你很难相信这是工笔绘就的,而这正是申淦君希望进行的实验方向:“我的画会看上去冲击力比较强,有一点失控的感觉,人物是在高速流动的,这种强烈的对比和瞬间性,和以往中国画中那种宁静致远的、格物的态度不太一样——所以有人会觉得‘无法选中’,无法把我的画归结进工笔人物、花鸟、山水中的任何一类——不过我就是想画一些带有不一样情绪的东西”。

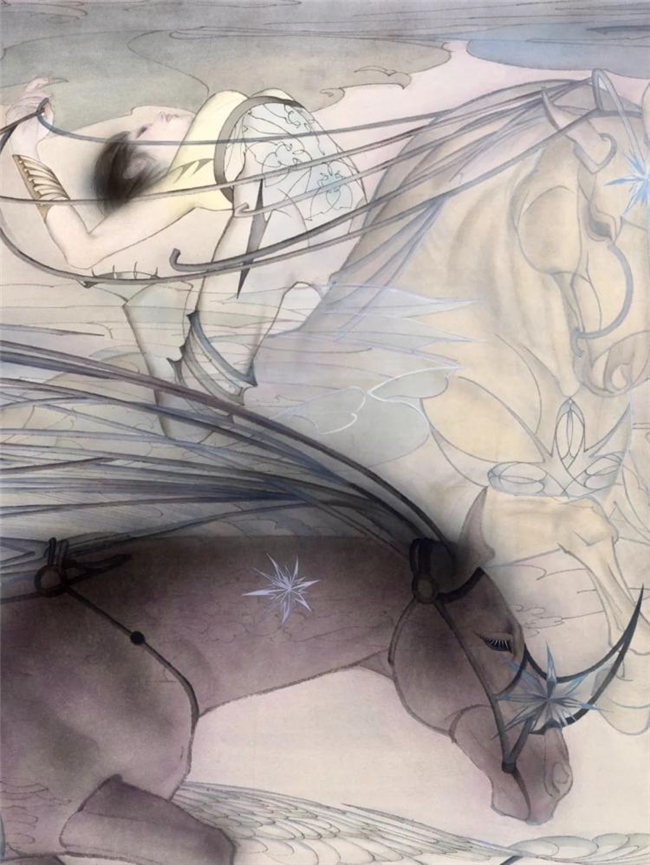

申淦君作品《信息过载》

申淦君将自己形容为一个“很害怕无聊、很喜欢想象的人,脑袋里面有一个巨大的熔炉”,所以平时无论是关注的艺术、游戏、电影、小说,基本都与科幻有关,包括H.R.吉格尔、莫比斯、寺田克也、空山基的作品,《银翼杀手》《爱,死亡和机器人》《黑镜》,甚至是特德·姜(Ted Chiang)和刘慈欣的科幻小说……这些都是她的思维素材。

申淦君在作品《信息过载》前

而出于对科幻文化的长期关注,申淦君读到了尤瓦尔·赫拉利的新作《智人之上》,这本书也成为了《信息过载》的直接灵感来源,“它是关于信息化的时代人们应该如何自处,我们如何应对信息过载这件事”。所以你会看到,画面中穿着未来感服装的女战士,恍然间让人想起《攻壳机动队》中的草薙素子;星星的元素象征着信息交汇之时迸发出的火花;马背上一根根甩出的线条,则隐喻着传输信息的电线管道;另外,画面中抽象的鸟的形态是对AI无实物衍生、使用大数据抓取信息并进行缝合的工作模式的视觉展现。

申淦君作品《信息过载》(细节图)

然而,申淦君对AI却也保持审慎的态度:“它让图像变得更廉价、更泛滥,某种程度上在培养人类的懒惰,让人们对图像更不珍惜、更不敏感,而我们作为艺术工作者,需要在一定程度上对这个模式做出对冲。”所以某种意义上,将未来的题材用手绘方式呈现是她选择的一种对抗方式——齐白石说“作画妙在似与不似之间”,而申淦君对于画面的处理仍然保留了这种独属于人脑的微妙把控,同样也是对于传统智慧的当代呼应。

申淦君在创作中

与此同时,申淦君亦关注创作中的性别身份。“以往在阅读科幻作品的过程中,我总觉得女性作者、女性形象都挺少的,充斥着有阶级色彩的男权叙事。我认为女性和男性在处理‘关于未来的想象’这件事情上会不太一样,一些温情时刻,或探讨技术对于人类积极的影响,或许在女性视角下可以体现出来”——所以,她曾经把拉奥孔的形象重构成女性版本,以探索她想象中“文明的叙事倒转后可能会是什么样子”,而女性与未来也将是她持续探索的方向。

申淦君创作过程

从校园走出,转变为职业艺术家的路将会如何?二人也曾认为完全无法预料,但毕业展上受到的关注无疑成为了正向的激励,“有不少家长带小朋友来看我的作品,甚至我还遇到了在现场临摹我作品的观众,这些反馈都让我觉得很感动,”胡荣表示。她决心更加坚定自己的想法,相信“只要画自己喜欢的,总有人会喜欢”。申淦君也抱持着更多的好奇:“我的画种可能相对特殊,不是传统山水,也算不上‘国潮’的路线,所以我也是希望先从‘说好自己的故事’开始。”——成为职业艺术家的路没有标准答案,也无需被谁定义,未来如何,时间或许会最终给出回答。

文章来源: artnet中文网