今天,在上海嘉源海美术馆,由巫鸿策展的沈少民个展“米:吃进胃里的诗歌”在一片稻田的景象中拉开了序幕。这是一个由艺术家个人史和集体记忆、公共经验相互交织的展览,策展人巫鸿写道,“米”是人类生命之所系,对大米的个体记忆,看似是一部微观的个人史,但实际上涉及到了与亲情、地域以及政治社会的关系。在展览筹备过程中,沈少民深入研究了大米这一人类赖以生存的日常食物,观察并形象地演绎了水稻从农田到餐桌的全过程,编织出关于食物、历史、文化与生存经验的复杂叙事。

艺术可以表达一切,但无法脱离人的生命本身。在我们的采访中,沈少民提到,展览中的稻草和大米不仅是材料,它们蕴含着沉重的历史与个人情感。无论是焚烧稻草、制作稻墨或稻纸,还是对大米多重意象的探索,他所追求的并不是物质的呈现,而是对个人情感的深刻表达,每一件作品都承载着他对过往的回忆和反思。

通过与水稻专家的合作,沈少民在展览中一如既往地融合科学与艺术的视角。他一方面展开个人的表达,同时也不断将问题外延,比如展览所搜集到的“米信”故事,则记录了不同世代对大米的情感。社会变迁带来的食物观念的转变,通过这片稻田发出了新的审视。

在这个物质丰富却对任何事物缺乏深度敬畏的现代社会,我们该如何与这些看似平常却充满深意的日常事物重新建立连接?沈少民对于时代的把握精准而风趣。他重提那些饥饿与生存的痛苦记忆,并将“胃的记忆”贯穿始终。在文字、景观与观念主义之间,他微妙地运用被日常生活忽视的材料和力量,敏锐地感应到细节中的能量。通过这些方式,他试图在艺术的语境中重新定义人与食物的关系,并探讨人与自然、历史与记忆之间的复杂关系,这实质上关注着人类的生存状态,以及“我们”的当下景况。以下是沈少民的口述,发表前经由受访人审校。

沈少民个展“米:吃进胃里的诗歌”现场©️嘉源海美术馆

生长

由安藤忠雄设计的嘉源海美术馆,实际上十年前已经揭幕了,去年重新开馆时,我作为学术委员会的成员来到这里参加开馆仪式,他们当时邀请我在这里做一个个展。美术馆最初的设想是作为文献馆,这里的空间特点是室内展览区域相对比较小,但公共空间却足够宽敞。美术馆前面有一大片稻田,稻田划属美术馆地界,由农民承包耕种,并出产大米。

我对那片稻田特别感兴趣,当时正值稻谷成熟的季节,金黄色的稻田分外壮观,走过全世界那么多美术馆,还没有看到哪个美术馆以稻田作为前景。安藤忠雄巧妙地将建筑设计元素延伸到了稻田里,使得这片稻田也成为了美术馆空间的一个部分。我想,能不能做一个和稻田有关系的展览?在与美术馆商讨展览时,我请求他们将收割的稻草和部分大米保留下来用作材料,美术馆欣然同意,我们便按照这个方向展开准备。今天的展览“米:吃进胃里的诗歌”中,所有作品都会与这片稻田有关,可以说,这个展览都是从这片稻田中生长而出的。

稻草

我们先说这稻草。稻草是去年留下来的,总共差不多有10吨,我们用了一部分,拿到安徽去制作了宣纸——稻草本身就是一种制纸原料。我们又将一部分稻草进行了焚烧,现在是禁止烧荒的,我们为此特意买了一个无害焚烧炉。稻草燃烧后留下的灰烬,我们筛选出最细的部分,用来制作稻墨。我们制作了20个模具,上面雕刻了我的20首诗,将它们倒模在了墨条上。用稻草做成的纸和墨都是日用品,讲述的是大米除了温饱以外的用途。墨条随着研磨的消耗变成墨汁,诗句则随之慢慢地消失,但诗歌里的情感会融入到墨里,作为一种沉淀和表达。我用笔沾稻墨,在用稻草制成的纸上描绘了那些回收后堆积的杂乱稻草,情感被物理性地包含在里边,画幅相当大,题目叫《还有很多稻草,也很乱》,消解着“最后一根稻草”的意象。

沈少民,《稻墨》,稻草灰,2024©️嘉源海美术馆

细灰被筛选过后,我用剩下比较粗的碎渣来制作了2000块稻草灰砖,每一块砖上也有一首诗,堆砌成一面墙,构成一个“水稻纪念碑”。在景德镇,我们用陶土模仿了稻草的形状和草绳的造型烧制了陶瓷,作品名为《还有很多稻草,成为了永远》。如果稻草能不再降解,或许几千年后依然能保存下来。

在山东,我们将一部分稻草制成了一根直径60公分、长达150米的草绳——据说可以申请吉尼斯纪录。我们在绳子中间打了一个结,一头穿过美术馆的天井延伸至内室,散落的细草绳将系住一只羊,而另外的一头则延伸到稻田里。为了制作这根草绳,我在山东待了二十多天,按照细草绳的制作原理,建造了两台巨大的机械,最终才得以完成这根庞大的草绳,作品名为《被食物困扰的羊》。稻草是羊的主食,农民告诉我,这些稻草正是羊的饲料。在展览现场,那只羊如果没有食物,就会啃食身上的草绳,直至将绳子咬断,从而获得自由,去寻找其他食物。这个作品还有另外一部分,由草绳编织成两个镂空的空间,如同一张网。一个空间里有一只羊,另一个空间里则有两只羊。两个空间之间有一个悬空的通道,人可以爬过去,但羊却无法走上去。它们可以互相遥望,却无法走出去,始终被困在空间里,也永远无法走到一起,但如果它把草绳吃掉,并且破坏了空间,是能从空间里走出来的。

沈少民,《水稻纪念碑》,稻草灰,300×200×50cm,2024©️嘉源海美术馆

胃的记忆

被食物困扰的羊,实际上指的是人,如同我们的胃,始终被食物所困扰。大米本不应该是一个沉重的主题,但在我的记忆里,特别是胃的记忆里,它的分量却是沉重的。从记事开始,我就没吃饱过肚子,看着父母都在为吃饭这件事情奔忙。当我第一次在美术馆里看到那片稻田,我向他们询问稻田的亩产和种植情况时,他们却告诉我,这片稻田对于美术馆而言只是一片景观。这句话让我很触动,我这个年纪的人仍然是有饥饿记忆的,但现在,解决温饱问题的大米变成了景观,这种转变的本身不就是艺术吗?

“胃的记忆”的深刻程度,比如对于经历过三年自然灾害的人,以及在饥荒中忍受过无奈的人,吃树皮、吃地瓜、吃玉米面的记忆是一辈子的刻骨铭心,这些过往都会被新的一代人遗忘,但对那些经历过的人来说,有些人甚至产生了强烈的味觉抵触,此生不愿再碰。一个人无论智商多高,大脑的记忆都可能轻易被洗掉,且往往还很彻底。但是,胃的记忆是无法被抹去的,它承载着深层的感受与经历,这种无法消除的联系是我要传达的。

我将诗歌和观念性的内容,寄放于“大米”这样一个日常的事物上,这与我个人的经历和记忆有关。这个展览的工作量挺大的,也是我注入个人情感成分最多的展览,每一个细节都能触发我的情感和记忆。艺术家的成长背景会自然而然地融入他们的作品中,童年记忆更会影响我们对于世界的思想和态度,也许饥饿的记忆和那种恐惧感在很大程度上塑造了我们这一代艺术家的创作。但文字中透露出的悲苦,我在展览中隐藏起来了。太悲苦的话,这事也做不成,还是要用积极的态度,轻松地去讲述这些沉重和压抑。

情感

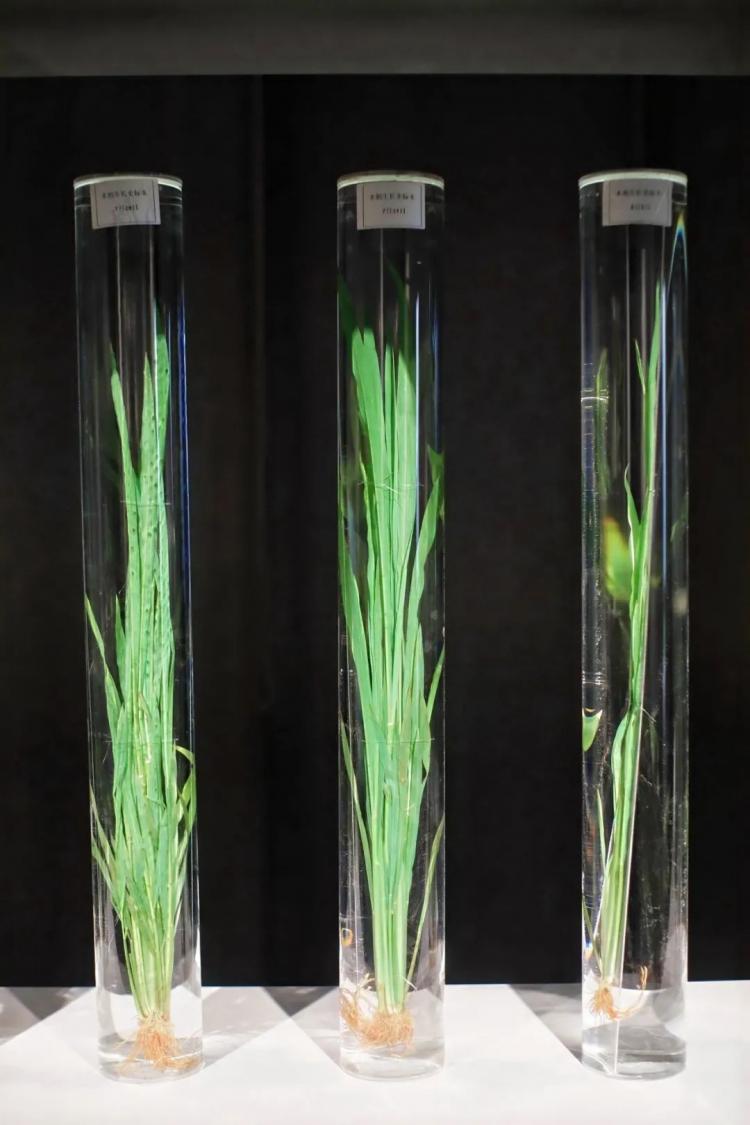

由于展览得到了上海农科院、科学馆和自然博物馆的支持,上海农科院水稻研究所为我们提供了800多种稻种,虽然我们每天都吃米饭,却从未想过大米竟有如此多的品种。研究水稻的科学家们将实验田中的稻种提供给我们,除了稻种,还有经过加工后的多种大米品种。而水稻培育的全过程,从种子发芽到成熟的过程,我们都制作了干湿标本,也用科学家的表达方式去画了插图册页。在安藤忠雄设计的书架上,我们将展示收集到的200多本与水稻相关的书籍,使整个美术馆都是与水稻相关的气息。

沈少民,《水稻湿标本》,水稻标本,2024©️嘉源海美术馆

我们也采访了一些水稻专家。和科学家的关注点始终不同,他们关心如何提升产量,关心植物如何耐寒抗旱,而我关注的是艺术家的直觉。艺术家做作品有两种,一种用脑子,另外一种艺术家用心,我认为只有用心做作品,才能感动人。现成品不能直接成为作品,但谈到转化,就像用脑子在做作品,我不会为了转化而转化,因为这个词常常带有“点子”的意味,像是在做脑筋急转弯。如果用心去做作品,我觉得首先是从情感出发,触动人心,这才是最重要的。

这个展览与我的个人史有关系,当公共性和个人经历交织起来,或许可以更深的层次上触动了观众,促使一种反思的诞生,但这并不是我刻意设计的结果。我的作品每天都在变,这是我自己的特点。然而,从整体来看,我的作品仍然围绕着一个贯穿的线索。

老鼠

为了做展览,我梳理了与水稻相关的食物链。大米不仅是人类生存的基本食物,还是许多生物的食物,这些生物里被水稻专家称之为害虫的昆虫——从艺术的角度,我们并不将它们视为害虫;也有鸡鸭家禽、羊、老鼠和鱼,还有一些吃稻草和微生物的生物。我将人类定义的“害虫”概念转化和消解,所有生物都是一个食物链系统的组成部分。人类冠冕堂皇地吃了稻米的种子,我们却不是“害虫”,谁来定义那些昆虫就是“害虫”,谁拥有话语权?这不公平,从艺术的角度,所有生命都应该是平等的,生物链就是一个相互依存的关系。

偶然的一个机会,我听说一个女孩在贵州山区建立了一个博物馆,带着一群孩子在那写诗,这让我非常感兴趣,我联系上了她。那个女孩给我讲述了一个关于人和动物之间如何依存的故事:在她所在的贵州山村,有一种延续了三百多年的稻种。一次,村子着火,所有的粮食和稻种都被烧光了,想着稻种要灭绝了,村民们都非常悲伤。后来,有位农民在稻田里发现了一个老鼠洞,当他挖开洞口时,发现了老鼠过冬时储存的粮食里居然完好地保存着他们的稻种,而且老鼠非常聪明,为了避免种子在潮湿的地下环境中发芽,它把干燥的稻草垫在下面,将稻种保存得很好。于是,这个稻种又得以延续到今天。村民们无比开心,没想到在老鼠为他们保留了这份水稻。为了感激这只老鼠,他们每年秋收的时候,都要留一部分粮食在那个地里给老鼠过冬。

米信

因为这个故事,我开始向身边的人收集他们和大米的故事。我一共收集了24封“米信”,有找父母讲的,找姥姥讲的,也有自己的感受,这些“米信”是这个展览里很重要的一部分。这些信的内容会直接用丝网印在墙上,和手稿一并展示。

在这些“米信”里,一些90后和00后的年轻人,他们的感受都很朴实,有的人为了减肥,大米在他们眼中只是一种碳水化合物,甚至有些人对它心存畏惧,因为不吃米饭而挨祖辈父辈的骂。不同年代的人对大米的情感完全不一样。这也让我更加期待这个展览能揭示出一些深刻的东西。

大米是人们每天吃的食物,但我们已经不去思考它背后的历史。在这些米信里,有一则“米粒家书编年史”,让我印象十分深刻:2024年,为如何做好一碗米饭发愁/2020年,生米粒堆积在桶中,它是足不出户的硬通货/2010年,在无尽的盒饭中味如嚼蜡/2004年,小孩因碗边的米粒掉地面被祖母咆哮大骂/1998年,市区的居民背着一袋袋大米,游过街道江水,洪水无法阻挡柴米油盐的流通/1988年,父亲分到一袋国营单位的大米/1980年,父亲扔下田野间的稻米,背着一袋面粉馒头来到城市/1970年,家中的锅碗瓢盆捐给公社,换取未粒/1969年,父亲的第二个兄弟饿死/1960年,一个瘦得只剩皮骨的男人倒在稻米间,嘴边还有残存的生谷穗/1940年,炮火打开武汉三镇大门,一家三口携着几袋面粉馒头逃到山沟中,稻米成为他们的战友。

警醒

我想通过展览来寻找个体的生命记忆,也包括我自己的记忆。但我个人的回忆,情感是主观的,很多人都去回忆,就是另一种力量。很多90后和00后可能不知道,中国的农民曾经是需要交公粮的,“米信”里就记录着父母辈交公粮的场面。公权力就是这样地进入家庭,一个交公粮,一个计划生育,断粮,断子绝孙。这些事情似乎都被人遗忘了。在展览里,我们搜集了上百件相关的文献,从解放以后,包括1960年代的三年自然灾害,还有计划经济期间的粮证和粮票,建国以来和水稻相关的一些报纸报道,包括大跃进那些亩产万斤的口号,都是展出的内容。而这些信未来可以作为一本可以阅读的书,尤其现在年轻人,让他们读一读也挺好。年轻人也会知道,有一代人当时为了一碗米饭,有的人可能会挨顿打,有的人可能会饿死。

我们走得太快,来不及回头看看自己失去了什么。当我们终于回望时,实际上会感到悲凉。不仅是为了追溯,更是为了警醒。

诗歌

我所画的稻草,以及那些作品的题目和“米信”,文字在展览中是至关重要的一部分,而所有的文字里都蕴含着隐喻,完全转化为一种诗意化的表达。诗意化的表达会削弱问题的犀利,但在今天,诗歌能够规避很多东西,包括审查。既不能太直接,也需要表达出自己的情感、观念、立场和态度,或许只能借助隐喻,以及口语化和日常化的词句来传达。

诗歌在今天是否成为一种无力的选择,还是说它依然可以发挥作用,是值得我们思考的。今天的诗歌是一种无奈,在八零年代,诗歌与摇滚乐共振,成为一种呐喊和抗议,那个时代的诗人能够以强烈的声音发声,今天连喊的声音也发不出来,如此压制,诗歌的影响力已经被边缘化了。今天不是诗歌的时代。我曾与北岛讨论过,他说他在今天也写不出来1980年代那种力度的诗歌。不同的时代产生不同的诗人,不同的诗。无奈也是一种诗歌,也是一种态度。

故事

故事与诗歌一样,会稀释犀利,只不过它们有各自的语法而已。无论通过故事,还是通过几个句子,表达的目的却是一样的。就像人与老鼠之间的关系,诗歌就不如故事有效。老鼠是让人讨厌的东西,但总有一些人,总有一天,人们会对老鼠有感激之情。

讲大米的故事,是在今天这个大环境之下能做的,它能有效表达情感、感受和态度。这种人们每天都离不开的食物,却又被每一个人忽略,赖以生存的食物作为出发点,表达的就不仅仅是事物本身,这里边有人与人的情感,人与动物的情感,人与土地的情感,人与自然的情感。强调情感,可能和我的背景有关,我没有学过艺术,我从来也不在艺术史系统里去思考作品,关注什么、对什么感兴趣,和艺术史没有关系,完全从我的情感出发。

水稻神

全球有五分之三的人口依赖水稻为生,尤其在亚洲,人们对大米的崇敬在很多文化中是显而易见的,很多依靠水稻生存的地方,传统文化里都有水稻神的存在,包括印度、泰国、孟加拉和日本,他们的大米都有自己的守护神,有的是老虎,有的是狐狸,说明水稻这种不可或缺的食物在他们的文化中是非常重要的,这当中有一种对食物的深深的敬畏,对水稻本身的价值也有着更深刻的理解。

作为千年农业大国,中国的文化里却没有这种信仰,接近的信仰似乎只有“灶神”,我们似乎只注重“人”这个主体,强调“人定胜天”,吃米的目的只为充饥,对赖以生存的大米并没有一种敬畏感。尽管我们也挨过饿,也有过很多痛苦的饥荒经历,但水稻作为生存基础,似乎并没有在我们的文化信仰中占据应有的主角。在这个展览中,我本来还造了几个“水稻神”,但最终未能通过审查,只能造神失败。

冲突往来

实际上,大米在中国的种植历史可以追溯到7000年前,杭州的良渚博物馆曾经出土过水稻,虽然已经碳化,仍然能辨认。这是有历史记载的,中国最早的食物之一。大概在3000年前,中国的水稻传到了朝鲜半岛和日本,大概在唐朝时期又传回中国东北地区,当时的东北是唐朝的一个藩属国,叫渤海国,位于现在的黑龙江省。那时的农业种植技术已经相对成熟,人们开始重视水稻的种植。渤海国最终被辽国所灭。辽主要是北方的游牧民族,对农业并不重视,渤海国灭亡后,许多农业技术也随之失传,这使得东北的水稻种植历史基本上中断了,几乎找不到相关的记录。

直到19世纪30年代,五常县的县志中记载了一群朝鲜人来到东北,在五常县的东南山区开荒引水,开始种植水稻,重新点燃了这一地区的水稻种植传统。这段历史有将近100年的时间,但由于气候等因素,收成不理想,这些人最终可能因各种原因迁走了,只留下了当年的一口古井。很多年后,汉人从山东迁入这片土地,发现了这口井,便称之为“高丽井”。随着时间推移,1980年代土地分配时,这口井被填埋了。根据五常县的记载,这个村庄古井证明了朝鲜人是东北地区水稻种植的最早引入者,而他们种水稻的背景与日俄战争有关。

1930年代,日本人进入东北,作为战胜国,他们获得了南满铁路的运营权。北洋政府在向日本贷款时,实际上并没有能力偿还,而日本方面并不在乎北洋政府的还款意图,他们要求抵押物以保障债务。于是,长春到大连铁路沿线6公里范围内的所有田产、森林和矿产都被抵押给了日本,包括如今的鞍钢在内的许多资源都成为了日本的抵押物。日本军队也获得了在该地区出兵的权利,逐步形成了关东军的前身。后面遗留了一系列的问题,实际上,在那个时期,日本开始悄悄移民到东北,因为他们获得了驻军权和领地权。

在那个时期,日本将北海道的水稻种子引入了东北,因为两地的气候相似,适合耐寒的水稻生长。这使得东北的水稻产量大大提高,尝到了甜头,日本人积极建立水稻种植基地和水稻株式会社,这些活动对当地的农业生产产生深远的影响。这一时期也引发了中日之间一个重大的历史事件。当时在长春郊区一个叫万宝山的地方,一伙朝鲜人来到这里开始种水稻,实际上他们是给日本人打工的,日本在东北设立的水稻公司雇佣了大量朝鲜人,因为他们擅长种植水稻。由于东北地区主要是旱田,水稻的种植需要引水。公司从附近的一条河流引水,但这条水渠的建设破坏了当地中国农民的耕作的“熟地”,“熟地”不是新的开荒,已经耕种多年,修水渠的时候因为没和中国农民没打招呼,因为日本人比较强势,觉得是他们的地盘,并且把填土倾倒到了农田里,造成耕作困难,甚至洪水时容易淹没旱田。这一情况在1931年引发了农民的强烈不满。他们向长春县政府举报,张学良当时是县长,派警察赶走了这些朝鲜农民。看到政府的支持后,500多名中国农民决定行动,填平了水渠。这使得日本稻田失去灌溉来源,满铁公司随即派出铁路警察前来镇压,导致冲突升级,十几名中国农民在抗议中被开枪打死。事件迅速升级,最终引发了中日朝三国政府的介入。一些不良记者在朝鲜和日本出于各自的利益,故意扭曲事实,将事件描述成中国军警开枪打死了十几个朝鲜人。这导致平壤和汉城爆发了对中国商铺的纵火事件,许多中国人也因此受到伤害。日本借此机会,以保护侨民为理由,开始向中国东北增派军队。事态发展迅速且复杂,背后有殖民问题,也暴露了媒体在报道中的不可信性,以及如何通过信息操控激化国际冲突。

他者

所以,东北的水稻实质上是日本的品种,是日本在1930年代由开拓团带过来的品种,而在东北日据时期,日本开拓团的移民以种水稻为主,但大米属于军粮,首先供应给关东军,老百姓不能随便吃。虽然在日本人的引导下,很多旱田被改成了稻田,引进了北海道的稻种,产量不断提高,但中国人是被限制的。有一个故事让我印象深刻:从吉林到哈尔滨的铁路修通了,一个农民第一次要坐火车。他以前从未坐过火车,于是特意做了一顿大米饭,觉得这是出门的“仪式”。结果他在火车上晕车,控制不住自己,把大米饭吐了一地。这时铁路警察来了,那条铁路是由日本人管理的,警察到跟前开始骂,正收拾的时候,警察捏着鼻子仔细一看:“哇,你敢吃大米饭!”直接上警棍,给了一顿胖揍。因为一顿米饭,第一次坐火车的技艺变成了挨打的记忆。

东北大米背后的殖民历史,以及与日本和朝鲜之间的国际交流与矛盾,实际上表明了根本上并不存在一种独立自足的经济。谈到粮食时,我们不可避免地要提及战略性资源。无论从民生还是经济的角度来看,尽管许多人可能不愿意种植水稻,国家出于保障粮食安全的考虑,仍然要求保持稻田的面积。因此,大米和稻田的角色变得复杂,讨论大米时,实际上也是在思考其作为“他者”的身份。如果没有对外开放,或许我们仍需要凭粮票领粮食,饭桌上甚至可能没有什么可吃的。正如有人所说,如果没有开放,陕西人可能连一碗油泼辣子面都吃不上。

地方感

现在很多人讨论“地方感”,就源于过去我们吃的大米。过去,一方水土养一方人,每个地方的人就吃每个地方的米,地方的连接感很强,人到了外地才能吃到不一样的大米。南方人吃丝苗米,江汉平原吃籼米,南方的土地都种两三茬庄稼,但是土地的养分是有限的,东北大米好吃,因为这片土地一年里有半年是冬天,只能种一茬庄稼,营养会更丰富,看上去都油汪汪的。随着运输变得便利,我们开始吃到来自不同地方的大米,地方感也逐渐被减弱和打破,变得越来越均质化。

景观

作为从东北走出来艺术家,我走到上海来讨论大米,上海是中国城市化程度最高的城市,农田几乎消失了。对于稻田本身,我们往往只是一味索取,用到的时候才会想起它的存在,却从未真正给予水稻应有的尊重。当我听说他们将一大片稻田视为景观时,感触颇深。在像上海这样的城市,许多人似乎已经忘记了我们这一代人曾经对于能吃上一碗热腾腾大米饭的那种幸福感,那种过年般的体验。他们缺乏这种经验,提到“景观”时让我感到惊讶,似乎一点敬畏都不存在。

在城市环境中,米稻田成为了景观,成为了咖啡的噱头,成为了文旅项目,讨论大米的情境开始特殊化,面对的群体和他们的期待也在发生变化。中国的许多事物都被文旅化,所有东西都在考虑如何转变为景观,甚至连矿山、监狱、小吃、餐饮都成为了文旅项目。这种现象令人担忧,文旅化与娱乐化的趋势使我们对一切都缺乏尊重,这是一种价值观的缺失。这不仅是关于粮食的讨论,也是关于城市与乡村、传统与现代之间关系的思考。

沈少民,《还有很多稻草,拧成了一股绳》,草绳装置,稻草绳、活羊,1000×50cm,2024©️嘉源海美术馆

逃逸

在我六岁的时候,有一天我看到父亲躺在炕上,用手捂着脸,哭得很伤心。我感到很不解,于是偷偷问妈妈发生了什么事。母亲泪眼汪汪地告诉我,爸爸在他工作的工厂附近,没人注意的地方,利用每天午饭时间偷偷开垦了一小块荒地,种了些大豆。当时大豆很珍贵,能换来很多食物,这是全家不再挨饿的希望。然而到了秋天,大豆成熟的时候,父亲准备第二天去收割,却发现那块地已经被人收走了。他辛苦一年的劳动成果被偷走了,而当时“小开荒”是不被允许的,所以他只能默默流泪,不敢声张。

在那个年代,为了让一家人能够吃饱,他不得不逃离框架,去开垦一块地种粮食。今天的当代艺术也正在被框架辖制,艺术家既是观察者,也是参与者和经历者,在现实中,为了寻求表达,或者寻求生存,艺术家的逃逸和主动攻击是一种本能的反应。

我过去的作品往往与宏大叙事有关,但这个展览,我选择了更微观的个人成长史,也许是年龄的原因,但我认为更重要的是环境的变化。今天的环境让许多表达受到限制,我们必须找到智慧的方式去传达自己的想法和立场,这很难平衡,但并不意味着放弃。如果连审核都无法通过,事情做了也就没有意义。但我不喜欢妥协,始终保持一种不服的态度,无论采用什么方式,我都要表达自己。选择有效的表达方式是关键。不管是鸡贼,还是智慧,抗战时不也说“曲线救国”吗?在今天作为艺术家,要表达真实的情感和态度,在复杂的环境中就得斗智斗勇。能将现实作为材料,有时让我感到非常得意,有些东西不能明说,但我确实我还真的做到了。

面对现实,我们每个人可能都很悲观,尤其我自认为是个悲观主义者,但我是一个积极的悲观主义者,尽管我们可能无法改变,感到无能为力,但我们总能寻找表达的方式,依然可以发声,主动去作出改变。

文章来源:打边炉ARTDBL