在当代视觉文化中,“萌”作为一种跨文化的美学现象,已从单纯的审美趣味演变为兼具情感共鸣与社会批判功能的复杂符号。欧美“萌”设计的发展历程,既是对“可爱”这一视觉语言的重新诠释,也折射出社会观念与文化权力的变迁。从工业革命时期“纯真童年”概念的建构,到反文化运动中的政治化转向,再到全球化时代的跨文化融合,“萌”的美学表达始终与时代精神紧密交织。分析“萌”在不同历史阶段的形态转变与精神表达,揭示这种看似简单的视觉语言成为理解当代文化的重要切口。这一探索不仅有助于厘清“可爱”背后的文化政治逻辑,也为设计如何承载社会价值提供了新的思考路径。

萌之源流:“萌”文化的缘起与演进

> Puppy,艾洛·阿尼奥

“萌”源于日语“萌え”(moe),本意是指读者在看到漫画中的美少女角色时,产生的一种热血沸腾的精神状态。在欧美,这一概念被广泛接受并实现本土化,形成了独特的粉丝文化现象。欧美语境下的“萌”并不完全等同于日本的原始定义,而是将其泛化为指代一切幼态可爱符号的公共审美标签。

> 玩偶“缝纫工”,邓肯·肖顿

工业革命后,欧美社会将儿童视为需要被庇护的纯真象征,而“cute”(萌)的视觉符号正是这一观念最直观、最具情感张力的文化表达。19世纪末至20世纪初,童话与插画领域涌现出一批经典可爱—如《彼得兔》中的角色,以及迪士尼早期的米老鼠、米妮等圆润、大眼、动作夸张的形象,这一时期的可爱形象多面向儿童市场。20世纪60年代,反主流文化运动者把奶嘴、米老鼠与和平符号一起别在军外套上,让“可爱”首次成为嘲弄战争与资本理性的反叛武器。进入网络时代,欧美本土的“可爱”文化脉络在20世纪末期与日本输出的“萌”符号相遇,进而产生了将Hello Kitty这一经典“萌”符号与朋克、哥特等反叛美学相结合的再创作。这种重组并非单纯的外观混搭,而是通过“萌”的视觉语言实施社会批判;或是用Hello Kitty的纯真性反衬消费社会的虚伪、借其商业符号的身份讽刺文化工业的收编能力。

萌之解码:情感根基与视觉语言

图左> 手绘星球别针,邓肯·肖顿

图右> 皮诺曹图钉,邓肯·肖顿

欧美“萌”文化的情感内核植根于西方社会对“cute”(萌)这一美学概念的长期演变与重构。从发展历程来看“萌”设计,这种设计风格的情感基础植根于西方社会对童年概念的独特认知。正如工业革命后欧洲社会逐渐形成的童年观念—将儿童期视为需要特殊保护的纯真阶段,这一社会认知为“萌”设计提供了重要的文化土壤。迪士尼公司创造的经典IP形象米老鼠(Mickey Mouse),通过标志性的圆润造型和夸张表情,将这种对纯真的崇拜具象化为视觉符号,在唤起观众情感共鸣的同时,也构建了一套完整的童年美学体系。这一时期的“萌”是一种温情脉脉的“庇护式情感”—它把工业时代对脆弱童真的焦虑,转译成圆润、无害的造型语言,既向成人保证“纯真仍可被保存”,也为儿童提供了安全、可预测的幻想庇护所。

> 眼点,邓肯·肖顿

当代欧美“萌”设计在延续传统的基础上,发展出更具批判性的情感表达。20世纪60年代的反文化运动为这一领域注入新的精神内涵,使“cute”(萌)美学具备了对抗主流价值的社会功能,被赋予了用天真对抗成人世界刻板规则的“反权威”意义。20世纪末期,其与日本“萌”文化相遇后产生了独特的跨文化融合。从跨文化比较的视角来看,欧美“萌”设计的独特性进一步凸显。欧美作品更注重通过幽默感和活力表现来传达价值主张,这种差异本质上反映了深层的文化逻辑—个人主义传统使西方设计师更倾向于将“萌”设计作为个体表达的媒介。

> 云钥匙扣,邓肯·肖顿

欧美“萌”设计的视觉特征呈现出独特的文化编码与形象特征,其造型体系根植于西方特定的美学传统与社会心理。从迪士尼经典IP到当代设计师作品,普遍采用夸张的圆润形态、概括简化的特征作为基础视觉语法,暗合了动物心理学家康拉德・洛伦茨(Konrad Lorenz)提出的“婴儿图式”(baby schema)理论,通过放大幼态特征激发观者的保护本能。

萌之万象:案例中的欧美“萌”设计

> 玩偶Fuggler,路易丝・麦格特里克

从米老鼠到《冰雪奇缘》中的雪宝,迪士尼逐步发展出独特的萌系设计语言:由球形身体和圆柱形四肢构成的圆润造型、通常占面部1/3以上的大眼比例、简化的五官细节。这种设计手法在《超能陆战队》的大白(Baymax)身上达到极致,其纯白配色、柔软曲线和拟人化眼睛完美体现了迪士尼对“萌”设计的本土化改造。大白的设计融合了日式萌系的极简美学与迪士尼传统的拟人化手法:首先采用极简面部设计,去掉嘴巴,仅通过眨眼睛和肢体语言传递情绪,更易引发观众共情;其次,充气机器人的设定赋予了它柔软圆润的体态,让人产生想要拥抱的冲动;最特别的是走路姿势的设计—动画团队专门研究了婴儿和企鹅宝宝的步态,最终选择了最可爱的企鹅宝宝步态。此外,迪士尼研发的Hyperion渲染技术能让白色充气身体呈现真实的光影变化,在极简造型中暗藏丰富的细节。这些设计共同造就了大白独特的萌感,完美诠释了迪士尼“用最简单形式传递最丰富情感”的设计哲学。

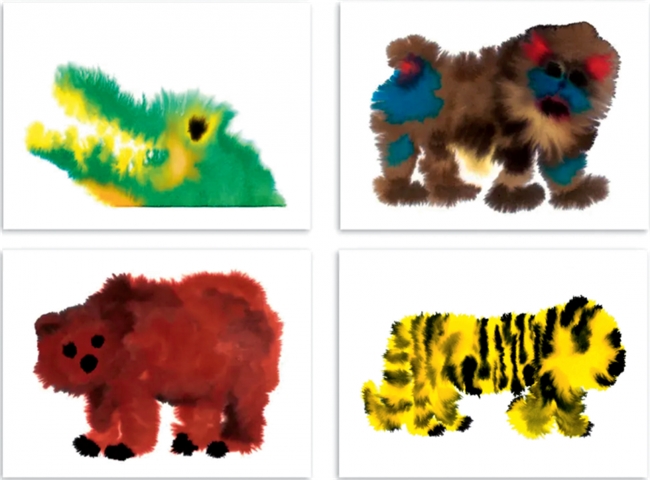

>《Animal》系列海报,罗普·范米耶罗

荷兰设计师罗普·范米耶罗(Rop van Mierlo)的动物周边设计,完美诠释了欧美“萌”文化的在地化表达。这位艺术家常以动物为灵感,但他的作品与其说是关于动物本身,不如说是关于创造它们的过程。罗普的标志性技法是湿画法,即在湿润的纸上用液体水彩作画,最终呈现出难以预测的成品,这种难以掌控的过程赋予了作品独特的个性。在HEAD PORTER 20周年联名系列中,罗普将其标志性的晕染水彩画与包袋设计完美结合,呈现出独特的“萌系”艺术风格。该系列托特包最突出的萌点在于艺术家充满童趣的笔触运用—通过不规则的彩色墨迹晕染,创造出类似小动物毛发般的蓬松质感,这种看似随性却充满生命力的笔触让静态的图案产生了动态的萌感。罗普刻意保留水彩画特有的边缘渗色效果,形成类似儿童涂鸦的稚拙趣味,与HEAD PORTER一贯的成熟都市风格形成有趣反差。色彩选择上,他采用粉蓝、嫩黄等马卡龙色系,配合圆润的色块形状,进一步强化了视觉上的柔软感。整个系列通过水彩的流动性与包袋的实用性碰撞,实现了艺术性与功能性的萌系平衡。

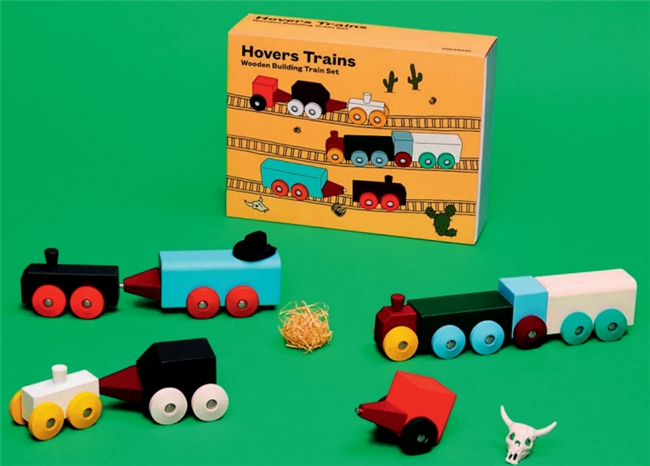

> 悬浮火车,洛里斯·霍弗斯

> 玩具车,洛里斯·霍弗斯

荷兰设计师弗洛里斯·霍弗斯(Floris Hovers)的设计“萌”趣源于他对童真的执着追求。这位自称“我宁愿一直做个孩子”的设计师,将孩子般纯真的视角融入作品,创造出既简约又充满情感张力的玩具世界。霍弗斯的Archetoys系列微型金属车模更是将“萌”推向新高度。这些3厘米大小的车辆采用极简的几何造型,仅通过基本轮廓就能让人一眼认出救护车、双层巴士,圆润倒角让冰冷的钢材瞬间变得软萌,用略显笨拙的形态唤起人们内心的柔软。霍弗斯拒绝芭比式的荧光粉,坚持使用RAL标准色系中的柔雾法式粉、奶油黄和邮筒红,低饱和却高情感浓度的色彩,让这些小车在保持童趣的同时,又带着令人安心的质朴感,把“不想长大”的心境变成可触可玩的温柔抵抗。

> Trioli,艾洛·阿尼奥

> Pingy,艾洛·阿尼奥

Trioli是一款由艾洛·阿尼奥(Eero Aarnio)设计的儿童座椅。它俏皮、多彩且耐用,由滚塑聚乙烯制成。Trioli立起来就是一把儿童扶手椅,其隔板并不是置于正中,而是可依照儿童身高决定从哪一边直立起来,也便于适应不同桌子的高度;当它放倒时又可立刻变身为摇动的木马椅。同一把椅子,在长高与换桌之间反复“变身”,既贴心地陪伴成长,又悄悄把顽皮孩子的“破坏冲动”收编成游戏的灵感。最萌的是它毫不掩饰的童趣逻辑—家具不是被“使用”,而是被“骑”、被“翻”、被“发明玩法”。阿尼奥把儿童成长过程设计成一场可以反复读档的游戏,Trioli就是那只始终陪着孩子升级打怪、越摇越开心的魔法坐骑。

> Linnut璃光鸟系列,奥伊瓦·托伊卡

Linnut璃光鸟系列LED灯具由芬兰传奇设计师奥伊瓦·托伊卡(Oiva Toikka)操刀设计,以其萌趣盎然的造型成为家居设计中的亮点。该系列灵感来源于Iittala经典的玻璃鸟形象,涵盖鸽子、鸭子、猫头鹰、野鸡和山雀等。包含Kirassi、Palturi、Siiri、Sulo等款式,每一款都赋予灯具以俏皮的生命感。奥伊瓦将鸟类形态抽象化为圆润柔软的灯体轮廓,并搭配明亮活泼的色彩。在结构上,灯具采用双层结构:外层使用透明聚碳酸酯注片,内层为不透明薄片。透过Magis高科技树脂成型技术,灯具点亮后,外壳像玻璃般透亮,内壳却像乳白玻璃一样散发柔光,把LED点光源转化成一整团软绵的“玻璃气球”。灯罩上的明暗斑点像手工留下的微小瑕疵,把光影切成轻柔的层次,在房间里铺开一片透亮又带点诗意的光晕。

欧美“萌”设计的发展历程,本质上是一场视觉语言与文化基因的深度对话。从米老鼠的圆润造型到大白的极简美学,“萌”在欧美文化土壤中生长出了独特的形态—它既保留了触发人类保护本能的“婴儿图式”内核,又被赋予了西方理性传统与个人主义的精神气质。未来,“萌”设计在欧美文化中的发展,或将进一步拓展其作为社会议题载体的可能性:从生态危机到心理健康,从科技伦理到多元包容,这种跨文化视觉语言,正以其独特的情感渗透力,成为连接私人体验与公共议题的桥梁。而在这个过程中,对本土文化基因的坚守与创新,仍将是其保持生命力的关键所在。