“人生照片”这一互联网新兴词汇,被定义为“可以珍藏一辈子的照片”,仅在社交媒体小红书上,“人生照片”相关的tag就拥有12亿浏览量。它与美并不成绝对的正相关,能够被个体珍藏,源于照片背后承载着的独特意义,也许关乎一次与晚霞的意外邂逅,也许关乎一场久违的逃离。

事实上,当我们谈论“人生照片”时,谈论的绝不只是jpg.格式的图像文件,也不只是一张售价不菲的宝丽来相纸,而是在思考让这一概念爆火的社会图景、摄影的发展及其与个体的关系——摄影载体更迭,不止是技术的跃进,更是人类与自身记忆的重新联结。

每一代人都在用属于他们时代的摄影语言描绘心中的“人生照片”,重要的不是载体本身的好坏,而在于创作者如何理解并运用这些载体的独特“语法”,去捕捉、表达、珍藏那些触动心灵的瞬间。

当代创作者眼中的“人生照片”

本次时装L'OFFICIEL 邀约4位摄影形式与理念各具特色的影像创作者,他们以不同摄影载体作为感知的延伸,表达他们对“人生照片”的新理解。在技术飞速迭代的今天,这或许能帮助我们更主动地选择,如何为未来留下属于这个时代的人生印记。

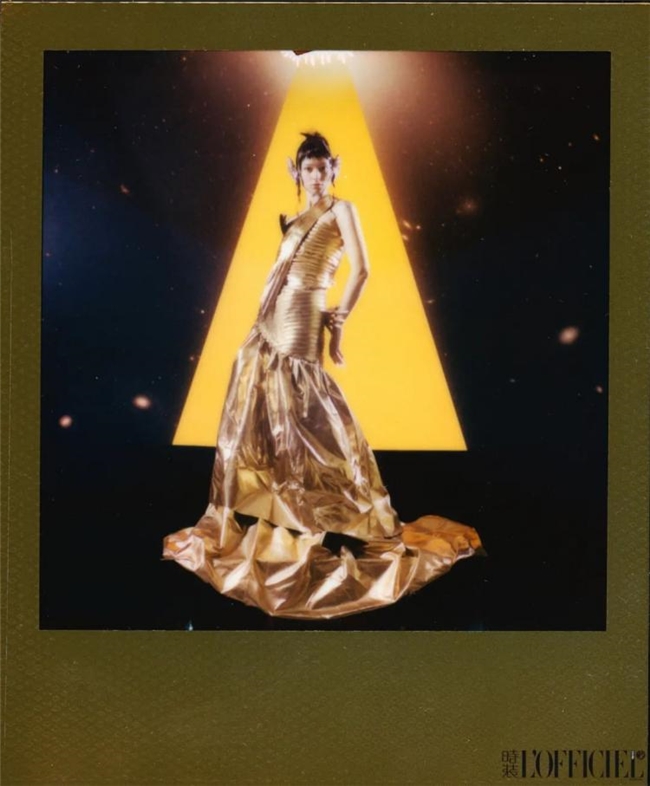

姜文:宝丽来摄影让未来在过去“显现”

姜文

宝丽来摄影艺术创作者

入行摄影已十一年的姜文之所以在四年前入手宝丽来,是因为同事当时给她拍摄了一张黑白的宝丽来照片,“看着相片里的自己,我觉得自己好像来到了90年代”。在此之后,她一直坚持使用宝丽来创作,也正是源于一种独特的“矛盾感”——“宝丽来的成像自带很纯粹的复古味道,而我又往往选择用宝丽来拍摄具有现代感的对象(object)和场景。简而言之,你可以理解成我在上个世纪七十年代拍摄到了一些当下的图景。对于那个时代而言,这就是未来。”她曾用“视觉化”、“复古未来”和“想象”三个关键词概括自己的视觉风格,从某种程度上说,宝丽来完美契合了她自身的审美倾向,当她透过宝丽来的取景框观察拍摄对象时,她似乎领略到了不一样的世界。每一次按下快门,弹一下、再抽出的相纸,承载着将其风格独特性发挥到极致的魔力。

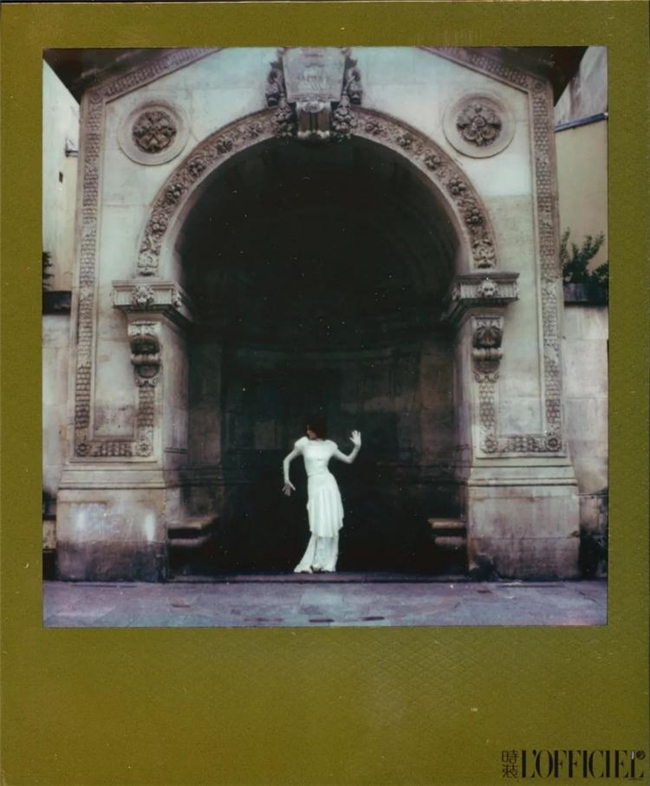

均为姜文摄影作品

同时,宝丽来的出现,给姜文带来了不一样的情感体验。得益于“即时成像”的特点,姜文发现,比起使用手机、相机,用宝丽来给家里的长辈、老人们拍摄,他们从中获得的快乐显然更多,“宝丽来很好地承托住了他们的情绪价值”,年轻一代从一诞生就熟悉的数码影像,也许对老一辈而言是少了些实体的温度。于是,在工作以外,她也开始热衷于用宝丽来为家人拍摄纪念照片,那张薄薄的宝丽来相片也成为了家人间有形的记忆,“从收纳盒中抽出某张宝丽来,我就能回忆起那天经历的种种。”

均为姜文摄影作品

于是,用一台宝丽来,姜文让未来在过去显现,也让过去在未来重演。

图为姜文摄影作品

L'OFFICIEL:您是如何理解“人生照片”这个词的?

姜文:在我看来,“人生照片”是非常形而上的定义,可能就是一些无法复刻的瞬间,比如平静的湖面和完美的光线组合,也可能会成为个体心中无法复刻的人生照片,不需要是什么重大的人生节点。我以前觉得自己好像没有什么所谓的“人生照片”,但我发现我有很多无法复制的作品,某种程度上,它们就是我的‘人生照片”,哈哈。

L'OFFICIEL:宝丽来相机与同类型的拍立得有哪些主要的区别?使用体验有何不同?

姜文:宝丽来相机在玩乐性和机械构造上更多元,且相纸颜色比拍立得更鲜艳;拍立得的成片效果则更加真实,相比之下,宝丽来的成片更能凸显所谓的“复古效果”;所以尽管宝丽来在操作上更容易产生废片,但其独特的复古感仍收获了大批拥趸。

L'OFFICIEL:对于这两年撕拉片突然火爆的现象,你怎么看?

姜文:我觉得撕拉片的走红有赖于近年复古回潮的流行趋势,影像是最能传递某种氛围的,如果你希望追溯过去的风貌,在视觉效果上模仿是最简易的。撕拉片的效果很贴合大家追求的“复古滤镜”感,并且操作简单便捷、出片速度快,能够带给用户抽盲盒般的惊喜体验,所以会再流行起来,和CCD相机又一次在市场上“复活”其实是一个道理。

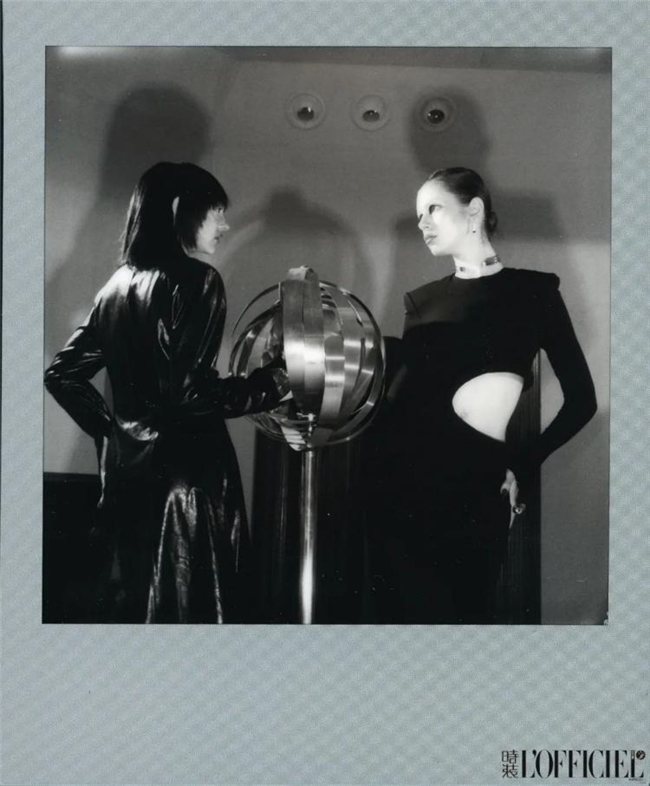

黎雨诗:胶片摄影“人生照片”是刻奇式的词组

黎雨诗

青年艺术家,以摄影为主要艺术创作媒介,她的作品主题涉及与性别、欲望与凝视。

在很多人眼中,黎雨诗的作品毫无疑问是出格而大胆的。她的创作远非对于胶片复兴的简单追随,而是一场针对视觉权力结构的系统性颠覆——通过男性裸体这一充满张力的“道具”,以近乎冷峻的客观性重构“凝视”的本质。

同样,作为青年艺术家,黎雨诗也以更具批判性的视角解构“人生照片”的概念。每个人的“人生照片”,或者说重要的人生时刻都是不一样的,正如萨特的所言“我们的本质是通过存在来定义的”,那些真正的“人生照片”,其实就是我们在行动中成为自己的那一瞬间。无论它有没有被照片记录下来,或者那张照片是不是“美”的,最重要的是那一刻你突然意识到“这就是我”。

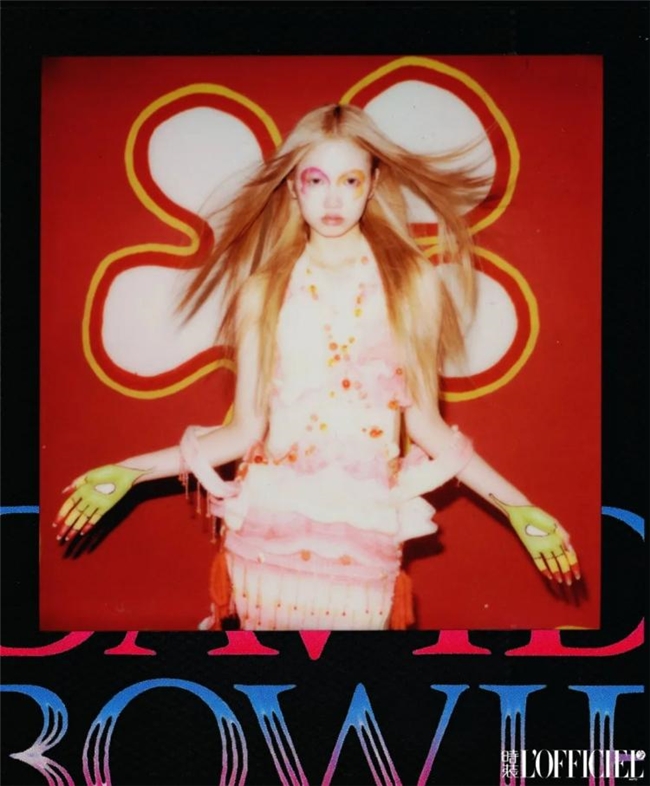

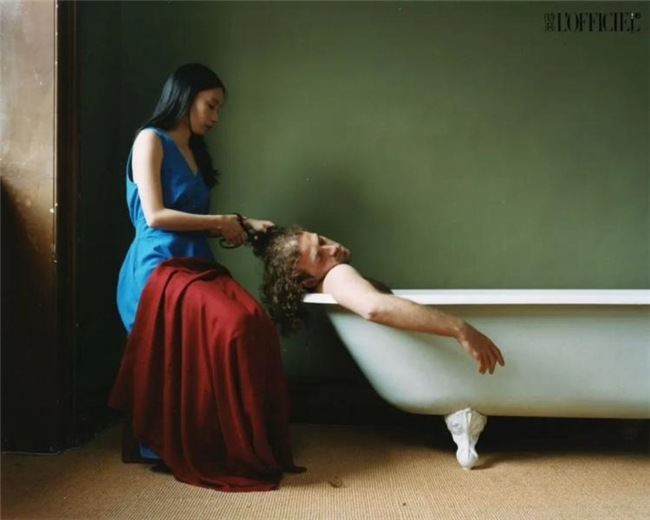

《阿克泰翁之死》黎雨诗

而当人们在社交媒体上,把“人生照片”被塑造为能够获得流量的时髦议题时——许多人开始在“人生照片”的tag下搜索能拍出“人生照片”的模板,试图打卡同一地点、摆出同一姿势,以保证出片率,黎雨诗感到了一种刻奇式的操演。刻奇这个词原指仅通过重复惯例、公式,流于表面地模仿某种已被广泛认同的艺术风格。从这个角度上来说,习惯用胶片摄影进行艺术创作的黎雨诗,试图通过胶片工艺的“慢”,创造一条筛除刻奇、抵达真实的有效路径。当主流影像文化沉迷于即时满足与感官刺激时,黎雨诗刻意选择胶片这一需要漫长等待方能显影的媒介,因为对她而言,胶片从拍摄到冲洗的物理延迟过程,能够迫使创作者与影像建立更深层次的联结。更为重要的是,胶片的“实体性”,恰恰是它和数码、AI摄影之间最关键的区别,“我的作品最终会是一个实体的项目,而这是我希望它存在的方式。”

《塞门和黛利拉》黎雨诗

L'OFFICIEL:对于最近一段时间兴起的“撕拉片”热潮,您有哪些具体的看法?

黎雨诗:现在流行的撕拉片拍摄都是配合强闪光灯来进行的,成片自带过曝、梦幻质感,非常符合社交媒体审美偏好。再加上撕拉片本身已停产,这种稀缺性反而增加了它的吸引力。某种层面上,它的流行可能源于对技术发展的怀疑和恐惧,但我觉得这种“恐惧”是对技术带来的“过度控制”感到疲惫,数字时代的即时性是无限的,但撕拉片给你的是一种“有限的即时性”,而且这种不确定性反而让人感到安心。

L'OFFICIEL:现在AI技术在摄影领域已经越来越普及,按照苏珊·桑塔格的观点来看,AI摄影的艺术性大大消解了摄影记录的真实性,您怎么理解?

黎雨诗:罗兰·巴特在《明室》中提出了"ça a été"(那曾经存在过)的概念,他认为这是摄影的核心特质:它证明了某个东西曾真实存在过。“真实性”并不取决于图像本身有多逼真,而取决于在它背后是否有一个真实的时空曾经存在过。从这个角度来看,AI摄影是一种根本性的颠覆,它不再是现实的记录,而是算法的创造。传统摄影创作需和真实存在的事物建立某种联系,而AI摄影创造的图像,不仅其中的对象(object)、场景可能不存在,甚至拍摄的过程也可能不存在。

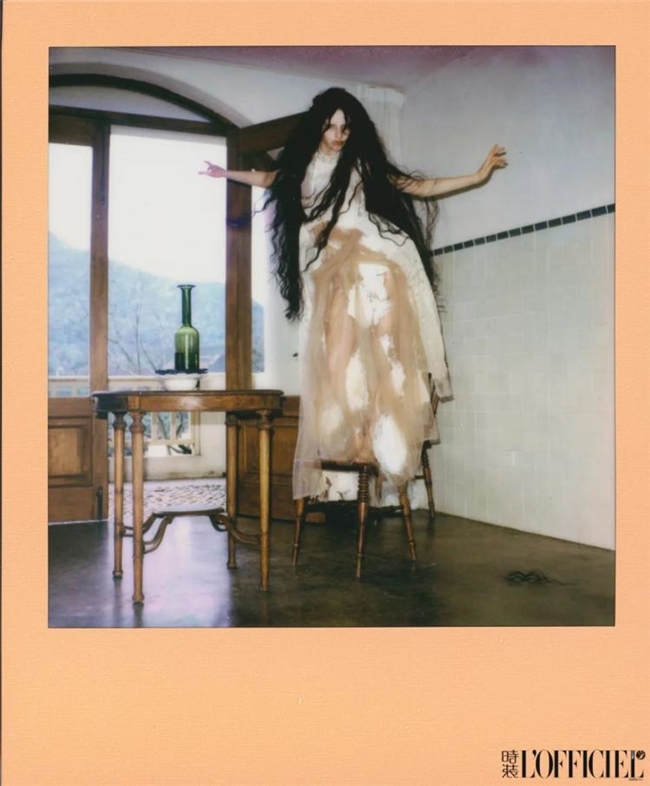

@_寒sir:手机摄影随时随地不容错过

当掏出手机“摄影”变得和呼吸般日常,我们如何重新定义“值得珍藏的瞬间”?

@_寒sir

知名摄影博主,微博影像年度摄影博主

在@_寒sir看来,“人生照片”最重要的就是要打动自己与观看者。很有趣,作为摄影师,同时也是一名常年活跃在社交媒体上的摄影博主,他思考“人生照片”的视角从私人的感受扩展到了与浏览者产生交互的“情绪感染力”。而他决定专门从事摄影的关键节点,也正是因为发现了镜头能很好地承载一个人的内心情感。当拍摄者将无限的情感倾注于照片中,情感就会从图像中满溢出来,打动在互联网上刷到这张照片的每个人。

当下,社交媒体上越来越多的博主都偏好于发布手机拍摄的片子,很多人认为手机片能减少“距离感”,更容易成就一张能激发情感共鸣的“神图”。此外,手机随拍随发的特性也更利于大家随时在社交媒体上记录、分享生活。与此同时,近年来手机的摄像系统在硬件、软件上都有了飞速发展,@_寒sir表示,“目前很多手机摄影在画质上与相机拍摄的作品分别不大”。

图为@_寒sir摄影作品

2020年,@_寒sir正式开始研究手机摄影。一开始是为了出门携带便捷,后来发现手机可以抓拍到某些用相机无法捕捉到的瞬间——很多“刚刚好”的光线、构图,等你掏出相机、调整光圈、快门,甚至还要再换一个镜头的时间,就已经被“错过”了。这时,手机摄影的优势就在于其参数调节的自动化。目前许多手机已配备新的AI算法,能在短时间内实现超远距离、超级微距拍摄,并有效改善黑暗环境下的画质。当然,他也表示,虽然手机摄影趋势势不可挡,但专业相机在色彩过渡、虚化等方面的表现,目前还是无法被手机替代的。不过,对于热爱拍照记录生活的大众而言,手机摄影的进化让没有专业摄影设备、不具备专业摄影知识的每个人都拥有了随时拍摄的权利,随心所欲地抓拍情感满溢的一瞬——这也许就成为了一张张的“人生照片”。

图为@_寒sir摄影作品

L’OFFICIEL:日常创作中,有没有偏好用手机提供的哪些具体摄影功能或模式?

@_寒sir:日常拍照其实用手机普通模式就很足够,在夜景拍摄时我会用到专业模式,一般情况下我会开启“自动追焦”功能。

L’OFFICIEL:给想用手机拍出“人生照片”的大家一个实用的建议吧。

@_寒sir:日常多多观察被拍摄物体细节上的变化。

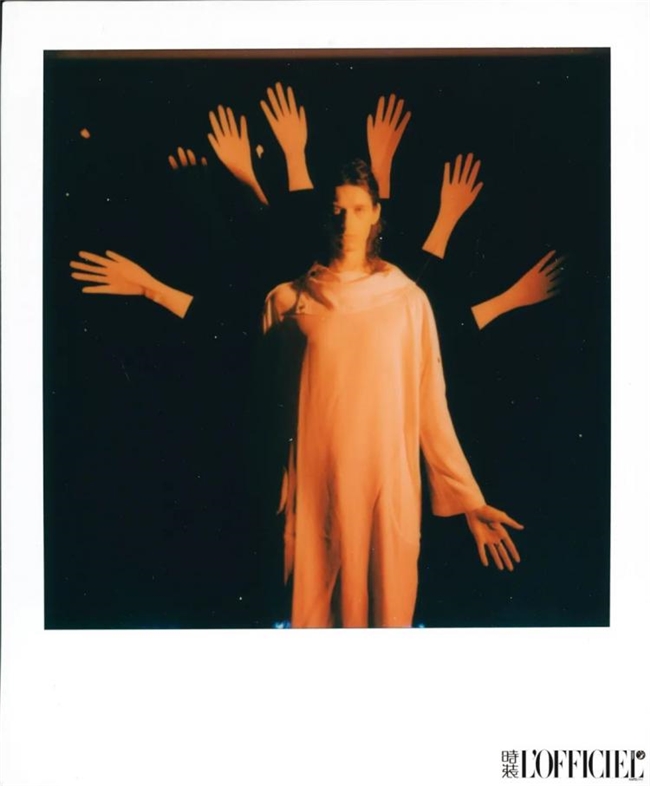

Adon:AI摄影算法与自我表达间的平衡

Adon

平面摄影师、导演,以摄影融合AIGC、三维技术的标志性视觉风格,创造出众多先锋、艺术化影像作品。

凭借先进算法与深度学习技术,摄影师Adon将AI技术与摄影艺术完美融合。他的镜头里,每一个风格化的细节设定都承载着无尽的故事,等待着一一向浏览者诉说。类似地,Adon也把“人生照片”定义为一种叙事载体,它封存着每个人生命中被赋予特殊意义的瞬间,当人们看到这张照片时,能跨越物理限制,与拍摄者、被拍摄者在按下快门的瞬间实现情感链接。

图为Adon摄影作品

聊到AI对“人生照片”意义的拓展时,Adon提到了一个很有意思的关键词——等待。为了得到一张令人满意的“人生照片”,传统摄影与AI摄影都免不了“等待”。传统摄影在等待的是物理世界的那种偶然性,它是更加外向的等待,我们更渴望的结果可能是瞬间的、动人的那种不可复制的时空切片。但AI,我们在运用时等待的是算法和输入的prompt的匹配度,它是更加内向的等待——“以前我可能是一个单纯的摄影师或者导演,现在我更像是一个产品经理的角色,更多的是在跟算法交流,在那种数据模型中去匹配视觉基调,想方设法去用AI实现我对于画面的期待。”

图为Adon摄影作品

随着AI技术的普及,越来越多人开始尝试将AI融入视觉创作之中,“学习门槛其实很低,简单来说就是输入指令后再挑选你喜欢的模型就可以了”,但是,Adon强调,“创作能力这件事,其实与AI没有什么关系”。Adon把AI当作是复刻自己颅内成像的工具,AI的底层逻辑是算法,我的角色就是赋予这个算法灵感。你应该把AI当作称手的“工具”,你本身才是最重要的创作主体”。

图为Adon摄影作品

即便已深入研究AI技术多年,也以此作为标志性视觉表达风格,但Adon始终坚信AI摄影无法真正挑战“人生照片”的本质内涵,“因为‘人生照片’的价值在于其情感的真实性,这是AI无法创造的”。AI最终也许只是生成了一张图像,但它没有办法帮助人们去复刻一段完整而真实的经历,“人生照片”最后的落脚点,依然会是真实的个体经验。

图为Adon摄影作品

就像在Adon作品中那些光怪陆离的要素、天马行空的表达背后,始终藏着一个他从真实生活体验中提取的概念,也许只关乎一瞬间的情感变化、只关乎偶然翻阅到的某行诗句......那些看似无人注意到的现实点滴,终究能幻化成一个宏大无比的AI宇宙。

L'OFFICIEL:AI作为全新技术载体,你觉得它会怎样挑战或者拓展“人生照片”的概念?

Adon:在我个人的感受上,AI永远不可能挑战“人生照片”。因为我觉得“人生照片”的第一要义就是,情感真实永远大于技术正确。但是如果说通过AI技术,打造了一个人在现实世界中根本无法经历的场景,那其实也算是AI给“人生照片”提供的一种帮助吧。

L'OFFICIEL:脑海中有没有正在构思的未来创作计划?

Adon:未来的方向是希望把传统造物的东西和非常先锋的视觉结合起来,我希望我的作品一定是要传递故事或传递情绪的,无论它是一个很厚重的情绪,还是一个非常戏谑的行为。