期刊是时代的微观缩影。不同时期的期刊设计反映出当时的社会情境、技术条件、文化思潮和读者期待。《国家地理》(National Geographic)期刊的封面演变历程,堪称一部浓缩的现代视觉设计史。从1888年创刊至今,这本百年期刊的封面演变不仅反映了设计美学的变迁,更见证了科学传播与视觉叙事的生动转型。

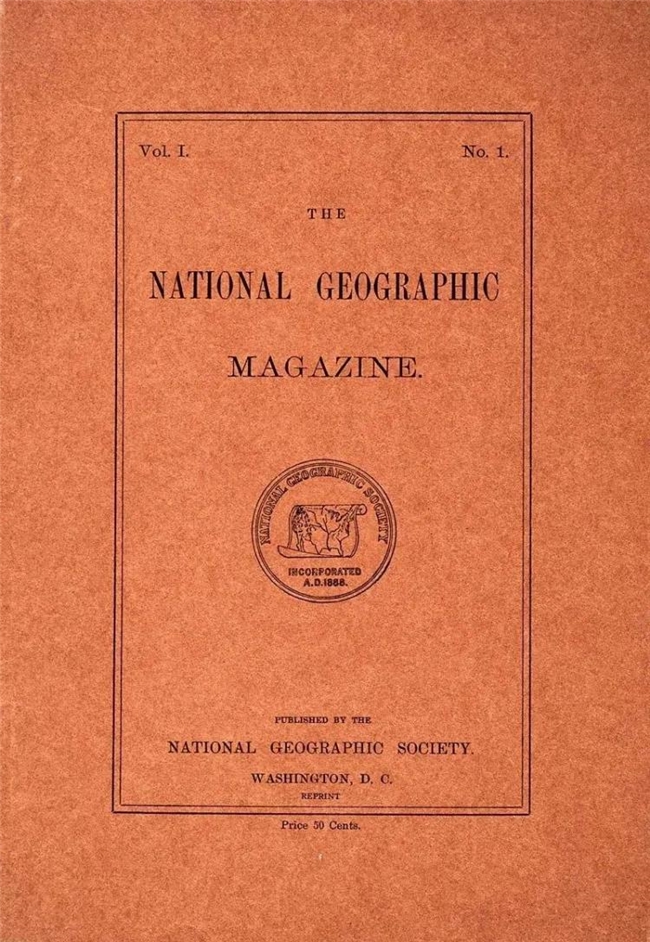

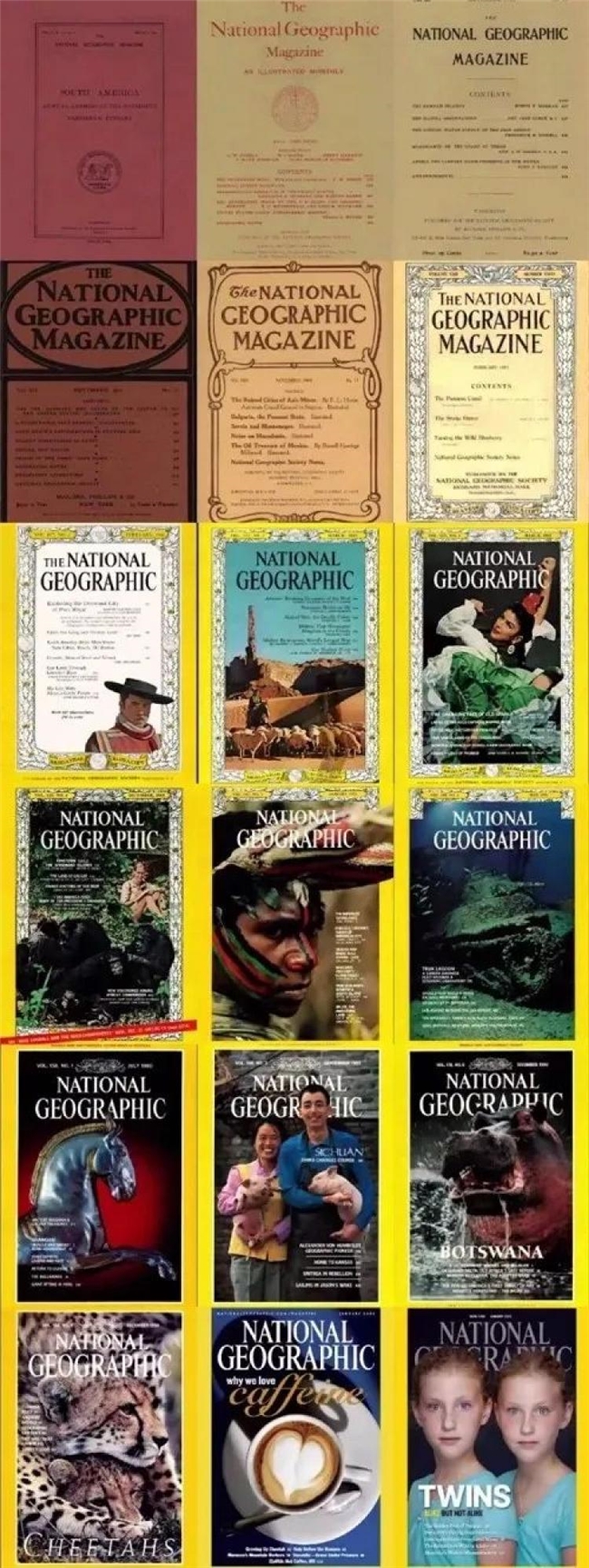

早期的《国家地理》封面极为简洁。1888年首版采用红褐色单色封面,在朴素的“双线矩形框”中央嵌着美国地图徽章,整体风格犹如学术报告般严谨。这种设计语言直白地传达了期刊初创时期“增进并传播地理知识”的使命,面向的是由探险家、科学家组成的精英读者群体。1896年,封面改用西半球地图底纹与红色文本的搭配组合,新增的目录信息占据了封面的半版空间,反映出编辑部开始在保证实用功能的基础上尝试进行视觉突破。4年后,1900年,为了控制成本,封面移除了地图徽章和西半球底图,改为单色印刷,整个封面仅以文本呈现。

1901年,《国家地理》开启了封面“方框”视觉设计的早期探索。设计师运用粗犷的线条构建了上下相连的双框结构:上框采用外方内圆的造型承载刊名,下框则以简洁的矩形排布目录和基本信息。1904年,受到“新艺术”运动影响,双框结构被赋予了“合适的装饰”,边角采用植物纹样造型,刊名字体设计也体现出工业化与手工感的融合。封面整体气质开始由出版物向商品过渡。1910年,吉伯特·格罗夫纳 (Gilbert Grosvener)设计的橡树叶边框封面被采用,这被视为《国家地理》视觉身份建构的重要转折。在随后半个世纪里,这套封面设计虽在图形密度、尺寸和色彩方面经过数次微调,但始终保持其核心识别特征。

1959年是《国家地理》封面的革命性年份。9月刊首次采用超音速战机产生“马赫点”的实景照片;10月刊则开创性地刊登人物肖像 — 一位正在研究海胆的漂亮女士;11月刊采用了金门大桥照片……自此,《国家地理》期刊封面开启了图像设计时代。

与此同时,期刊刊名经历精简过程:1959年12月去掉“MAGAZINE”一词,1960年3月删除定冠词“THE”,最终定型为沿用至今的“NATIONALGEOGRAPHIC”。这种为图像让位的设计调整,预示着期刊从“文字导向”向“视觉优先”传播策略的转变。1962年6月刊的“友谊7号”火箭封面以强烈的视觉冲击力使传统橡树叶饰边框“黯然失色”,航天器尾焰冲出边框,预示着图像时代对原边框设计范式的打破与新一轮视觉革新。

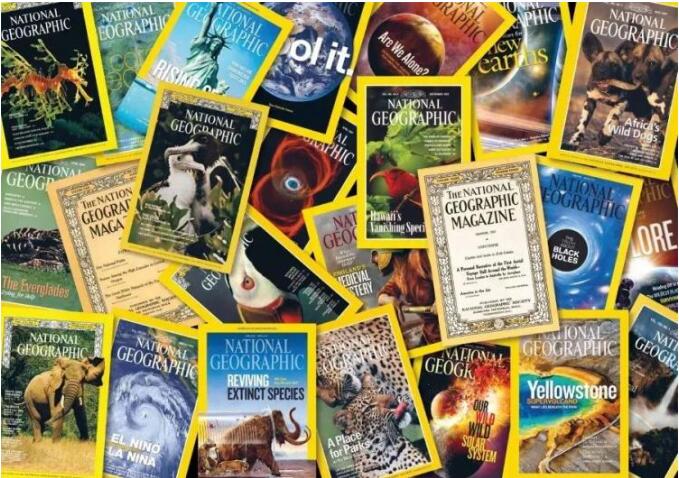

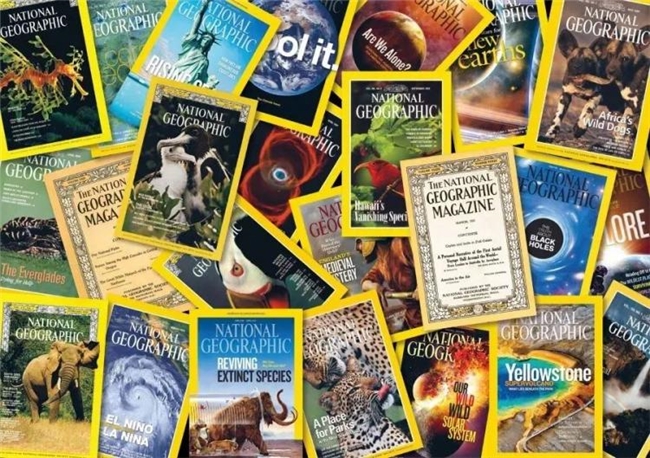

然而,橡树叶边框的视觉地位在读者心目中和市场份额上始终难以被撼动。图像与边框的版面争夺经历了漫长过程:从1972年首次完全移除橡树叶边框(次月又恢复),到1979年橡树叶装饰彻底消失,这一过程耗时7年。期间每一期封面都在处理图像与刊名、边框、标题之间的版面关系和叙事逻辑,足见编辑和设计部每“摘掉”一片叶子都是艰难的选择。另一方面,封面外围的黄色边框曾被读者批评为“图书馆中最难看的颜色”,但到1970年,该图形被《国家地理》成功注册为商标,完成了从审美争议到品牌资产的蜕变。

《国家地理》逐渐意识到封面需在极短时间内抓住读者注意力。2000年,延续近一个世纪的月桂花环装饰元素被彻底舍弃,封面仅保留极简刊名、个性化标题与震撼摄影作品的组合。这展现出期刊视觉系统对品牌基因传承、媒介技术更新、当代视觉表达与市场吸引力之间平衡的重新校准。《国家地理》期刊封面进入加速构建品牌视觉体系的时代。2017年,《国家地理》完成了自1959年以来最彻底的品牌视觉系统升级。这次改版并非简单追求现代化外观,而是对“探索”概念的新一轮诠释 — 从地理边疆转向思想前沿和媒介前沿。

通过梳理《国家地理》封面设计与品牌视觉构建的百年历程,其设计实践揭示了一个核心命题:品牌视觉系统不是静态符号的堆砌与切换,而是一个能够持续生长、自我迭代的有机生态。这一生态以核心理念的传承为根基,以社会需求的革新为驱动,在科学理性与人文温度之间建立起动态平衡。

基于“主体自主性”的人文视角

《国家地理》封面中呈现的异域风情和原始部落,曾被认为延续了西方中心主义的世界观,将非西方文化对象化、奇观化,而非将其作为平等的社会主体加以理解。其封面边框在这种舆论中更像是一种具有象征性的“权力框架”,构建了一种特定的认知边界,暗示着西方科学话语对全球知识的分类、掌控与解释权。

对此,《国家地理》调整了封面摄影策略,引入更多元的文化视角。越来越多由本地摄影师拍摄、体现拍摄对象自主性的作品被采纳。这些图像拒绝刻意摆拍苦难场景,强调拍摄主体的尊严,捕捉超越语言的情感交流,从而在科学叙事中注入更多人性温度。正如《国家地理》在品牌指南中指出:“始终坚持一种‘人文视角’,有助于我们避免陷入单纯追求视觉美感的画面陷阱。”

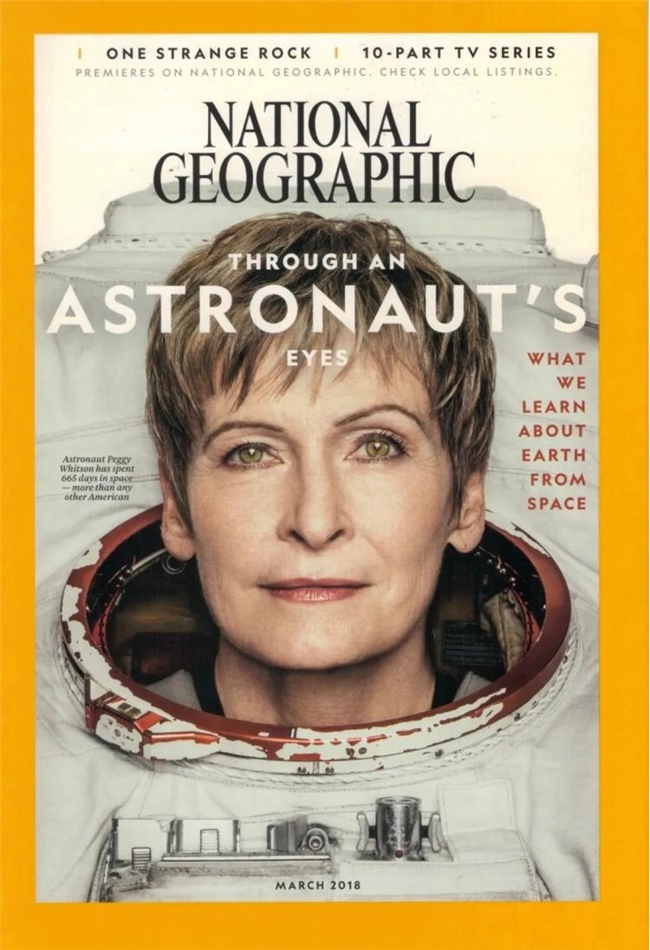

追求“亲临现场”的图像策略

图像策略是《国家地理》封面视觉体系的核心构成部分,始终秉持“真实优先”的原则,即在忠实于现实的基础上,超越表象,追求更具深度与张力的视觉呈现。这一理念在封面设计中体现为对摄影真实性的追求,以及对“身临其境”(Putting us there)标准的高度贯彻 — 将读者置于事件第一线,深入情境核心,实现视觉与情绪的双重抵达。

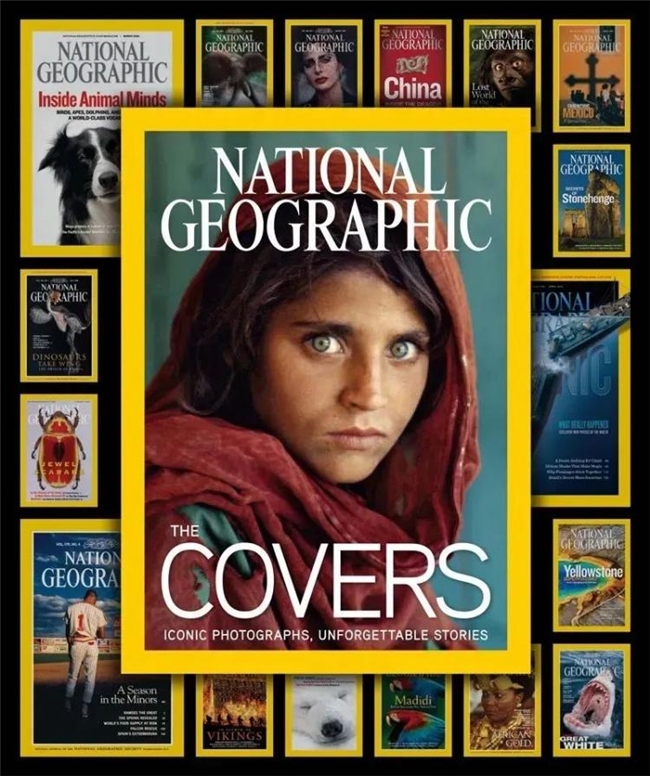

1985年6月刊封面堪称这一策略的典范:摄影师史蒂夫·麦凯瑞(Steve McCurry)捕捉到阿富汗难民少女莎巴特·古拉(Sharbat Gula)那双充满惊恐与坚韧的灰绿色眼睛,画面仿佛直接与读者展开对话,将战争阴影下的人道危机具象化、个体化。这一影像不仅成为期刊历史上的标志性画面,也彰显了《国家地理》以图像传递社会关切的深层使命。

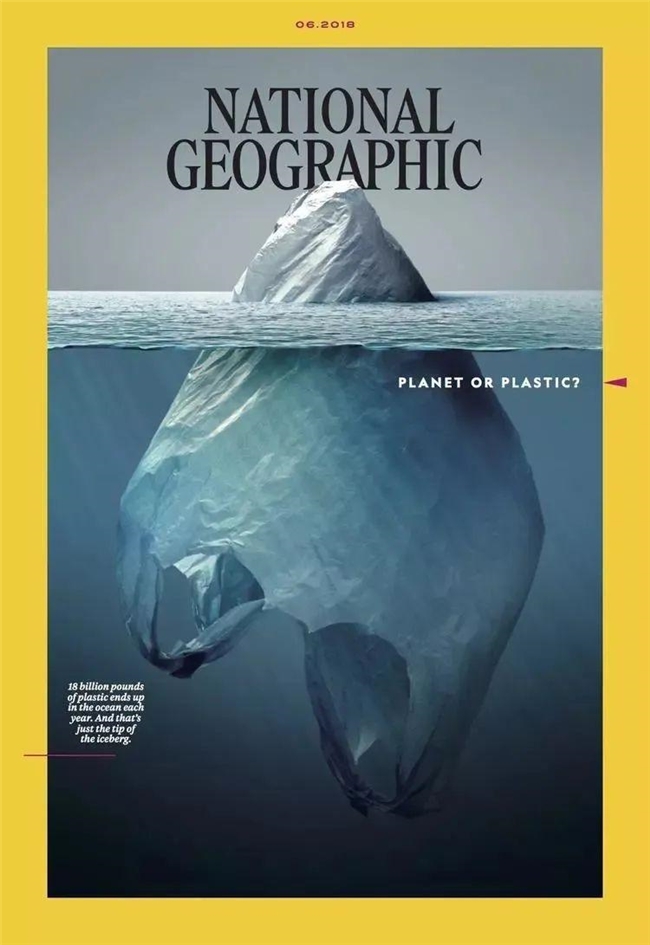

平衡科学与美学的视觉叙事逻辑

在《国家地理》的设计实践中,科学客观性与美学戏剧性之间的张力是一个持续争论的议题。一方面,期刊以严谨的科学标准为基石;另一方面,作为大众媒体,它又必须通过富有冲击力的视觉语言吸引读者目光。这种双重使命时常引发争议 — 某些封面为了追求视觉效果而牺牲了科学准确性,例如过度饱和的色彩或戏剧化的构图可能扭曲自然现象的真实面貌。

《国家地理》所承载的科学传播任务要求其图像必须具备高度的信息可信度。为此,设计团队遵循“负责任的视觉处理”原则,将复杂的数据转化为清晰的图像,并提取其背后的意义与语境;无论是地貌构造、风向轨迹,还是抽象的数学模型,都被重新组织为具有叙述性的视觉元素,从而实现记录、理解和解读的目的。

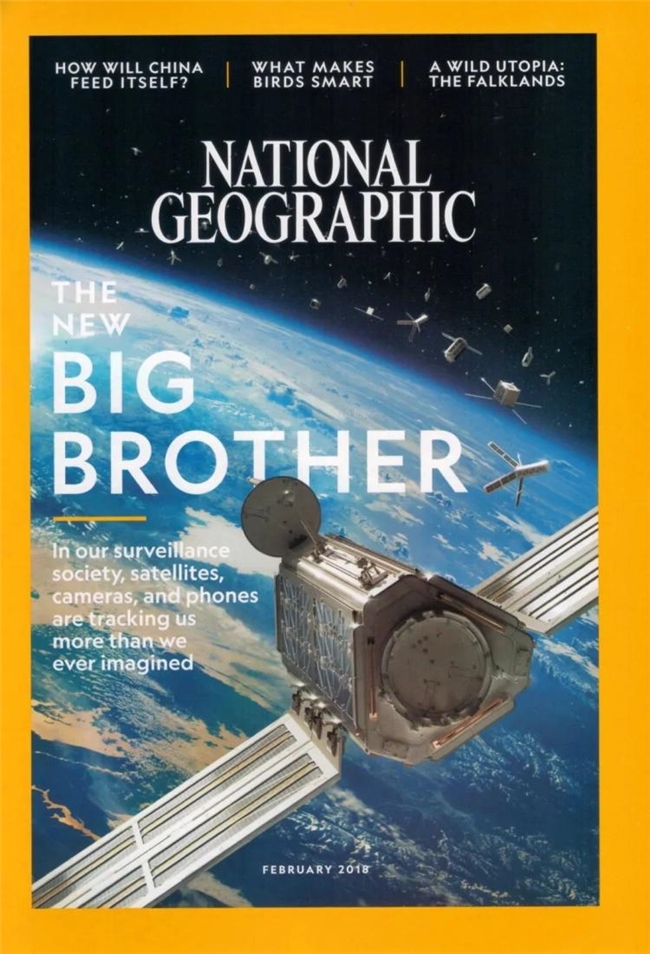

具有“科学基因”视觉管理体系

《国家地理》成功构建了一套既高度统一又具备灵活适应性的视觉管理系统,从传统印刷期刊延伸至电视频道、网站、社交媒体及衍生产品等多个平台。该视觉体系基于一套被称为“品牌音量”(Brand Volume)的设计理论,它将影像(Imagery)、信息(Message)与品牌元素(Brand Elements)视为3个可调节的核心要素,依据内容主题和传播场景灵活控制各要素的显隐程度,追求动态平衡,在强化品牌识别的同时,避免对内容本身的干扰。

基于“品牌音量”理论,《国家地理》进一步构建了一套名为“指数”(Index)的视觉管理系统,将文本信息划分为“度量指数”与“标题指数”两类。“度量指数”聚焦可量化数据的呈现,通过平衡信息密度与视觉表达,确保数据传递的精准性与画面的可读性;“标题指数”则侧重概念性表达,采用类似关键词云的形式,通过关键词的语义关联与视觉引导,实现从具象到抽象的思维跃迁。在信息过载的数字生态中,这一兼具高度辨识度与灵活性的视觉系统,不仅通过模块化与层级化的品牌思维框架提升了传播效率,更为传统媒体品牌的视觉转型提供了可参考的实践路径。

打造“边框”超级品牌符号

框架本象征着限制,而《国家地理》却将这一视觉边界转化为品牌资产。其标志性的边框不仅是封面摄影的物理边界,更隐喻边界之外那个尚未被完全理解、等待探索的世界。这种“既划定界限,又超越界限”的视觉悖论,构成了《国家地理》封面设计最富哲学深度的维度。它不仅是一种形式选择,更是期刊对“地理”本质的视觉诠释:认知始于界定,却不止于界定。正是在这样的张力中,《国家地理》的封面设计超越了单纯的品牌识别功能,使“边框”符号从一个版式元素升华为科学精神与人类好奇心的象征。2017年改版期间,设计团队将标志性的黄色矩形从品牌组合标识中独立出来,赋予其“自身独立的生命力”。

《国家地理》封面设计的演变历程揭示了一个深刻的品牌建构逻辑:优秀的视觉系统既是稳定的符号锚点,又是流动的意义载体。从早期将封面视为“知识容器”,到当代将其打造为“视觉三棱镜”,这个过程中不变的是对科学探索精神的坚持,变化的是表达这种精神的设计语法。品牌符号从具体的装饰元素升华为“无限探索”的视觉隐喻,完美诠释了品牌宣言“我们走得越远,离真相就越近”。这种辩证的设计哲学,或许就是《国家地理》跨越3个世纪的视觉密码,使得《国家地理》在媒体形态剧烈变迁的时代,依然保持着鲜明的视觉权威与高度的品牌辨识度。