时代决定艺术能够走下神坛。在艺术家杨冕这里,原先有视觉等级的作品经过“CMYK化”后,意义消弭、普世度增加——印刷技术让公众几乎拥有平等的机会接触艺术。就这样,他以契合且自我的方式,抵达了藏传佛教的殊胜之地。

01

逻辑的艺术

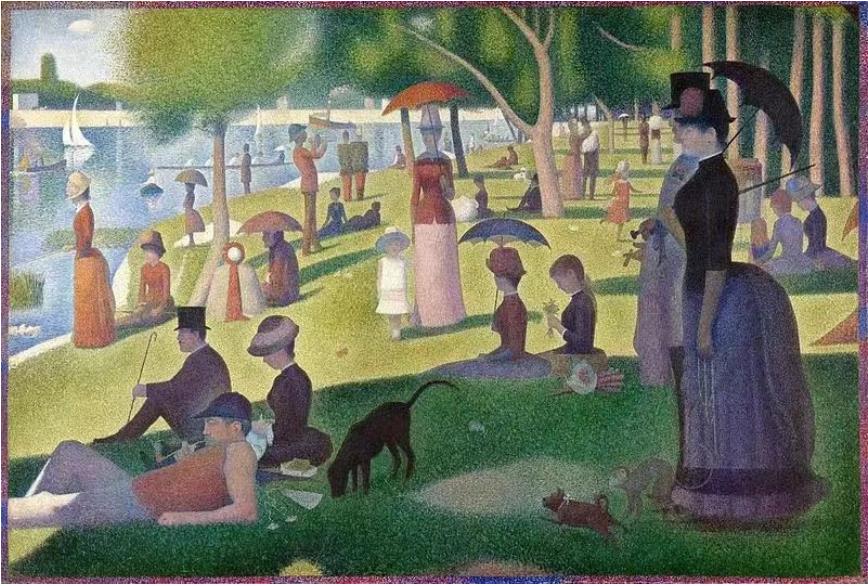

那时候,去大碗岛郊游还象征着巴黎中上阶层的审慎魅力。19世纪80年代,有这么几天,画家乔治·修拉(Georges Seurat)在那儿一坐就是几个小时。一开始,他的画里还没有“点”。如果真是这样,艺术史会错失惊心动魄的一个章节。后来,修拉给作品添上了一层“点”,再从足够远的距离观看作品,小点紧凑,形成光斑,成为色块——《大碗岛星期天的下午》算真正完成了。

乔治·修拉《大碗岛星期天的下午》,布面油画,207.6×308cm,1884-1886年

如今,我们了解这件作品的革命性:艺术家使用的并列多色的彩点,令观者的视网膜混合颜色,画面得以呈现。修拉用点画,一百多年后,杨冕也用点画。而且,根据这件作品的再创作,成为其“CMYK”系列中“首幅能展出的画作”。

杨冕《CMYK-贡嘎曲德寺喜金刚双身与空行母》(局部),布面丙烯,250×190cm,2022年

“CMYK”代表四个颜色:青色(Cyan)、洋红色(Magenta)、黄色(Yellow)、黑色(Black),所有印刷品中的图像都由这四色组成。在杨冕看来:“人类有意识地融合这些颜色,产生了所谓的‘真相’。”2009年起,他以“CMYK”为理念开始创作,其方法如下:

1. 挑选图像,多为流行图像或艺术史名作,包括安迪·沃霍尔(Andy Warhol)绘制的梦露肖像与唐代李昭道(传)所作的《明皇幸蜀图》;

2. 用电脑放大图像,决定点的尺寸,分屏绘制,顺序为:黑、青、红、黄;

3. 制作四种颜色、带有即时贴的蜡板,再分别张贴于画布;

4. 摘下即时贴,用颜料重新绘“点”。

杨冕《CMYK-早春图》,布面丙烯,480×110cm,2011年

修拉研究光与色怎样以点状分布在物体表面,杨冕也用点分解图像,这是他与修拉共享的部分。那么,二人的区别是什么?是杨冕时常提到的艺术的权利与工具问题。他称之为“视觉的民主性”,讨论的是图像的生产机制。不意外,这其中多半有沃霍尔的功劳。因此某种程度上,杨冕认同自己的创作和波普艺术同脉。

安迪·沃霍尔《玛丽莲·梦露》,丝网印刷,91.5×91.5cm,1967年

罗伊·利希滕斯坦《Crying Girl》,平版印刷于轻质灰白色编织纸,40.6×61cm,1963年

当然,时代也区别了他与这批同脉的艺术家。“做当代艺术,在思想当代外,技术也要当代。”杨冕这么说,“罗伊·利希滕斯坦(Roy Lichtenstein)也画‘点’。如果用建筑制图来形容:他所在的是针管笔的时代,而我在autoCAD的时代。我用电脑、信息技术,一张画二十几万个点可以非常准确。”

杨冕《CMYK-白度母像唐卡,西藏罗布林卡格桑颇章》,布面丙烯,270×190cm,2022年

杨冕《CMYK-绿度母,西藏江孜白居寺》,布面丙烯,260×190cm,2022年

所以在当代艺术界,杨冕的创作方法独辟蹊径。他自创了一套兼顾当代技术与问题的艺术逻辑。在其眼中,独一无二的方法论头等重要,而作品能否脱离现代主义及现代主义前的艺术,且与当下同频,则是基本。可想而知,能达到杨冕口中标准的当代艺术家并不多。

02

照见

杨冕选取观众最熟悉的图像,是为产生交流,由此,“视觉的民主性”方能成立。所以,重新编辑流行图像是其手段之一。但在“CMYK”系列延伸到佛教题材时,其与数码的关系该如何理解?

“照见”展览现场,吉本岗艺术中心,2023年

2011年,杨冕开始绘制佛教形象,首幅画的是时轮金刚。而后,他着手汉传佛教,从五代佛像画到了山西广胜寺的《炽盛光佛佛会图》,再到敦煌莫高窟的《千手千眼观音经变》——为展览“照见”创作前,杨冕已做了十余年的“准备”。

吉本岗艺术中心建筑模型

BAZAAR:你如何制定“CMYK”作品的尺寸?

杨冕:很简单,我的主要目的是让作品表达充分。比如,画中的“点”最终不能太小,一件2米×3米的作品在手机屏幕上,“点”虽存在,但不可见了。所以,我会做能恰当表达的大尺寸。佛像这种题材,我一般要做1.9米,一条一条点过去,大概画26块屏能完成。屏幕上的点会大一些。

BAZAAR:一件作品的创作流程平均需要多长时间?

杨冕:“照见”中的作品,一件需要在电脑上工作40天,画在画布上大约需要10天。

BAZAAR:创作佛像题材的“CMYK”与其他图像或名作有何区别?

杨冕:能令人肃然起敬的事物,必须有特殊的“场”。因为这个“场”,我画佛教题材的作品会比其他题材更紧张。佛教的壁画基本由佛经故事、佛和历史故事这三部分组成,这次展览的作品基本上是佛本身,单独的佛像,视觉上非常华丽。

杨冕《CMYK-古格王朝西方无量光佛及众菩萨》,“照见”展览现场,吉本岗艺术中心,2023年

杨冕《CMYK-五方佛,西藏夏鲁寺》,布面丙烯,260×165cm×5,2022年

几番进藏考察,杨冕敲定创作脉络沿后弘期行进(约公元10世纪后),以藏传佛教壁画史为线索:11世纪的扎塘寺“佛说法图”作为开端,接着是14世纪日喀则夏鲁寺的“五方佛”、15世纪江孜白居寺的“绿度母”等,再到展览“照见”的场所——19世纪的吉本岗艺术中心里的“莲花生大士”。今年三月,“照见”开幕。基于杨冕的建筑素养,作品的显与隐被平衡得很好。

杨冕《CMYK-夏鲁寺五方佛西方无量光佛》,“照见”展览现场,吉本岗艺术中心,2023年

杨冕《CMYK-夏鲁寺五方佛东方阿閦佛》,“照见”展览现场,吉本岗艺术中心,2023年

回到佛像与拟象佛的问题——在最初,释迦牟尼自身就反对为其造像;《金刚经》中也有言:若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来。这虽不是杨冕的底层逻辑,因为归根结底,他在讨论图像的生产机制。不过,这不妨碍其作品抵达并重访那个问题:媒介中的佛像,是否依然效法、效用?

如果从这个角度理解,杨冕的作品又能被纳入由白南准开启的另一条艺术史脉络了。

03

神俗之间

杨冕《CMYK-古格王朝,白殿,南方宝生佛及众菩萨》,布面丙烯,190×190cm,2022年

而杨冕自己的故事则要从上世纪80年代末说起。

因为家中经济条件,杨冕一开始读的是中专。“当年又要有一点文化又能挣钱的方法就是上中专,你还是干部编制。”他的第一份工作是在川棉一厂(四川第一棉纺织印染厂)做技术员,工作范围是:每隔一段时间,将厂内机器拆下、检查、上油。此时的杨冕,暂时还与艺术相距甚远。

杨冕《CMYK-喜金刚与空行母,西藏贡嘎曲德寺》,布面丙烯,250×190cm,2022年

转折源于同一车间的另一位技术员。“我真正上班的时间可能也就一个月。因为工作也没什么事,那位技术员就说:‘你如果有什么兴趣,就去做吧。’”杨冕对绘画有兴趣,所以在川棉一厂的日子里,他几乎都在外面写生、画画。

再后来,父亲离世,杨冕离开四川,用他自己的话说就是“非常励志地想去看一下世界”。他去了深圳,见识了彼时的广告公司、艺术行业,由此正式开始学画。“我说起来你肯定都要笑——我当时对自己说:你不能这样混一辈子,必须要回去重新学习。”杨冕向来是一个极度肯付诸实践且知行合一的人。1993年,他考上了四川美术学院油画系。

艺术家杨冕,摄影:贾睿

他对媒介的关注则是更往后的事。毕业后,他进入西南交大当老师。1999年,一次讲课,杨冕把照片打在了135大小的胶片上,想用幻灯机放大,结果看到了四种颜色的点在画面上流动——这就是“CMYK”的雏形了。

讲至此处,这一系列应当萌芽了。可到真正瓜熟蒂落,杨冕还是酝酿了十年。在媒介漫溢的时代,他实打实地创造出一套方法论,用逻辑说服公众,这就显得格外稀缺。毕竟,“艺术的进步不是‘更’的问题,而是怎样去改变逻辑的问题”。

杨冕《CMYK-弥勒佛/弥勒本生故事,西藏江孜白居寺》,布面丙烯,240×190cm,2022年

仿造和复制如同黑魔法,泛滥当下,且总带有令人不安的特质——就如纳西索斯在水中瞥见自身倒影,被其引诱,最终溺亡。法国哲学家让·鲍德里亚(Jean Baudrillard)在《拟象与仿真》中也提到,仿真品将代替现实,世界面临拟象化。有的是人为新技术谈惶恐、叹零丁。但经验告诉我们,机会不肯留恋这样的人。所以,杨冕不这样。他步伐矫健、目明神清,用智慧博得席位。

杨冕《CMYK-弥勒菩萨/弥勒本生故事,西藏孜白居寺》,布面丙烯,240×190cm,2022年

从川棉一厂开始,杨冕走了挺多的路。西藏这一站,神圣与世俗交织,因缘际会,对其而言,当是格外神妙。返回成都前,他洋洋洒洒在社交媒体上写了几大段文字,又以六字总结了这一程:

“神着做,俗着活。”