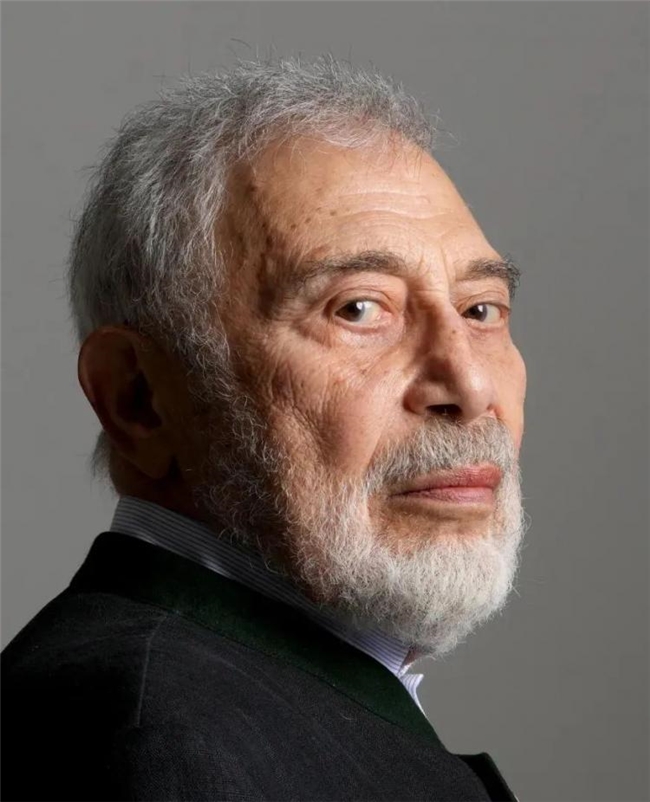

石汉瑞(Henry Steiner)©️Steiner&Co.

受访:石汉瑞(Henry Steiner)

采访及编辑:陈颖、蓦然

在港岛半山区干德道的公司会议室里,我们见到了石汉瑞。年逾九旬的他,依然精神矍铄、思维敏捷,举止间透出一种老派绅士的从容与风度。这位在香港设计史上不可忽视的大师,远非“香港平面设计之父”这类称号所能概括。他亲历并见证了香港从殖民地迈向高度工业化与全球化的转变,又如何在复杂的文化转型中持续寻找自身位置的历程。作为香港视觉身份的重要建构者之一,他的设计实践深深植入城市的日常语汇,潜移默化地影响了几代香港市民的视觉感知与文化记忆。

石汉瑞从不回避复杂。他看见香港的矛盾与裂痕,却从不失望。他说,香港就像纽约,是一座永远在扮演角色的城市。从1960年代仍处于“前现代”状态的香港出发,他如同一位“来自未来的人”,将现代主义的设计理念带入这片尚未被充分开垦的土壤。跨越半个多世纪,他的作品不仅见证了时代的更迭,更持续提出一个根本性的追问:设计如何成为真正解决问题的手段?在技术与资本的双重裹挟下,设计师又如何守住思想的深度与清晰?

石汉瑞以一种带有锋芒的思辨方式,将“设计”从纯粹的执行工具中剥离出来,重新确立为一种观念的实践与文化的介入。他拒绝将设计简化为装饰或服务商业的工具,而是将其视为一种“视觉思维”的建构。“设计的核心是思路,是信息的传达。”这种理念贯穿其职业生涯的每个案例。

在与打边炉的谈话中,石汉瑞以“讲述者”的身份,带我们重新穿越那些图像背后的时间。我们谈论了“平面设计”这一术语的建立与转变,也谈到了年轻设计师在高速市场与慢速思考之间的困境;我们讨论了设计教育的不足、客户关系的变化,以及AI与创意工作的张力。他一再强调:设计不是装饰,而是概念。在今天图像泛滥、注意力稀缺的环境中,这句话显得格外响亮而真实。在追求“快、靓、正”的商业逻辑之下,我们是否还记得,设计是一种需要思辨、沉淀与观察的劳动?设计师并非装饰者,而是文化的提炼者与问题的解码者?

这不仅是一场关于设计的对谈,是一位设计思想家的生涯回顾,更是一份对设计本质的宣言。石汉瑞以六十年的实践证明:真正优秀的设计,始于对世界的敏锐观察与不断发问,终于对问题的深刻回应与超越。如今,当香港的文化语境在后全球化与区域整合中发生急剧转变,深圳这样的新城市焕发出类似当年香港的“can-do”能量时,我们重新聆听石汉瑞,听到的其实是一种穿越时代的坚持。

身份确立与观念跃进

ARTDBL:近年来,深圳设计互联、香港M+博物馆等文化机构相继呈现并梳理了你的作品,在当下多变的政治文化语境中,对你的作品进行重新审视和诠释。在大湾区这样一种新语境中,是否激发了你的一些新思考?

石汉瑞:自从香港有了M+博物馆之后,对于本土视觉文化的梳理愈加系统和深入。我的设计涵盖了衣食住行的各个层面,与香港的日常生活密切相关,因此在“化图为语”这个展览中,通过我的作品可以回溯香港自1960年代以来的发展历程。而2019年在深圳设计互联的展览“启蒙者·石汉瑞”,作为我在中国内地的首次个展,对我的创作进行了较为全面的呈现。在深圳,我见到了很多年轻的设计师和学生,很高兴可以和他们分享我的理念,那就是平面设计不是装饰,而是一种沟通的手段,并且设计不是面向自己,而是要通过视觉语言和设计方法,帮助客户解决实际问题。

我喜欢深圳,这座城市的能量让我想到1970年代和1980年代的香港,非常蓬勃,富有活力,有一种“什么都能搞定(can do)”的精神和力量。

ARTDBL:你提到深圳让你联想到过去的香港,那你认为今天的香港又是怎样的呢?

石汉瑞:今天的香港确实复杂了许多。在我看来,香港的包容性依然很强,这个丛林里有着非常聪明的人。1960年代我初到香港时,曾拜访不少提供印刷服务的公司。那时候,香港的印刷行业还没有清晰区分商业设计和平面设计的概念。我记得有一次在酒会上,一个人走过来递给我一张名片,自称是“平面设计师”。我看了一下,上面写着印刷服务、招牌制作、名片印刷等等,唯独没有“平面设计”这几个字。我问他,你觉得什么是平面设计?他的解释就好像平面设计就是“什么都做”,这也反映出当时这个行业定义尚未清晰、边界模糊的状态。过了一阵子,我在另一个场合又碰到他,他递给我一张新的名片,这次上面写上了“平面设计”。

商业设计和平面设计是有区别的,我也一直努力通过自己的实践与作品,向同行分享这层认知——虽然设计的目的是为客户解决问题,但它不只是为了满足商业需求,更是一种视觉语言的思考与建构。

ARTDBL:随着商业社会节奏的加快,今天的平面设计似乎更强调直观的效果,达成快速的交易。在你看来,如今的设计是否又回到了那种商业设计的状态?

石汉瑞:其实今天的社会是更具层次感的。我们要先理解一个关键的转变:过去这个行业被称为“商业艺术”(commercial art),而现在叫作“平面设计”(graphic design)——这不是简单的文字差异,而是观念上的跃进。商业艺术并不是真正的艺术,而“平面设计”这个称呼意味着设计已经确立了自己的身份,不再只是某种廉价的替代品或附属。

但话说回来,今天香港的复杂性在于,一方面,香港培养了大量的平面设计师,其中确实有一部分具有国际视野与设计品位,但也有相当一部分只能在市场缝隙中求生,不得不回到“商业艺术”,服务于最基础的商业需求,所以我们可以看到香港街头充斥着大量所谓“廉价又欢乐”(cheap and cheerful)的设计。也许,如何在理想和现实之间找到一个出口,是每个设计师都要面对的问题。

未来与外太空

ARTDBL:超过半个世纪的时间,你把香港当成了自己的家,香港也不断给予你土壤和养分,作为一个有着丰富经历的外国人,是什么让你决定扎根于此?

石汉瑞:的确,香港几乎就是我生命的全部,是我生活的根基。1961年,我27岁,原本只打算在这里停留九个月,但后来一待就是六十多年。在我看来,这座城市充满了未知的可能和挑战,我总觉得自己刚好在对的时间、对的地点,抓住了对的机会,能够发挥所长。那个时代,一切都在迅速变化,而我恰好成为了这个变动过程中的一部分。

实际上,在那个时候,我感觉自己是从未来,甚至是从外太空来到香港一样。这里当然有它独特的魅力,但落后的观念对我而言像是时光倒流。当时还有这么一个小故事:那段时间,我除了在《Asian Magazine》担任设计总监,也接了不少项目,比如为希尔顿酒店做平面设计。有一次,他们想拍出酒店夜晚的氛围,照片里外墙亮着迷人的灯光,但当我收到印刷厂的第一版打样时,发现整张照片被调亮了,感觉全没了。我问他们怎么回事,他们回答说“原图太暗了,我们特意帮你调亮了一点。”他们以为是在帮我一个忙,正如他们所说,“我们是帮你调得更好看一点。”我不觉得他们愚蠢,其实他们挺不错的,只是想法比较朴素。我觉得这件事很有意思——他们是真的在努力想帮忙,想做出点改进,或者说,是在尝试进入一个新的领域。

当时美国的设计已经相当前卫,而我抵达香港的那几年,别说“设计”这个概念,就连整个城市的意识也还未完全步入现代。还有一个关于希尔顿酒店宣传册的故事。那次我们想拍一张照片,用来展现酒店房间的陈设。画面中,一位女性坐在床上打电话,意图是塑造一个类似今天所谓“女高管”的形象,传达一种专业、自信的氛围。但酒店方面却觉得不能用这张照片,他们的理由是:女人坐在床上,就会让人联想到“妓女”身份。这让我意识到,当时一些观念还停留在很传统的阶段,有些原始,但也带着一种朴素甚至略显荒谬的趣味。那时的世界已经在快速变化,外面已经有了非常不同的现实与文化认知,而香港依旧非常保守。

但正是这份挑战吸引了我,我意识到自己可以成为转变的一部分,亲身参与、甚至推动香港走向未来,走进那个时代真正的“当下”。

ARTDBL:作为一个外来的设计师,为什么你一开始就能接到像希尔顿酒店、汇丰银行这样的重量级客户?

石汉瑞:当时从事商业设计的大多是本地人,他们和外国客户在沟通上并不太顺畅。而我这个“来自未来的人”突然出现在香港,对于那些外国公司来说,就像找到了救星一样,所以我的客户几乎都是外资企业。

那时候港岛是没有酒店的,所有酒店都集中在九龙和尖沙咀,因为游轮码头、火车站、机场都在那里,外国客人自然也都住在那一带。直到1970年代初,香港计划修建一条跨海的地下隧道,那真的是个转折点。希尔顿是第一个进驻港岛的国际酒店品牌,文华酒店是第二个。现在回想起来,那条隧道就像一条时空隧道,把香港带进了现代。

在对立中寻找平衡

ARTDBL:你其实见证了香港的腾飞,回望这些年,你如何看待香港身份的变迁,以及你在这个过程中的角色和感受?

石汉瑞:在香港回归之前,很多人对未来充满不确定感,人们普遍都很紧张。但我从来没有担心过,我始终觉得香港的发展不会出太大问题,也很幸运能够见证香港身份的转变。我记得特别清楚,在1997年7月1日凌晨之前,凡是与英国皇家有关的名称和标志都必须进行更改,以象征香港告别殖民时代。那时香港赛马会还叫“Royal Jockey Club”,“Royal”这个字眼必须被拿掉。他们找我来重新设计Logo。

香港人对赛马会的感情很深,它几乎是每周带来希望的存在。在我看来,原有的Logo不需要完全推倒重来,而是要在尊重传统的基础上做出转化。所以我保留了设计的核心元素和思想精髓,只是通过新的图形语言让信息更丰富,比如加入象征马场的椭圆形环。原先Logo里的马鞭设计得尖锐到一个地步,可以把马砍成两半,我将它改得更为平滑。据说这个改动还影响了一些马术用品的企业,让他们也开始重新考虑马具的设计是否可以更具保护性质。你如果把新旧Logo放在一起看,其实区别不大,但新的版本整体更抽象、更柔和,也更符合当代设计的语言。

ARTDBL:虽然香港经历了殖民与回归,但它本土的韧性始终很强。我很好奇,你是如何理解并把握这种“香港的韧性”的?

石汉瑞:我觉得汇丰银行的一份年报是一个很具代表性的例子。1980年,我为汇丰银行纽约分部成立100周年设计年报,在这本年报中,我大量使用了图像切割与重组的手法。那时他们把纽约称为“大苹果”(The Big Apple),那香港是什么?我认为它是“东方明珠”(Pearl of the Orient)——香港有自己的文化根基。于是,我在年报封面上用苹果代表纽约,用珍珠代表香港,形成鲜明的对比。内页设计中,我把粤剧人物的一半脸与自由女神像的一半脸拼接在一起,把两地身穿龙纹夹克的男女、不同的风景和事物并置,让两个文化在视觉上不断对话与碰撞。中与西、新与旧的对比,是我一直以来的方法,即使到了今天,我依然在使用。方法本身不会过时,这正是我的思路所在。

上世纪80年代,正是香港经济腾飞的年代。这种并置的方式,不仅表达了汇丰银行全球化战略的意图,也映射出香港作为一个连接东西的城市所独有的韧性和活力。

其实,从某种意义上说,这两个城市也没有那么不同。无论是在纽约,还是在香港,我们都像是在舞台上扮演角色。而对我来说,这种创作的过程也像是一面镜子:我来自纽约,生活在香港,穿梭于两种文化之间,仿佛在两个世界中来回切换。但也正是在这种对比中,我找到了连接它们的方式。在文化的缝隙中发现共鸣,在对立中寻找平衡,是一件非常有趣的事。

ARTDBL:在过去,图像的获取并不像今天这样便捷。现在很多设计师可以足不出户,靠电脑就能绘图、建构场景。你大部分使用的图像都来自真实的世界,有些甚至来自你日常里拿着相机四处拍摄的生活。作为一位设计师,你是如何观察世界、捕捉信息的?

石汉瑞:我对这个世界一直充满好奇,也乐于被各种细节吸引。在过去,我们会雇专门的摄影师,在不同的城市街头拍摄素材。我的工作是用符号去理解和表达事物,把视觉语言转化成概念性的设计,比如用设计去讲述香港和纽约之间的相似与不同。虽然我的工作是为客户做决策,但我最享受的是那个构思的过程——它让我用视觉的方式去理解世界,也是一种感官上的思辨。

设计不是装饰,而是概念

ARTDBL:香港在不同的发展阶段,从制造业到工业,再到如今的金融与创意中心,实现了从工厂导向到产品设计,再到文化与金融并重的转型。在你看来,视觉文化设计在这个过程中扮演了怎样的角色?

石汉瑞:我不确定自己是否有系统地思考过这个问题,但我知道,那就是我的工作的一部分。随着香港逐渐出现在世界的版图上,世界开始关注这个城市,而我只是香港视觉文化发展过程中的一个部分。在我的设计中,你可以看到香港的历史。那是因为我们总是在为不同的客户梳理一个个主题。比如我曾在一台老式圆盘拨号电话的图像上,标注了《Asian Magazine》的电话号码。今天再看这张图,它不仅仅是一件设计作品,而是一个时代的注脚,告诉你60年代的香港发生了什么。再比如太古砂糖在不同年代的包装变化,其实讲述的是一个故事:最初,香港人能吃上砂糖就已经很高兴了;生活逐渐优厚后,有了方形的白砂糖来冲咖啡;再后来,黄糖出现了;等到大家开始学着做蛋糕,就需要用到糖粉。从这些设计中,其实能看出香港生活质素的变化,背后是一代又一代人的日常与愿望。

我曾写过一段话:设计师的存在,是为了让平凡的事物变得愉悦、有用、有趣,甚至能鼓舞人心。我们通过观察,与经济环境互动,突破平庸与愤世嫉俗,通过创作传达真挚而简单的信息,让人感受到你的用心与关爱。我希望这句话能提醒设计师的责任,我们的角色可以很谦卑,但它是重要的。

ARTDBL:你被称为“香港平面设计之父”,这个称谓是否隐含对本土设计师的忽视?

石汉瑞:我对于“竞争”是非常开放的。1960年代当我来到香港时,这里几乎还没有“平面设计”这个概念。我最初共事的几乎全是来自西方的设计师,香港没有自己的品牌,没有自己的设计。到了1970年代,当时的港英政府开始着手改变香港的形象,提出了一个推动香港走向国际贸易版图的计划:Progress Hong Kong,希望通过重塑城市形象,来吸引海外的投资。这个时候,设计开始被认真对待,整个设计生态也逐渐发生转变。我正是在那个时候参与了很多基础建设:作为发起人之一,在香港理工大学设立了设计专业,同时也创办了香港平面设计师协会,开始参与文化推广、旅游视觉形象等各类项目。

所以我并不认为那个称谓是一道鸿沟,或者存在所谓的竞争。我的公司那时被一些人称作“少林寺”,因为很多本地年轻人会来这里实习、学习,后来纷纷独立出去,成为香港设计圈的重要力量。

ARTDBL:在你看来,年轻设计师如今面临的最大问题是什么?

石汉瑞:在我看来最大的问题并不来自生存环境,还是对概念的重视问题。设计不是靠眼睛,而是靠脑袋。我们到底在做什么?那些我设计的海报,它们也许并不“漂亮”,但背后都有思想。我可以清楚地告诉你为什么这么做,它们传递什么、表达什么。我们不是画家,画家可以纯粹把画画得很美,不一定需要一个明确的概念。但设计不同,设计的核心是思路,是信息的传达。

艺术家与设计师的区别在于,艺术家是解决自己的问题,而设计师则是为他人、为客户解决问题。我们解决的是“问题”,而不是“装饰”。哪怕现在你用AI,也一样。没有概念的设计,就是装饰品,没有一个清晰的概念做支撑,出来的图像只是空壳。真正打动人的,从来不是表面,而是背后的思考。

在我念书的年代,我们会系统地学习艺术、艺术史、文学和音乐。我尤其喜欢日本的版画,那时候的教育给了我们很扎实的美学训练。现在的学生,很多人在审美上缺乏基础。他们的知识结构和思维能力还不足以支撑起一个清晰而有力的设计概念。现在的时代太快了,很多年轻人以为在网上东看西看就是“学习”,但他们很少真正去阅读,更少深入理解。没有文学、音乐这些文化滋养,思想就很难有厚度,设计自然也难以有火花。

文化的广度和深度,必须靠兴趣去主动汲取,这不是一朝一夕的事情。我这一生经历过很多试炼和困难,也正是这些经历让我不断成长。今天的年轻人虽然可以靠网络迅速解决问题,但面对真正的挑战时却往往缺乏韧性。只有经得起困难,设计和人生才会有真正的突破。

ARTDBL:你曾在保罗·兰德(Paul Rand)手下受训,接受的是现代主义体系的教育,那是一种强调“概念为先”的训练。但今天,一切节奏都如此之快,现代主义的设计原则在当下的环境中还适用吗?

石汉瑞:你只需要把思考加快一些。无论时代如何变化,我始终认为设计不是一种技能导向的操作,不是装饰品的堆叠。设计的核心,是概念,是解决问题的思维方式。所谓概念,就是用视觉的方法去解决具体的问题,但概念的关键在于思维,而不仅仅是视觉。兰德的精髓就在于思想,而非装饰。我们在学校做作业时,必须清楚表达设计的概念,否则兰德会直接告诉你:你没有想法。

现在很多人做设计,追求的是视觉冲击力,但是没有解决问题。对我来说,所有的设计都是基于理念(Idea),不是为了美观而美观。每一张海报背后,都应该隐藏着设计师的思考和理念。我们不是在画一幅“好看的图”,而是在构建一个思想系统。这一点对某些人来说并不容易理解,我们的工作是构思,是关于概念的,传达的是一个结构性的想法。它不是纯粹的艺术,而是思想的表达。

就像我所有设计中的创意,其实都来自阅读、古典音乐、艺术史的积累,以及对现实生活的观察和体验。正因为我的每一个设计,都是从一个清晰的概念出发。正因为如此,我并没有形成什么风格,它们也不会雷同。而所有的这些文化基底最终会体现在我如何选择语言、如何精准有效地向客户表达和解释一个概念上。设计不仅要好看,更要有脑,要能站得住脚。

设计是深层次的对话与共创

ARTDBL:对于概念的生成,你的工作方法是怎样的?

石汉瑞:做大量的研究,问问题。当你获取了尽可能多的信息,你接下来要做的是让它们沉淀下来,它们会在你的脑海中沸腾起来,解决方案就会自己浮现出来。真正有价值的创意,往往不是立刻出现的灵光一现,而是在这些反复思考与消化之后,自然浮现于脑海之中。

当概念成形,变成作品中的某种图像、构图或暗示时,我总希望它能带来“幽默感”。做设计一定要有幽默感,我最喜欢看到别人看我作品时,起初有些茫然,接着突然发出一声“噢!”那一刻的共鸣,是最美妙的时刻。我的概念被看懂了,像一个谜题被解开。

在设计过程中,我会不断向客户提问,试图了解他们真正的想法。其实很多时候,客户自己也说不清楚,只是模糊地想要一个“好看的Logo”。我必须引导他们,把他们潜意识里的想法一点一点挖掘出来,让他们自己说出需求的本质。不过,前不久我们在和很多年轻设计师的交流当中,也了解到现在不少客户已经非常清楚自己要什么,设计师反而不再像以前那么受尊重。一方面是设计师太多,竞争太激烈;另一方面是客户越来越倾向于寻找“快、靓、正”的解决方案。他们不再追问设计和自身企业背后的文化,也不关心如何通过形象传递品牌的精神和价值,只追求视觉上的“过得去”。更明显的是,以前我可以直接和企业老板对话,但现在他们很多时候只能和中层沟通。实际上,设计的过程应该是深层次的对话与共创,在今天似乎越来越稀少了。

ARTDBL:一般你会花多长的时间周期在一个项目上?

石汉瑞:这取决于客户给的时间期限,这并不是一句玩笑话。做设计就像看病,得看“病人”能给你多少时间。通常客户都会尊重我的节奏,因为他们知道我会深入研究,真正解决问题。

ARTDBL:随着AI的发展越来越快速,平面设计师的角色会发生怎样的演变?

石汉瑞:这取决于你把设计视为装饰,还是一种基于概念的创作。如果你懂得如何运用AI,它其实不会成为设计的障碍,技术不过是实现概念的工具。如果说AI是马匹,那我们就是骑师;马匹负责奔跑,骑师则掌控方向,引导它朝目标前进。

现在越来越多的设计师被替代,因为他们没有概念。人类设计师的核心是概念和思想,要为不同的客户解决不同的问题,独特的形象就是这样产生的。技巧再高超,没有概念,设计也不过是浮于表面的装饰。

我始终对不同的文化都保持着开放的态度

ARTDBL:作为奥地利犹太移民,童年流亡经历是否影响你对“跨文化生存”的理解?

石汉瑞:大概在我四岁的时候,我和家人生活在一个临近维也纳的城市。我母亲是个非常敏感的人,那时候,她对维也纳这座城市的未来并不乐观,对周围正在发生的事情感到不安。当她听说一个生活在美国的兄弟要在夏天的时候来维也纳,于是就去见了他,希望他能作为担保人赞助我们去美国。她的兄弟答复她说,女士,我总是接到这样的请求,但我并不能帮助所有人。于是我母亲向他展示了一张我在四岁时拍的照片,那个人看着那张照片,然后说,女士,我如何能拒绝这位“中国小男孩”呢?这个故事并不夸张,事实就是那张照片拯救了我们一家人。因为我看上去像一个中国人,我和我母亲、父亲、祖母还有舅舅后来才得以离开。

我始终对不同的文化都保持着开放的态度,可能就像中国的客家人一样,走到哪里都能迅速吸收当地文化、灵活适应地用起来。实际上,好的厨师无论手上有什么食材,都能做出一道好菜。厨师就是设计师,懂得应变、组合。所以面对来自各种文化背景的客户,任何文化都可以成为我的“材料”。

我常说设计师视觉要敏锐,要用眼睛去看,并且不但要看,还要看到,做到“视而有见”。所有事物都有自己的表达,不需要通过书写,通过视觉就可以传递到大脑,你把脑中构想的画面印出来,那就是设计。

ARTDBL:你如今已是91岁高龄,却依然保持每周五天到工作室上班的节奏,是什么让你在这么多年里依然保持对设计的热情与动力?

石汉瑞:设计就是我的生命,我喜欢这里的工作。人们曾问我,我最喜欢的设计是什么?我的回答永远是:下一个。当我完成一个作品,并且感到满意的时候,那正是我该继续前进的时刻。我喜欢设计的地方在于,它永远带来未知,让我保持好奇、持续思考,总有新的挑战等待我去解决。