你有没有注意到,有些设计师的作品,看上去并不复杂,甚至没有多少“视觉冲击力”,但你就是会觉得——干净、稳、很高级。

那种感觉不是堆出来的技巧,而是一种气场。它来自设计师内心的一种笃定——审美自信。

所谓“审美自信”,不是盲目自信,更不是“我觉得这样好看”,而是一种清楚地知道:为什么这样好看、为什么不用更多。

很多设计师会陷入一个阶段:越努力,越焦虑。参考了无数优秀作品,却越做越不像自己。你看似在提升“品味”,但其实是在被“别人的审美”牵着走。

真正的成熟,是有一天开始知道:什么该保留,什么该删掉;哪些细节是风格,哪些只是噪音。那一刻,你不再模仿,也不再取悦。

审美自信的底层,其实是判断力——判断什么该做、什么不该做。

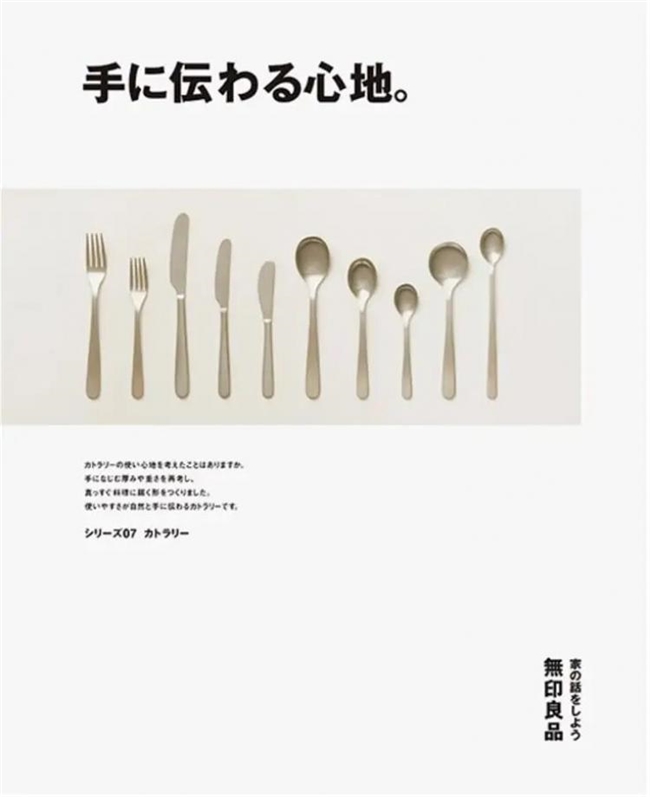

举个例子,日本的无印良品 MUJI,从品牌到产品,都在传递一种克制的自信。它的文具、家电、家具都极其安静,没有夸张的造型,也没有多余的色彩。它不追求“吸引眼球”,而是相信“恰当就是美”。这种对“少”的坚持,本身就是一种底气:不需要装饰去证明自己。

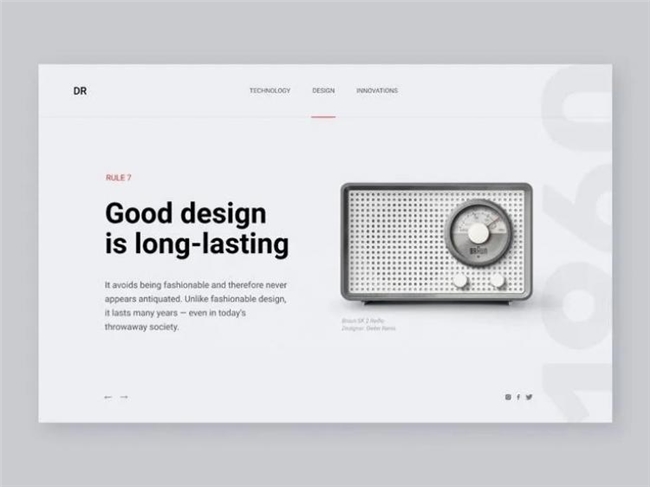

再看德国的 Braun(博朗),它的产品逻辑完全不同,却有着同样的精神。那种工业时代的理性设计感,清晰的结构、干净的界面、恰到好处的对比比例,每一个按键都在该有的位置。

Braun 的审美不是“讨喜”,而是让人信任。它的设计语言几十年几乎未变,却从未过时,这种稳定感,就是最深层的审美自信。

“审美自信”并不是天生的,它是无数次取舍的积累,是看过潮流后依然能选择“安静”的勇气,也是面对客户或市场时,依然坚持“这才对”的底气。很多品牌在成长初期都会经历同样的阶段:一开始想“显得不同”,于是加线条、加灯光、加配色,结果最后发现,失去了辨识度。

其实,越成熟的品牌,越会回到原点——去掉噪音,保留核心。Apple、Sony、Leica、Braun、MUJI,这些品牌的“高级感”,都来自每一个元素都被想清楚的那种“确定感”。

审美自信的设计师,并不会去追热点、跟风格。他关心的,是表达方式能不能支撑品牌的价值。他相信自己的判断,更懂得克制——不是因为没想法,而是太清楚自己要什么。这种自信,让设计更有分寸,也更有力量。

所以,设计的真正成长,不是掌握了多少风格,而是找到了属于自己的标准。当你知道什么样的比例舒服,什么样的留白刚好,什么样的材料最符合品牌气质——那就是审美自信在发挥作用。它让你不慌、不乱,让作品不必靠夸张取胜。

设计不是炫技,而是表达。而最好的表达方式,是从容。真正的设计实力,不是能做多“惊艳”的东西,而是能让人安静地信任你的判断。当设计师能从“取悦别人”,转向“坚定自己”,那一刻,你的审美,就不再需要证明。